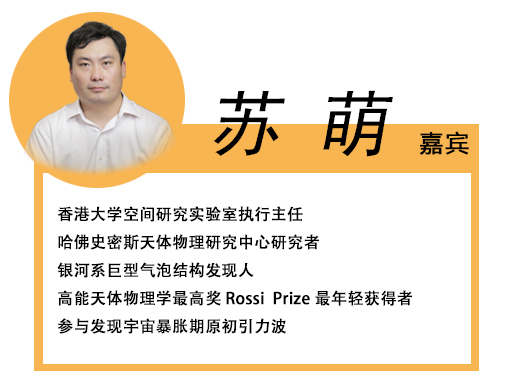

区健妍(主持人):大家好,欢迎大家收看羊城晚报全媒体节目《科学家面对面》,我是主持人区健妍。今天我们非常荣幸地邀请到著名科学家、香港大学空间研究实验室执行主任苏萌做客我们的节目。苏教授您好,欢迎您!

苏萌(受访科学家):您好,大家好!

谈首张黑洞照片:和数值模拟图片几乎一模一样,非常震撼

区健妍:前一阵世界上首张黑洞照片的问世,迅速的火遍全球火遍网络。在中国国内,这个事件也迅速掀起了一股关于宇宙和天文物理方面的科普热潮。您有关注这个事件吗?您觉得这事件的积极意义何在?

苏萌:这的确是一个热点事件。我们讲的研究宇宙其实离不开“一黑两暗三起源”。“一黑”指的就是“黑洞”,爱因斯坦的“广义相对论”早已经预言了黑洞的存在,一直以来,天文学观测到了很多间接的黑洞存在的证据。但此前从来没有说过要拍出一个“黑洞”本身的照片。这次拍摄黑洞的项目其实十几年前就启动了,是哈佛大学和麻省理工学院联合开展的。那时我刚到哈佛大学读研究生,记得当时有研究人员还和我说:“你加入这个项目吧,估计我们五年后正好是你博士毕业的时候,项目成果就出来了。”正因如此,我早期有机会和从事项目的这些科学家进行了一些交流,但是我慢慢意识到,真的想拍出“黑洞”的照片,是一个非常艰巨的任务。就好比是汇聚一个地球这样大口径的望远镜,直接对着黑洞成像,可想而知操作起来有多难吧!这是一个涉及多个国家、几十个机构和数百位科学家的超级国际合作。

公布黑洞照片的新闻发布会上,我当时恰好在哈佛大学,我就坐到了那个当年我们非常熟悉的Astronomy Room去看发布会,镜头里出现了五个参与这个项目的师兄师姐,我看到他们现在的样子,再联想十几年来他们遇到的各种难题,真的感慨万千。话说回来,这次拍到黑洞照本身的科学意义,就毋庸置疑了。首先,这个事件再次印证了爱因斯坦广义相对论的推测。虽然我们之前已经通过各种数学模型模拟出来黑洞的样子,但最后当真实的照片和我们的数值模拟出来的图片几乎是一模一样的,还是令人非常震撼的。不得不感慨100年前诞生的这个基础科学的原理性突破。这些科学理论很大程度还指引了我们今后对黑洞的研究。

事件的积极意义还在于对公众产生了很大的影响。这也让我回想起三年前那个引力波事件,当时也是一次非常好的推动科学普及的机会,让很多平时并不特别关心科学的人,都主动去了解新闻背后的科普知识。所以说,黑洞照片出炉,真是提升公众科学素养的一个很好的教材。

谈《流浪地球》:科幻片是“源于科学、高于生活”的科普过程

区健妍:今年初《流浪地球》这部国产科幻片也引起了国人的高度关注,很多观众第一次通过影片了解到“引力弹弓效应”“洛希极限”等天文物理的科学概念。您看过这部片子吗?听说您重点研究引力波,您觉得影片讲述的这些科学概念,跟实际的科研是不是那么一回事?

苏萌:这是很好的问题。《流浪地球》这部片子出来后,我看了三遍。《流浪地球》某种程度上说是“硬科幻片”,就是说内容的设定不违背基本的物理学原理。比如《流浪地球》的内容设定,是太阳衰老啦,要膨胀了,地球必须要离开,不然地球受此影响,环境就不能让人类生存了,这是一个基本的假设,原理上是可以成立的。

当然,太阳若是真的出现这种情形,那很可能是几十亿年之后的事情。所以,影片这个有趣的内容设定,就会引起大家的好奇:万一这一天真的来了,人类要怎么办?这就彻底打开一个全新的视野。我觉得科幻电影吸引人的地方就在于它会促使你去思考在平常生活中不会思考的问题,而这个问题其实是在大的科学架构下是合理的设定。《流浪地球》这部科幻片就是基于这样的设定,通过“弹弓效应”“洛希极限”等科学理论对情景进行铺垫和推进。这些科学概念,是我们实实在在在科研过程中用到的术语,只是一般的大众可能平时并没有机会接触。所以我认为,科幻片其实是一个非常重要、有效的科普渠道。

区健妍:是不是可以理解为一部优秀的科幻电影,是“源于科学、高于生活”的一个科普过程。

苏萌:对,我觉得这个总结非常准确。其实科学就是源于好奇心,是一个探索的过程,如果让坐在电影院的观众,通过各种画面受启发产生了对科学的兴趣,我觉得这就是一个非常成功的科普交流过程。

谈海拔最高天文望远镜:意义非凡的科研项目会发出“中国声音”

区健妍:我听说您曾经在西藏地区建设世界上海拔最高的天文望远镜以寻找引力波,能不能分享一下当中的故事?

苏萌:2016年初,美国LIGO科学合作组织团队宣布他们探测到了发生在14亿光年以外的两个黑洞碰撞完成后“逃逸”出来的能量,而这一丝能量以一段声波的形式被记录下来。这段短促到稍纵即逝的声波验证了爱因斯坦广义相对论里的最后一项预言——引力波的存在。而引力波的发现,则第一次确凿地验证了黑洞的存在。我们今天对宇宙的重要理解之一,就是宇宙来自于大爆炸,你可以想象它是一个非常剧烈的的时空扰动,时空就是这样产生的,会产生巨大的引力波信号。但宇宙诞生到现在有137亿年了,虽然留在地球周围的引力波还是有的,但已经很微弱了,所以我们怎么去找到这种宇宙起源的证明呢?就是通过观测,所谓去寻找引力波也就是去观察微波波段的宇宙背景辐射。

我在哈佛读博士的期间,参与了一个BICEP项目,就是在南极的极点旁边建一个望远镜观察微波波段。为什么在南极呢?其实,做天文学观察最讨厌的是地球大气,所以需要找一个海拔相对比较高、比较寒冷的观察点,这样水汽可以一种冰晶的形式落到地面,观测条件比较事宜。2014年,我们团队就观察到了一个特殊的信号,这个信号真的就跟我们期待的那个引力波的信号非常像。当时团队很激动,因为这个发现如同“在大海捞到针”。当时团队估计,因为我们地球所处的银河系也会在微波这个波段去辐射。那我怎么把银河系的这一部分的辐射扣除,剩下验证宇宙最初的引力波信号呢?所以我们认为应该选择最干净的天区去观测。如果不在南极去做观测的话,那就要在一个地球上海拔又高,相对干燥,水汽比较少的地方,同时看的天区又跟南极是互补的一个地方,因此青藏高原地区这个“第三极”就是最佳观测点。2016年,我们就开始在西藏阿里开始设立天文望远镜。

这种具有标志性意义的世界上很有影响力的大科学装置,其实一方面体现了国家对科学技术的投入和支持,另一方面也体现了我们真的是站在了世界的角度去从事意义非同一般的科研项目,这个过程会发出很强的“中国声音”。

谈文明发展:人类正处于文明的0.7阶段,可以跨越进入文明2.0阶段

区健妍:最近看到您在一次演讲里讲到人类文明发展到一定阶段,人类利用现有行星的资源可以称为“文明1.0”,如果人类能够利用所在的恒星系统的资源,可以归为“文明2.0”,如果人类能够充分利用整个星系的资源,比如说银河系,可称之为“文明3.0”。很多科学家将现阶段定义为“文明的0.7”阶段。也有一部分声音认为,人类其实可以通过不断努力去尝试跨越式发展,直接进入“文明2.0”阶段,您对此如何思考?

苏萌:在大文明的架构下去划分成为1.0阶段、2.0阶段,3.0阶段,其实是前苏联一个叫卡达谢夫的天体物理学家在1964年提出的。

我们现在所处的文明阶段,从利用资源的角度分析,可以预言我们还没有跨过1.0阶段,你可以说是0.5,也可以说是0.7,我个人觉得是一个相对比较乐观的数字。之所以低于1.0,是因为我们没有把地壳所有的资源都用完。比如说,太阳发出的能量,只有二十二亿分之一能达到地球上。所以说,如果能够利用恒星系乃至银河系的资源,那将是一个巨大的跨越,所以我们一定要走出舒适区。其实我们的文明已经开始有这个能力了,现在的天文探测设备,让我们加深了对宇宙的了解,使得人类有巨大的潜力去突破今天这个舒适区。其实走向太空是一个必由之路,要思考如何去把地球以外的所谓太空资源有效利用起来。埃隆·马斯克(Elon Musk,美国Spacex太空探索技术公司CEO)有一个非常远大的愿景,就是希望让人类变成一个多星球的物种。人类真的离开地球生活的那一刻,才会意识到这个文明发展的跨越式进步。我还觉得,其实很多人都开始在为这样的未来而努力,我相信再过十年左右,我们真的可以把太空资源带回来服务我们的社会。

谈小行星采矿:地球周围很多小天体蕴含着大量“富矿”,首先得有藏宝图

区健妍:您谈到小行星采矿,其实很早以前我们是在科幻大片上看到这样的场景。这些年随着人类对外太空探索的进步,我们又觉得其实并非只是科幻设想。那么针对这个小行星采矿,您认为我们现阶段需要做好哪些科学探索方面准备?

苏萌:地球之外有大量的资源,按照今天的技术现状,其实我们真的是可以把地球以外的太空资源带回来或者就地利用的,所以小行星采矿这个概念,并不是虚幻的,是一个具体的事情。小天体大量存在地球的周围,很多小天体都富含着重金属,或者说是贵金属。尤其是在我们的电子工业产品中,会利用到这些贵金属。举个例子吧,前几年发现过一颗小天体,直径也就是几百米,其实不是特别大,但如果把这个小天体上蕴含的铂金采回来的话,比地球上已知的铂金总储量还要大。

区健妍:这真是富矿啊?

苏萌:真的就是天上飘着的富矿!所以要不要把它抓回来,我觉得只是时间问题。我认为一定要有开拓者、要有未来意识和责任感的人去做这样的事情。还要考虑如何以性价比高的方式,让其变成我们社会经济生活中的一个环节,否则也是没有现实意义的。其实航天技术等发展到今天,我们各种观测数据的收集也有了改进,接下来一个重要的认知就是我们要了解地球周围的天体到底有哪些资源?也就是说,首先得画个“藏宝图”。有了藏宝图,我们才知道轨道上哪些小天体值得我们去捕捉。这样瞄准目标,一旦抓回来,那个东西一定是有价值的。

区健妍:就是要确定实施路线,并且衡量行动的性价比。

苏萌:没错。也就是说为什么我们现在需要天文学进一步发展,我们要发射、设置更多的望远镜设备,对太空进行更灵敏的观测和寻找。我们所说的近地小行星,他本身的轨道跟地球是有交叉的,就是早晚有机会离地球比较近的,这种就是属于比较容易开采的小天体。我们要对这类小天体资源进行比较系统的观测。

谈粤港澳大湾区科学合作:三地高校和科研机构资源可互补

区健妍:去年11月份,澳门科技大学,中山大学,香港大学三方共同筹建了粤港澳空间科学联盟。您认为这对于三地的科研合作有什么积极的促进意义?

苏萌:我们特别珍惜在国家这个粤港澳大湾区发展的大框架之下的发展的机会。空间科学这个学科本身就是一个特别需要合作研究的学科。一个大的科研项目,可能需要很多个国家、几十个高校的联动合作。因为基础科学的突破,并非易事,是需要整合行业里面的几乎所有资源去集中力量完成探索的。

粤港澳空间科学联盟从最初三家发起机构,发展到现在已经有26家机构了。这么多机构的科学家一起努力去做这样的事情,真的极具意义。粤港澳大湾区三地高校的资源可以很好地整合起来,香港和澳门的团队有国际化视野的学术背景,广东的高校和科研机构,也有很多大科技装置,也有建设和运营的丰富经验,所以三地资源是互补的。

谈基础科学:中国科技上要赶追,不但要拿来主义,还要更重视基础性研究

区健妍:现在网络上有一种声音认为,人类对于太空的探索,投入成本还是蛮高的。可能不少人会觉得其实有点不太划算。您是怎样看待这种观点的?

苏萌:是的。这其实是一个经常会被问及的问题,这涉及人们如何看待基础科学的问题。我们国家还是处于一个发展中国家的阶段,可能很多人都觉得花巨资、花几十年去做这样的基础性研究,并不一定很值得。

就比如说LIGO这个引力波实验,从上世纪70年代初提出来的,最后发现真的看到引力波花了40年的时间,当中投入的人力、物力、财力难以估量。但我本人认为,政府和社会还是应该更多地支持基础科学。因为基础科学引领着未来科技的发展,你想象一下,比如要建一栋117层的高楼,可能不能直接建117层,高楼下面必须要有一个很牢固的地基,而这个地基是不被人们看到的,如果没有这样的地基。你会发现这个高楼是不牢靠的。基础科学也是同样的原理,之所以叫“基础”,就是因为的确是整个科技发展方方面面的基础。就今天我们所用到的很多应用科学,都是在上世纪早期的时候,经过很多科学家的基础性研究奠定发展基础的。今天中国在科技上要实现赶追,不但要拿来主义学习一些应用类科技,更重要的是我们也要重视基础性研究,这才是能为未来相当长的一段时间真正奠定我们的科技实力。

谈公众科普:人产生好奇就是科学的入门一刻,最难打开就是那个窗口

区健妍:许多人都会对天文物理知识感兴趣,但是又觉得这个是硬核知识,觉得很难理解,您作为一名科学家,您觉得如何能够更好地对公众普及天文物理这方面的知识呢?

苏萌:科普其实是一个蛮任重道远的过程,但是从我们科研从业者来讲,希望借助每一个机会去向感兴趣的大众去解释一些科普知识,现在研究的前沿在关心什么问题,未来的方向何在。科普的渠道非常多,我们一方面做公众演讲,深入学校直接跟青少年沟通,也会像现在这样接受媒体采访去宣传。像刚才谈到《流浪地球》这样的科幻片,也是科普的重要渠道之一。科普的过程,就是要让大家去理解,让大家产生兴趣,形成良好的互动过程。其实人产生好奇的一瞬间,就是开始了解科学的入门一刻。最难打开的就是那个窗口。

区健妍:是的,但是我们相信随着移动互联时代的进步,也会有越来越多更好的手段去帮助这些硬核科普知识的传播和推广。

主持结束语:今天我们科学家面对面节目,很高兴分享了很多关于天文物理方面的科技含金量这么高的科普知识。也让我们看到了看似遥不可及的科学领域其实跟我们的现实生活,社会进步其实是息息相关的。我们再次感谢我们的苏萌教授做客节目。更多精彩节目,请您关注羊城晚报全媒体。

文 /羊城晚报全媒体记者区健妍

视频/图片 羊城晚报全媒体记者曾育文 王绮静 实习生 林添杰

编辑 /林润栋 郑健龙

9d050936-32f4-4289-a91e-9a08c1b46a67.jpg)

5bd771bf-5272-4549-936d-1b241052f962.png)

54caaeb2-6efa-4322-b005-30d88742ee83.jpg)

ac9dd4d6-7f40-4666-ae88-aa5fe1670459e24f91f9-0d01-4c30-86af-a1f4902672b5.jpg)

5a4b8a30-9239-4980-b4ce-d5802e65d99092bde888-c1e8-4805-bc6d-dded8ca8acc5.jpg)

4fcd2158-2f7f-4846-bf8d-d2f47dbaf5d7.jpg)

c46f2351-74e1-4a74-9360-3b9a9ef82798.jpg)

7a9bc88d-7bf0-4c4a-92c2-d0751bcfde2901ae97a8-fc4c-49b3-999d-4bc54c323405.jpg)

eb24e5c3-97df-4b67-b16f-1b24d5e56d00.jpg)

52b88428-b9a1-4deb-b8f3-463b9f0084eb.jpg)

18d74713-9b2c-4c13-b5c6-c662db0b1a34.png)

abd08030-dbbc-4eed-922b-9f2a33692e9c.jpg)

c795b7d6-c891-4d66-9696-37bac3f1af69.jpg)

bbe11b76-a2d5-45ae-bd6b-a7031976241b.jpg)

83f55dcf-0930-41ed-8fed-b3ad96239243.jpg)

70c7868f-f45a-454b-bc1a-0b55a71ba5c5.jpg)

6c32fed2-4404-46cc-8c1f-d81dd620e323.jpg)

ce3b39eb-faad-48d3-991f-a06b23c3b2f9.jpg)