返回顶部

返回顶部

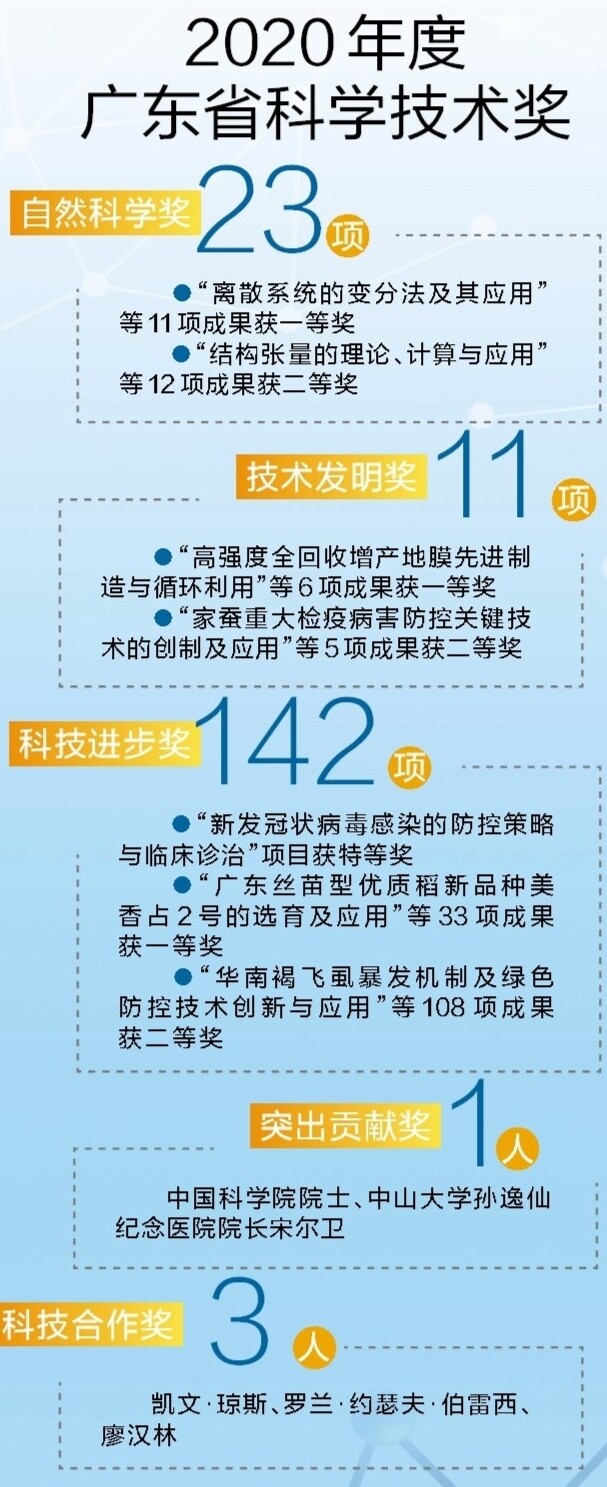

2020年度广东省科学技术奖出炉 钟南山团队获科技进步奖特等奖

5月20日,全省科技创新大会在广州召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神,总结我省“十三五”时期科技工作,表彰2020年度广东省科学技术奖获奖单位和个人,研究部署新发展阶段科技创新重点任务,推动建设更高水平的科技创新强省。省委书记李希出席会议并讲话,省长马兴瑞主持会议,省委副书记、深圳市委书记王伟中出席会议。中国工程院院士钟南山、中国科学院院士宋尔卫在主席台就座。

大会颁发了2020年度广东省科学技术奖,省委常委、常务副省长林克庆宣读通报,副省长王曦通报2020年以来全省创新驱动发展情况。钟南山等作为主要完成人的新发冠状病毒感染的防控策略与临床诊治项目获科技进步奖特等奖;宋尔卫获得2020年度广东省科学技术突出贡献奖;离散系统的变分法及其应用等11项成果获自然科学奖一等奖;高强度全回收增产地膜先进制造与循环利用等6项成果获技术发明奖一等奖。

科技进步奖特等奖

钟南山团队新冠防控策略与诊治项目

钟南山团队项目“新发冠状病毒感染防控策略与临床诊治”此次获得广东省科技进步奖特等奖。

作为我国呼吸疾病领域领军人物,钟南山院士带领团队在抗击严重急性呼吸综合征中发挥了先锋作用。团队通过多学科协作建立了先进的呼吸道病毒诊治及研究平台,在其后暴发的中东呼吸综合征防控与应对上亦取得卓越成效。2020年伊始,面对突发的新冠疫情,钟南山带领团队围绕防控策略、致病机制、诊断技术、精准治疗、快速检测、预警预测等方面,积极探索应对重大疫情的科学防控与诊治,取得系列创新成果及突破,并将研究成果及时转化至临床实践与疫情防控,为防疫决策提供了重要佐证,在抗击疫情中作出重大贡献。

钟南山团队的研究率先阐明新冠病毒传播特点,最早提出新冠感染能够“人传人”的观点和创新性防控理念,系统阐述了新冠肺炎的临床特征和免疫机制,构建了全球首个非转基因新冠肺炎小鼠模型;在临床诊治上创新研发了新冠病毒样本采集和检测技术,搭建了精准、广覆盖的快速诊断平台;并牵头参与制定我国新冠肺炎诊疗方案与行业相关指引,提出系列创新性治疗手段,有效指导临床诊疗工作,助我国实现全球最高的救治成功率。率先构建并推广应用基于大数据和人工智能的预测预警系统及健康码,提高了防控精准性。此外,团队还打造了全链条隔离防控产品,有效降低病毒传播和医院交叉感染率。

羊城晚报全媒体记者 李钢

突出贡献奖

“70后”院士宋尔卫

开创乳腺癌诊疗新方向

“感谢、感谢!”20日,在广东科技创新大会上,中国科学院院士、中山大学孙逸仙纪念医院院长宋尔卫被授予突出贡献奖。除了致谢,低调务实的他再没有多余的话表达自己的获奖心情。

生于1970年的宋尔卫院士,是国内著名的乳腺外科医生和杰出的临床科学家。他自1995年开始从事外科工作,是国内最早开展乳腺癌根治性保乳手术的外科医生之一。经他保乳治疗的乳腺癌患者十年肿瘤特异生存率为91%,达欧美顶尖乳腺肿瘤中心水平。与此同时,宋尔卫带领团队结合临床进行应用基础和转化研究。他提出了肿瘤生态学说,发现了微环境中多种具有促癌功能的免疫和间质细胞新亚型及其促癌机制,开拓了肿瘤免疫治疗的新方向。一系列创新成果为靶向肿瘤微环境及针对实体肿瘤的免疫治疗提供了新思路与新策略,推动了恶性肿瘤及重大疾病的免疫治疗进展。

宋尔卫非常重视临床研究,多项研究成果发表于高水平期刊,获专利授权12项。曾获何梁何利奖、全国创新争先奖等诸多奖项,2019年增选为中国科学院院士。

值得一提的是,2020年9月,宋尔卫牵头成立国内首个公立乳腺专科医院——中山大学孙逸仙纪念医院逸仙乳腺肿瘤医院,开拓乳腺癌诊疗新领域,打造全链条的高水平乳腺癌诊疗和研究综合体系。

自担任中山大学孙逸仙纪念医院院长以来,宋尔卫院士始终坚持以临床需求为导向,打造一流研究型医院,医院Nature Index连续四年排名国内前十。

羊城晚报全媒体记者 张华 通讯员 林伟吟 张阳

技术发明奖一等奖

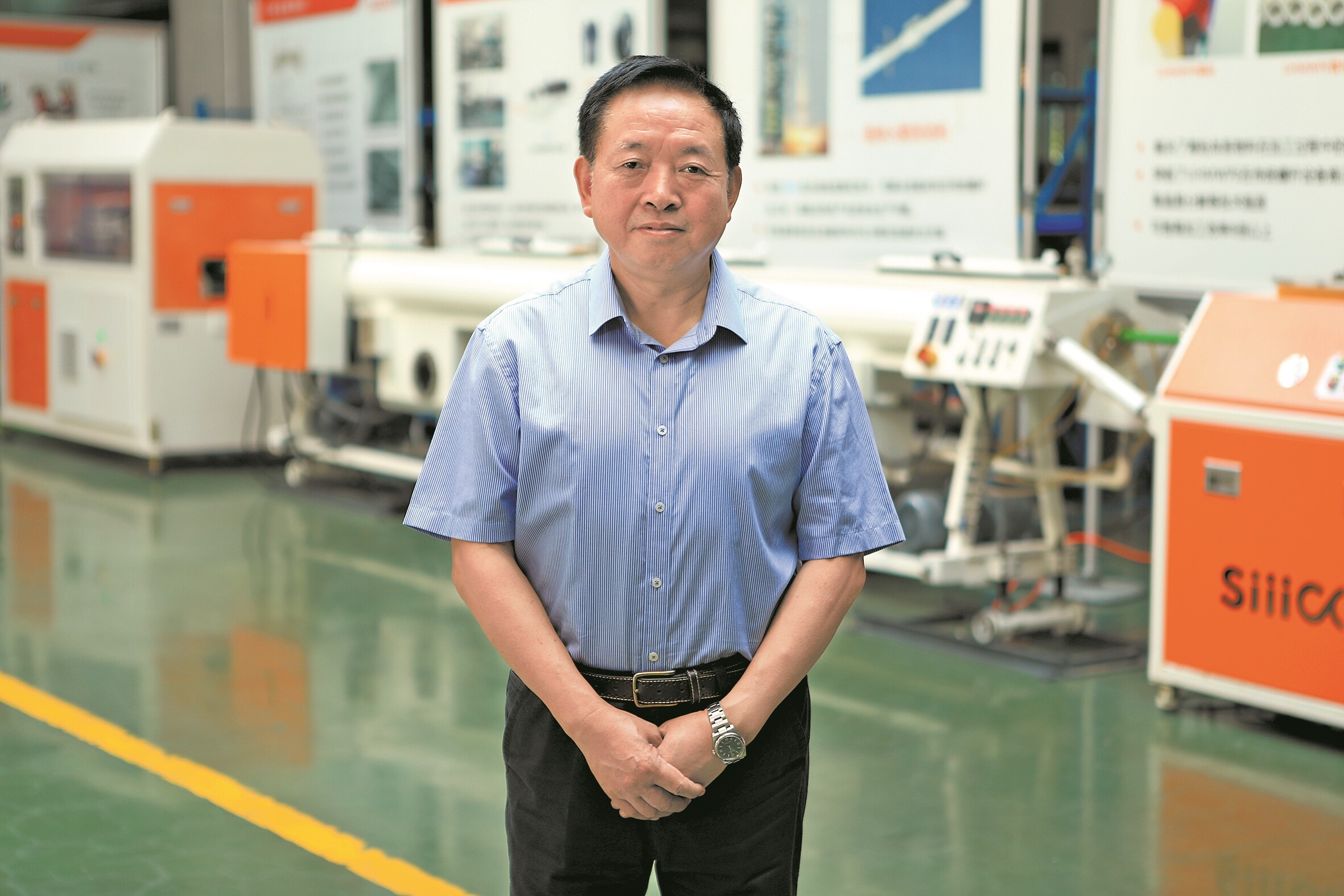

瞿金平院士团队根治地膜“白色污染”

地膜覆盖种植可保持土壤水分,增加土湿度,使作物增产高达三倍。该技术的应用被称为农业生产的“白色革命”。然而,由于过去使用的农用地膜极易破碎,且使用后难以回收,残膜日积月累污染土壤,使作物减产,从农业生产的“功臣”变成了破坏耕地的“祸首”。

自2013年起,高分子材料加工与机械专家、中国工程院院士瞿金平带领团队进行技术攻关,成功研发出“高强度全回收增产地膜先进制造与循环利用”技术,解决了“地膜污染”这一难题。此项技术获得2020年度广东省科学技术奖技术发明奖一等奖。

颠覆传统材料加工原理

瞿金平回忆,他在2013年参加“新疆院士行”考察调研时发现,当地每年留在地里的残膜量达到了每亩16公斤。

如何遏制地膜残留污染?回到广东后,他带领团队立即开始了地膜污染防治技术的研究。他们发现,地膜污染防治的难点在于:农民为了节约生产成本,只愿意使用廉价地膜;政府虽极力推动地膜回收,但费时费力回收的地膜没有得到妥善利用,极大地浪费了资源;此外,生物降解地膜产业化技术还不成熟,在一段时期内难以快速地得到实际应用推广。

针对这些难题,瞿金平团队提出了“高强度全回收地膜”的创新概念:要研制出一种高性能地膜,在使用期间不破、可全部回收,还能在回收后实现再利用。

团队通过自主创新将高分子产品制造机械的共性核心装置螺杆挤压系统换成偏心转子挤压系统,将原本高分子材料拖曳剪切流变加工的原理变成了体积拉伸流变加工原理。瞿金平介绍,剪切流变就像石磨磨细物料,会使塑料大分子链断裂;而拉伸流变就像擀面和面,塑料大分子链少断裂,更适用于超高分子量聚乙烯等极端流变塑料的加工成型。

这项名为“体积拉伸流变塑化输运技术”的国际首创成果彻底颠覆了传统高分子材料加工原理,与传统技术相比,加工热机械历程缩短50%以上、能耗降低30%左右,对物料适应性广,加工制品的性能大幅提高,利于节约资源和保护环境。

环保地膜全回收无残留

2014年年底,结合体积拉伸流变塑化输运技术,瞿金平团队与企业合作,成功研发多层复合薄膜制造过程自增强技术,制造出了一种厚度与普通地膜相当、“服役”完成后可全回收的高性能环保地膜。

这种新型地膜看上去只是薄薄的一层,实际上是三层或五层叠起来的,层与层之间大分子向不同方向,形成一种编织的效果,其纵横向拉伸、撕裂强度都非常高,抗穿刺性能优良,使用期间不破碎,保温、保湿效果提高,从而使农作物增产。

新技术解决了超薄高强地膜制造的国际技术难题,成功将国外至少需20微米才能实现一次机械全回收的地膜厚度降至10微米,可彻底解决残膜污染问题。

新技术获中国发明专利授权20件,申请PCT专利2件,目前已获美国、日本、俄罗斯、韩国等8个国家授权。

羊城晚报全媒体记者 李钢

中科院广州分院多项成果获奖

首次精确测定南海年龄 回答40多年未决争议

“能够获奖,我和我的团队小伙伴们既感到自豪,也感到欣慰。”作为中科院系统的代表,南海海洋研究所研究员孙珍说道。20日,在全省科技创新大会上,孙珍团队的“南海海盆破裂-扩张历史与扩张机制”研究成果荣获自然科学奖一等奖。据了解,中科院广州分院各单位(第一完成单位)共有9项成果(人)获奖,包括科技合作奖1名、自然科学奖一等奖3项、技术发明奖二等奖2项、科技进步奖二等奖3项。

精确测定南海扩张起始与结束年龄

获奖后,孙珍向羊城晚报记者表示,国家特别重视海洋,自己的研究成果能够获奖也是国家海洋实力的体现。

孙珍从事海洋科学研究已有21个年头。2014年至2018年,她和团队成员们开展了“南海海盆破裂-扩张历史与扩张机制”课题研究。

该研究立足于海洋地质学科学前沿,瞄准南海形成演化的重大基础科学问题,历经四个国际大洋钻探航次、运用深拖磁测、三维物模等国际先进手段,在南海陆洋转换、扩张时间、扩张动力等边缘海演化重大科学问题上取得突破。首次精确测定南海扩张起始与结束年龄,解决了40多年来关于这一重大科学问题的国际争议。揭示南海与大西洋的本质差异,提出板缘张裂新概念,改变了南海地质构造研究由欧美主导的格局,实现了中国科学家引领发展的新局面。在边缘海破裂-扩张方面形成了系统理论体系,将南海地质研究推上新台阶,并有力支撑海域划界、油气-水合物资源有序开发等国家需求。

孙珍告诉记者,南海是我国四大海中唯一一个有成熟洋壳的海洋,但长期以来,对于其扩张起始与结束年龄没有定论,一直参照欧美科学家的观点。为了解决这一重大科学争议,自2014年开始,团队进行大洋钻探,获得洋壳样品后进行测量,最终确定了南海形成的年龄,结束了争论。

开创线粒体调控干细胞研究方向

中国科学院广州生物医药与健康研究院“80后”研究员刘兴国团队完成的“线粒体信号调控细胞命运研究”项目,则荣获自然科学奖一等奖。

“这份荣誉对我们来说既是鼓励,更是鞭策。”刘兴国说。他建立的科研团队独辟蹊径,建立了线粒体调控干细胞这一研究方向,系列工作获得国内外同行高度认可。

据介绍,在细胞中,有许许多多细胞器,像是不同车间,有序地进行生命活动,维持细胞整体运转。而线粒体是一种特殊的细胞器,具有自己的DNA,称为线粒体DNA。刘兴国团队在生理方面发现了线粒体离子信号、代谢和膜动力学调控细胞核表观遗传的细胞命运决定全新模式,且在病理方面利用诱导多能干细胞(iPSC)揭示了线粒体引发细胞病变的靶点,首次将iPSC技术应用到个体化药物毒性评价。该成果为再生医学领域的发展提供了新的思路和方向,具有广阔的理论研究价值和临床应用前景。

羊城晚报全媒体记者 李钢

三位外籍专家摘科技合作奖

被授予2020年度广东省科技合作奖的三位外籍科学家分别是来自英国兰卡斯特大学的凯文·琼斯、来自国际水稻研究所的罗兰·约瑟夫·伯雷西、来自法国国家科学研究中心ICB-LERMPS实验室的廖汉林。

凯文·琼斯是英国兰卡斯特大学杰出教授、挪威皇家科学院院士、全球知名环境科学家。他主持创建中英国际环境研究与创新中心,使英国“牛顿基金”中英科技桥水质项目、欧盟SEW-REAP援外项目落户广东,并且与广东合作者共同发表SCI论文63篇,培养高水平广东科技人员25名。他倡导英国大学参与广东省产学研合作,推动英国研究与创新理事会“企业催化剂”中国项目落户广东。

罗兰·约瑟夫·伯雷西是国际水稻研究所前首席科学家、国际著名的土壤学家与植物营养学家。自2001年起,他与广东省农业科学院水稻研究所密切合作,承担国际合作项目20多项,成功研发水稻“三控”施肥技术,达到国际先进水平。

廖汉林是法国贝尔福-蒙贝利亚技术大学特级教授、法国国家科学研究中心LERMPS实验室热喷涂主任、表面工程和增材制造领域知名专家。他倡导并联合建立了“中法表面工程联合实验室”,主持中-法国际合作基地的建设;牵头发起了中国留学基金委CSC/UT-INSA项目(培养博士60-80人/年),本人直接培养了中国高水平青年科技人才53名。

羊城晚报全媒体记者 李钢

返回顶部

返回顶部

223ab46f-06ba-4450-ae9e-5198b8fdec52.jpg)

58516425-b17a-4ae1-8dce-785a3ae82de9.png)