返回顶部

返回顶部

两代人的博物馆情缘——从吴子复题“广州人民博物馆”说起

①

②

③

④

⑤

文/吴瑾 图/作者提供

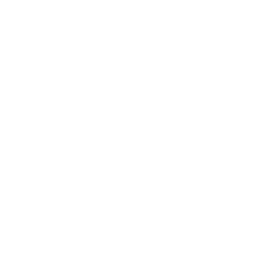

最近在网上发现了一张让我激动惊喜的旧照片:一群年轻人坐在一座旧建筑门前石阶上的合照。门头上挂一横匾,由右至左隶书“广州人民博物馆”,再熟悉不过了,是我父亲吴子复的手笔!(图①)

这建筑不就是越秀山上的原仲元图书馆么?1957年设为广州美术馆,2000年广州美术馆改名为广州艺术博物院,迁往麓湖边,这里重归广州博物馆管理。这座不甚起眼的旧建筑承载了上世纪50年代后,广州在文化艺术特别是书画方面的厚重积淀,与我家两代人更有着深厚的情缘。

一

初写馆标

父亲自抗战胜利后回到广州,离开广东省立艺术专科学校的教职后一度失业。他奔走于穗港之间,寻找机遇发展,但一直未能遂愿。当时他的恩师、前广州市立美术学校校长胡根天先生受命于广州市政府,筹建恢复广州博物馆。胡老多次写信到香港,请父亲回穗协助复办博物馆的工作。父亲踌躇再三,最后还是决定回到生于斯长于斯的广州。

1950年9月广州人民博物馆成立,胡根天先生任馆长。起初原馆址镇海楼极为残破,且尚有驻军在内,故只有以旁边的仲元图书馆为暂时馆址,馆名请我父亲题写。本文开头说的照片就是当时情况的真实写照,很难得。

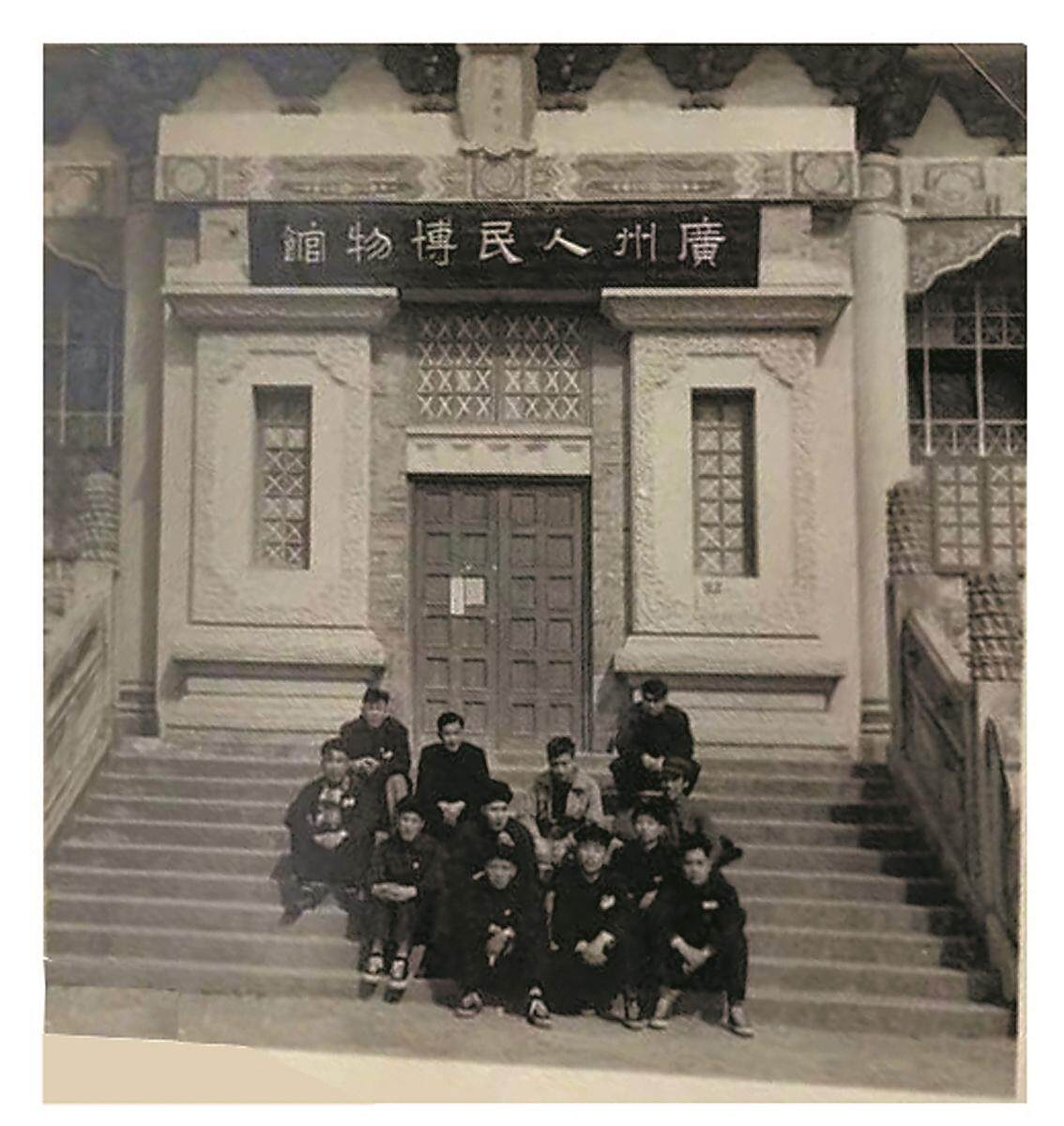

其后,胡馆长极力主张扩充博物馆。在他的努力和各方的支持下,1951年下半年,广州人民博物馆接收镇海楼,政府拨款进行维修。1952年年初博物馆迁回镇海楼,并接收了旁边的南越酒家。自此,广州人民博物馆就有了三个展览场地:镇海楼作历史文物馆,另两处分别为自然科学馆和专题展览馆。馆标木匾移至于镇海楼首层,并复制于楼前大道旁的阅台(钓鱼台)壁上,甚为壮观(图②)。

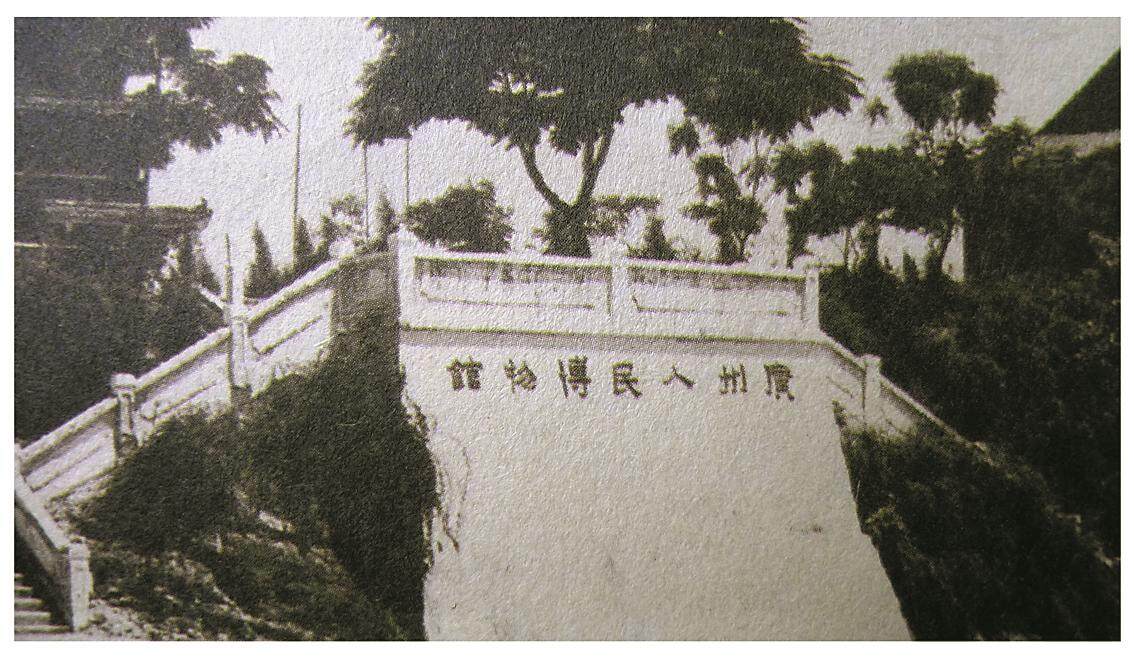

在此期间,父亲先后为该馆的展览绘制了《太平天国》历史组画12幅,《从猿到人》科普组画10幅。1952年清明节前,他为博物馆绘制了革命烈士油画像。年中,他为博物馆所写的隶书长联“万千劫危楼尚存,问谁摘斗摩霄,目空今古;五百年故侯安在,使我倚栏看剑,泪洒英雄”(图③),被制成黑底金字木联,悬于镇海楼五楼的楹柱上,当中仍然悬挂叶恭绰写于民国三十七年(1948年)的“镇海楼”三字横匾。那时候,父亲就是靠这些作品的微薄稿费,养活我们一家。我就是这一年出生的。

二

再题馆名

1954年政府再次拨款维修镇海楼。4月4日,胡根天接上级通知:广州人民博物馆改名广州博物馆。他仍然请父亲书写馆名,还是用隶书,改为由左至右排列。4月29日,黑底金字“广州博物馆”木匾制成,挂在镇海楼首层门楣上,一直沿用至今(图④);大道旁阅台壁上字样也随之照样重造。这时,父亲已经被聘为广州文史研究馆馆员,我家过上了更安定的生活。胡根天馆长身兼博物馆和文史馆两职务,敬业精神令人钦佩。

当时仲元图书馆这边,主要作专题展览,以书画为主。粤籍上海画家关良,新中国成立后首次回广州举办画展就在这里。其时由于广州未有专门的美术馆,广州博物馆也有收藏书画功能。胡馆长又是有名的画家和美术史家,一有机会就到处物色征集藏品,据记载,曾到云林阁购入麻姑图大中堂,苏仁山人物中堂两幅,苏六朋人物中堂两幅等。我父亲也曾介绍征集到谢里甫山水四屏四幅。到了1957年,作品积累到一定数量,由朱光市长促成,在这里成立了“广州美术馆”,广州美术文化翻开了新的一页。

1957年叶恭绰被错划为右派,原匾不能再挂,馆方请我父亲重写。据说是用原匾木块刨去字迹,翻过来另外刻上,造成红底黑字,依然是从右至左,一直悬挂至今。“广州博物馆”木匾、隶书长联、“镇海楼”横匾(图⑤),是父亲在镇海楼上留下的三件书法作品,由于没有署名,一般观众大都没太留意。其实他本人对旧作不甚满意,平时也少有提起。1978 年父亲参加广州市文化工作代表会议时,就曾经表示希望重写镇海楼三字。“没有最好,只有更好”的现代艺术意识早已经植根在他的灵魂深处。

1964年我还是小学生,某日随父亲上越秀山到广州美术馆,参观日本书法家丰道春海的书法展览。让我奇怪的是,日本人竟可以一张作品只写一两个字就占了整个展柜,比如“精神”两字,却真有些精神!书法家用的笔比扫帚还大许多,也摆出来展览。我用疑惑的眼光看了看父亲,他只是微微一笑。据说这个展览对广东书坛颇有影响,改变了许多青年书法家的观念。

三

个人首展

不久,我少年失学成为海南知青,经历了十多年的辗转挣扎。再次与广州美术馆结缘,就要到1982年年初了。当我手执一纸调令,跑到越秀北路广州雕塑工作室三楼、广州画院临时办公室报到后,被安排的第一项任务,就是到越秀山上的广州美术馆,参与筹备广州画院成立典礼工作。此后,我频频骑单车经过小北花圈,冲上镇海路的斜坡到美术馆,去处理一些零碎事务。

当年5月15日,广州画院成立典礼在越秀山上广州美术馆里隆重举行。一时群贤毕至,冠盖云集。典礼结束后,我有幸与画院同仁及文化局领导一起在美术馆门前的台阶上合影。这是我人生再次出发的转捩点,又怎能忘怀呢!

岁月飞快地又过了一轮。1994年8月24日在父亲去世15周年的这一天,岭南文化名人系列之“吴子复艺术展”在越秀山广州美术馆开幕。展览由广东省政协书画艺术交流促进会、广州美术馆、广州市文史研究馆主办。

展览将父亲历年创作的油画、素描、书法、篆刻等悉数展出。这些绝少公开的作品,引起了艺术界朋友的高度关注。父亲怎么会想到,他的第一次个人展览,会在自己曾经为之付出过那么多心血的地方举办呢?这就是缘分使然!促成和支持这次展览的前辈和朋友,我是永远铭感于心的,其中有李曲斋、吴南生、欧初、林雅杰、卢延光、孟大昭诸先生。

四

斗转星移

1996年5月,镇海楼为配合纪念广州建城2210年的活动而进行全面修葺。某日,我接到博物馆的电话,说有事要我帮忙。我赶到山上一看,整个楼前广场成了工地。几块匾额都卸了下来,准备髹漆翻新,楼前阅台也要重建。馆方要我帮忙将牌匾上“广州博物馆”几个字样复制出来,用作新建阅台壁上造字的依据,我很乐意地接受了这个任务。

我开始想用拓碑的方法把字样拓下来,但发现牌匾经过多次油漆,字口已经很模糊,恐怕拓出来会走样太多。于是改为将薄纸盖在字上,用铅笔轻轻勾出轮廓。然后拿下来,对照牌匾,用细毛笔依据字样的笔法趋向、轻重、转折等变化关系,细心勾实定稿,这才将字样交与馆方,心满意足地走下山来。我觉得能亲手抚摸父亲的遗作,能为他曾经服务过的博物馆,做点滴工作也是理所当然的。

不过,博物馆重修完成后,这个字样却没有用上,换成了另外一款。我当时大惑不解,连商业老字号也千方百计保存老招牌呢……但转念一想,斗转星移,人事更替,变幻不居,这不也就是自然社会规律么?慢慢也就释怀了。

但我与广州博物馆的因缘并未到此了结。2013年某日,我接到广州市文广新局转来的市政府通知的传真件,说是政府决定在广州塔南侧新建“三馆一场”,其中包括“广州博物馆”,馆名指定要我题字。我感到惊奇的同时,也随即向上级表示,希望能用父亲原来的题字,字样由我负责提供。时任市文广新局副局长陈春盛给我打来电话,说我的意见可以保留,但字还是要我重新先另写好。于是,我只好乖乖写就“广州博物馆”五个大字,署上小名送了上去。数月后,文广新局专门派人上门,“验明正身”发放了稿费。

我家两代人与越秀山上的镇海楼(广州博物馆)、仲元图书馆(广州美术馆)的因缘,真是有说不清道不尽的意味。

吴瑾 书画家,广州市文史馆馆员、广州艺术博物院特聘研究员

返回顶部

返回顶部

e2c5121e-40eb-423a-bdc5-85b9fe3d7516.png)

c46f5eb0-5812-48aa-b38a-29d427888361.jpg)

711addba-a284-4d1e-8dd1-5d6f1c0a6db8.jpg)

45d9290e-1e48-45f6-a552-56b07b34a9da.jpg)

bfcf58e0-8c53-4211-a968-0236d7cec9b8.jpg)

256881ce-2ef1-484c-b02c-758c3de529c9.jpg)