返回顶部

返回顶部

惠州桃园:历经百年韵味犹存,名人石刻藏身其中

统筹策划/羊城晚报全媒体记者 陈骁鹏 马勇

文/羊城晚报全媒体记者 李海婵

制图/杜卉

惠州桥东是古代归善县城所在地,历史遗存较多,地处新老城区交汇处的桃子园社区也不例外。与一旁热闹的隆生广场商圈相比,这里有着集中连片的传统古民居,生活节奏缓慢。鲜为人知的是,桃子园是因张靖山的桃园而得名。百年前,桃园是惠州知名的私家园林,众多文人墨客曾在这里吟诗作对,把酒言欢。

在快速发展的现代化进程中,地处幽静隐蔽的桃园,隐于密密麻麻的民居之中,少人关注,至今仍保存较好,2004年被列入市文保单位。在桃园,随处可见精美丰富的雕刻,人们还能一睹百年留存下来的石刻绘像、石碑、石匾额,欣赏到张玉堂、江逢辰、符翕、吴道镕、黄灿芳等名家墨宝,令人赞叹。

地处幽静隐蔽之处 昔日张宅规模宏大

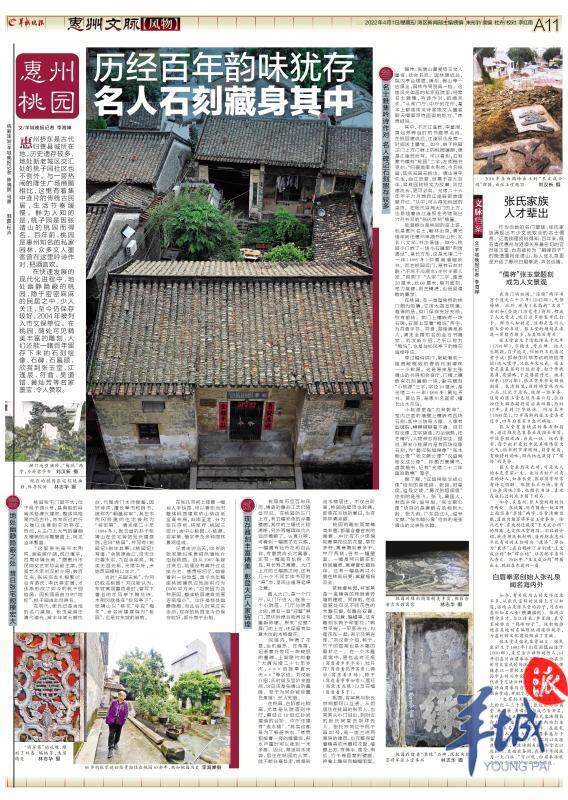

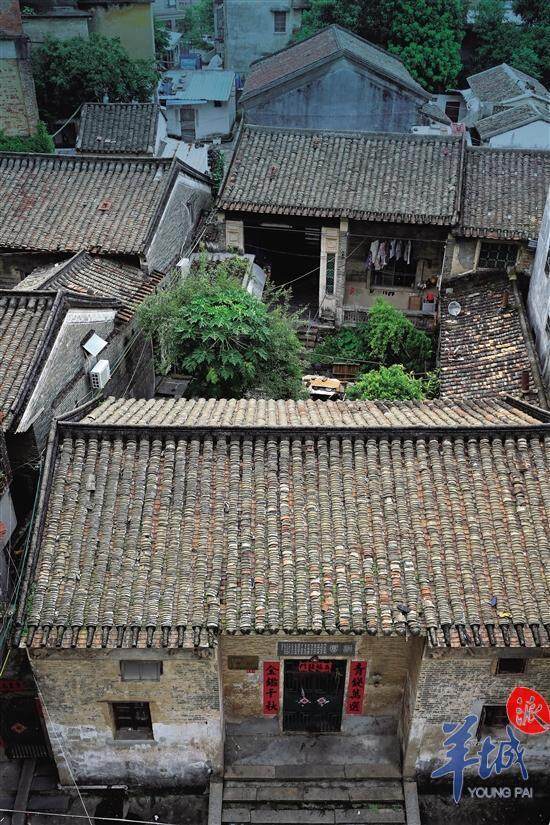

桃园张宅门面不大,位于桃子园9号,是典型的岭南风格清代建筑,整体风格简约而古朴,匆匆而过的行人难以注意到它的存在。然而,从正门上大气的匾额及精美的浮雕壁画上,可见当年繁盛。

“这里原先是叫木荆冈,面临塔仔湖,现已填平,四周环境优美。”据惠州市民间文艺家协会副主席、民间艺术家刘汉新介绍,数百年来,张氏在此扎根繁衍,后有游氏、李氏等定居,才逐渐形成了如今的桃子园格局。因桃园是昔日的“地标”,桃子园由此而得名。

在明代,张氏已是当地的名门望族。张玉堂曾任清代道光、咸丰年间大鹏协台,代理虎门水师提督,因好诗词,擅长拳书和指书,被称为“翰墨将军”,其在木荆冈修建的住宅被称为 “将军第”。清光绪二十年(1894年),张玉堂的孙子张靖山在住宅旁拓地兴建庭院,名曰“桃园”,并写有《桃园记》叙述其事。《桃园记》写道:“余族源曲江,自宋迁归善水东,九百余年矣。其实无园无桃,光绪中叶,余始筑园植桃以实之。”

当时“无园无桃”,为何仍取名桃园?刘汉新认为,东坡寓居嘉祐寺时,曾写下著名的松风亭下梅花诗。木荆冈就是在“松风亭下”,张靖山以“桃花”呼应“梅花”,命名所建庭院为“桃园”,也是对东坡的崇敬。

在张氏宗祠上挂着一幅后人手绘图,可以看到当时整体桃园建筑依山势由低至高布局,由南至北,分为张氏宗祠、将军府、桃园三部分,由中心桃园、小桃源、将军第、惜字亭及多种园林景观组成。

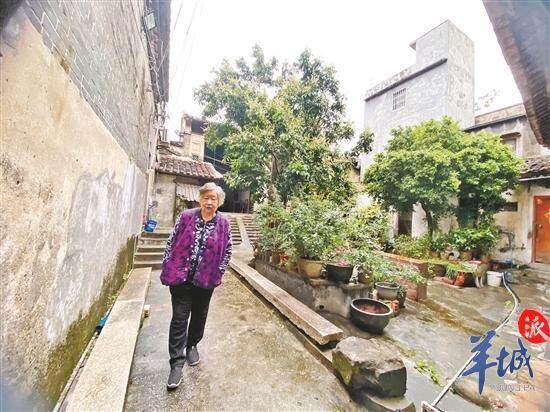

记者走访当天,80岁的张家媳妇练贵招热情地介绍起桃园。自从1967年嫁过来后,她便没有离开过这座古宅。练贵招回忆,她曾看到一份地契,显示当年整座桃园建筑占地面积约为6000平方米,“后来因为各种原因,整体桃园建筑范围逐渐缩小”。也许是地处幽静隐蔽,而且后人时常过来走动,现存的桃园至今仍保存较好,部分房子出租。

现存雕刻丰富精美 彰显大户人家辉煌

桃园虽历经百年风雨,精美的雕刻工艺仍随处可见。在桃园的正门上方,有五幅彩色的浮雕壁画,其中的三幅还比较清晰,另外两幅因年代久远而模糊了。认真分辨,可看到一幅画了五只鹅,一幅画有牡丹花和白头翁,有富贵白头之寓意。还有一幅画有松树、花鸟,有长寿之寓意。大门上方的三幅画之间,还有几十个不同字体书写的“寿”字,呈现出福寿延绵之意。

踏入大门,是一个门厅,从门厅进入,就是一个小院落。门厅与院落之间,原有一面“迎壁”屏门,损坏拆掉后就再没有重新修建。原来“迎壁”屏门的上方,还保留有如意木纹的木格窗花。

院落内,种满了花草,生机盎然。在角落,记者意外发现一块破损的墓碑,上面隐约刻着“大清光绪二十七年岁次,×××诰授奉直大夫××”等字迹。刘汉新介绍,从时间及官阶来推测,这应该是张靖山的墓碑。至于为何会被放置在角落?无人知晓。

在桃园,台阶都比较高,尤其是从院落到中厅,需经过10级红砂岩建造的台阶。中厅还建有“走水楼”。“其实这都是为了躲避洪水。”练贵招指着一旁的墙壁说,积水严重时可以涨到一米多高。因此,每当洪水来袭,居住在桃园的人家,就不断往高处走,或是到走水楼居住。不仅台阶高,桃园的屋顶也较高,即使在炎热的夏日,也有阵阵清凉感。

桃园的雕刻图案精美丰富,都蕴含着吉庆的寓意。中厅有不少琉璃如意葵花纹的花窗,葵花多籽,寓意着如意多子。中厅两侧,各有一幅壁面。一幅是两只鹤在松树间嬉闹,寓意着松鹤延年。还有一幅是两只小鹿在林间玩耍,寓意福禄双全。

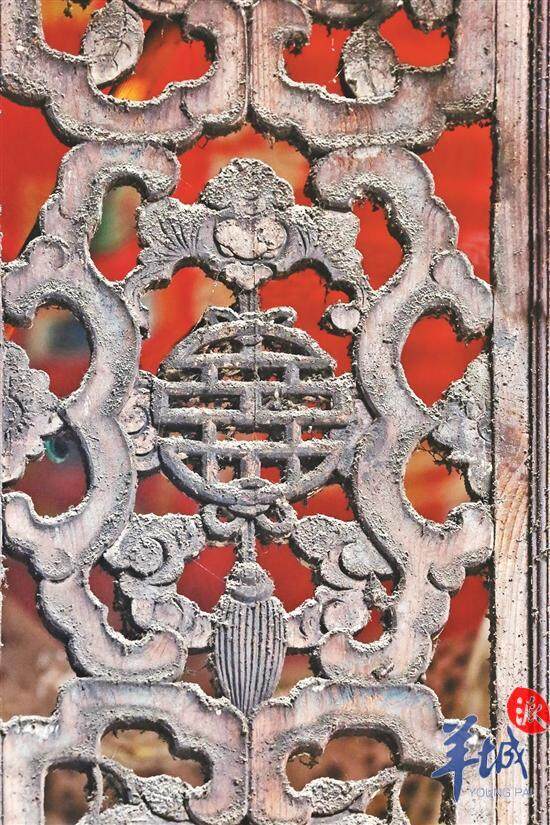

紧挨着桃园,将军第是一座精美的两层青砖墙的建筑。同样的,在这里随处可见不同花色的木雕花窗,有雕刻双喜、石榴、如意、蝙蝠等,还有雕刻水鸭子和莲花。“鸭有甲旁,一甲即状元,与莲花在一起,表示及第连连。”刘汉新介绍,桃子、竹子的图案也是木雕的题材之一。在一个木雕图案中,便包含有花瓶(寓意着岁岁平安)、牡丹花(寓意着花开富贵)、佛手(寓意着多福)、杮子(寓意着事事如意)、莲花(寓意连或廉)以及石榴(寓意着多子)。

桃园、将军第与张氏宗祠都可以互通。从前居住在桃园的张家人,也常常从小门进出,到附近的张氏祠堂去祭拜先人。张氏宗祠位于桃子园28号,是一座三进两厢房的建筑,也完整保留着精美的木雕和花窗,墙壁上方,有佛手、莲花、南瓜、竹子等图案的壁画,神龛上雕刻有蝙蝠图案。

名士雅集吟诗作对 名人碑记石刻留存较多

据传,张靖山喜爱结交文人墨客、社会名流。园林建成后,院内亭台楼阁、碑刻、假山等一应俱全,园林布局别具一格。这座风光如画的私家庭院里,经常名士雅集,吟诗作对,把酒言欢。“从前门厅、中厅到花厅,基本上都是用来待客或文人墨客聊天喝酒写诗画面的地方。”练贵招说。

其中,不乏江逢辰、李星阁、黄灿芳等当时的书画界名流。在桃园建成后,江逢辰也是第一时间送上墨宝。如今,嵌于桃园正门上方门框上的桃园匾额,便是江逢辰所写。可以看到,右侧篆书横刻“桃园”二字,左侧楷书竖刻:“归善城南木荆岗,今名桃园,其实无园无桃也。靖山通守先生,曲江贤裔,世属于兹九百年,将筑园树桃实为故事,则世德流长,更可必矣。光绪二十六年甲子六月城西江逢辰密弇甫题并记。”从中,可从得知桃园的来历。在张氏宗祠大门的上方,也悬挂着由江逢辰在光绪癸已六月书写的“张氏宗祠”牌匾。

吴道镕也是桃园的座上宾,他是惠州名士,翰林出身,清光绪年间任惠州丰湖书院山长(院长),文学、书法俱佳。如今,桃园小门嵌了一块小石匾额“荆岗遗址”,呈长方形,这是光绪二十一年(1895年)仲夏吴道镕所书。而在桃园后门,原有石刻对联:“不深不浅湖水;半村半廊人家。”现剩下 “人家”二字,碑宽28厘米,长60厘米,楷书直刻,笔力雄健,刻艺精湛,也是吴道镕的墨宝。

在桃园,有一造型独特的拱门颇为吸睛,它用太湖石筑建。难得的是,拱门保存完好无损,别有韵味。拱门上镶嵌有一块石碑,石碑上写着“梅坞”两字,为符翕手书。符翕,湖南清泉县人,清末全国知名的金石书画家。刘汉新介绍,之所以称为“梅坞”,也是与松风亭下的梅花遥相呼应。

穿过梅坞拱门,就能看到一座宽敞雅致的青砖瓦面建筑——小桃源。这是原来屋主张靖山的书房和会客厅,门楣上镶嵌有石刻匾额一块,隶书横刻“小桃源”三字,字径10厘米,是光绪二十一年(1895年)黄灿芳书。黄灿芳,是惠州名画家,擅长山水花鸟。

小桃源更是“内有乾坤”。室内正面的墙壁上镶嵌有四块石刻,其中三块是人像。人像有些破裂,模模糊糊看不清。但石刻绘像、文字皆佳,刀法娴熟,技艺精巧,人物神态栩栩如生。据说,原来小桃源内是有四块绘像石刻,为“蜀汉张垣侯像”“张水翰公像”“张文献公像”“汉留侯张文成公像”。标题古篆横书,落款楷书,记有“光绪二十二年国治敬镌” 等字。

据了解,“汉留侯张文成公像”绘刻的是张良。张良,封留侯,谥号文成。“蜀汉张垣候像”绘刻的是张飞。张飞,蜀国人,封西乡侯,谥号垣。“张文献公像”绘刻的是唐朝右丞相张九龄。张九龄,广东曲江人,谥号文献。“张水翰公像”绘刻的是张靖山的父亲张水翰。

【文脉档案】

张氏家族人才辈出

文/羊城晚报全媒体记者 李海婵

作为当地的名门望族,张氏家族涌现出不少文武双全的名士儒将。记者梳理资料得知,百年来,既有清代惠州与港澳关系最密切的官员张玉堂,也有被称为 “鹤峰四子”的晚清通判张靖山,后人张礼泉更是开创了惠州白眉拳派,声名远播。

“儒将”张玉堂题刻成为人文景观

在澳门妈祖阁,“海镜”两字书写于道光二十三年(1843年),气势磅礴。此外,还有5米高的“名岩”石刻和《登澳门海觉寺》诗刻,都成了人文景点,吸引众多游客市民打卡。鲜为人知的是,这都是惠州人张玉堂的书迹。张玉堂的题刻在港澳一带留存颇多,与其经历有关。

张玉堂出生于清乾隆五十九年(1794年),字翰生,号应鳞。他天生聪颖,自少能文,但始终不能通过童子试(即参加科举考试的资格考试)进入官学,只能弃文从武。张玉堂是最基层的行伍出身,由于作战英勇,有谋略,于是屡获升迁。咸丰四年(1854年),张玉堂升任大鹏协副将。在清制里,副将的官秩为从二品,位次于总兵,统理一协军务。这时的张玉堂已经年届六旬,往后担任大鹏协副将前后共四届,历时12年,直到72岁退休。同治五年(1866年),72岁高龄的张玉堂告老还乡,四年后在家乡惠州病逝。

张玉堂有着精湛的拳书和指书,通过棉花包裹拳头或指头书写,字迹苍劲潇洒,自成一体。他的拳书,每于粗犷豪放中见其雄伟壮大之气;指书则节律刚劲,筋骨健朗,有独特的韵味,因此他也获得了“儒将”的美誉。

张玉堂虽然是武将,可是文人的本色贯穿一生。他与当时广州有名的诗人,如李长荣、张维屏等经常有诗文唱酬。他擅长兰竹诗,著有《公余闲味》集,也擅长书法,喜欢在驻扎过的地方留下刻石。

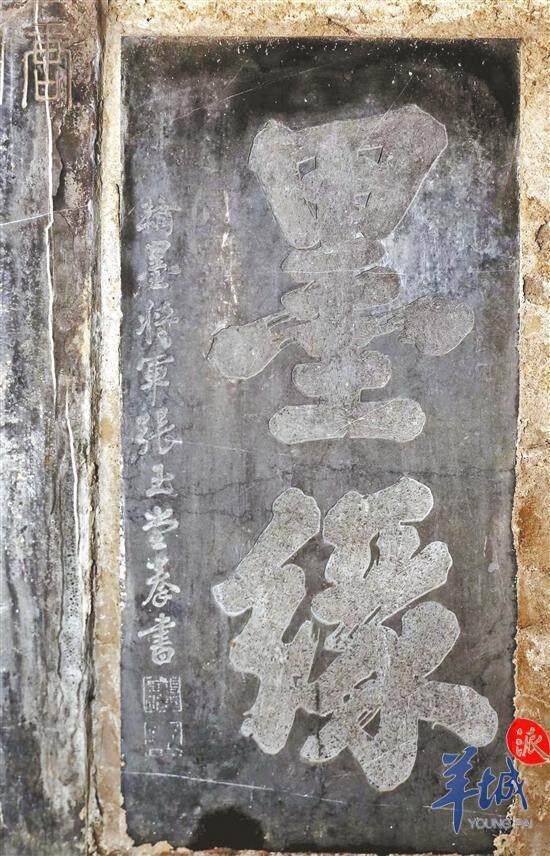

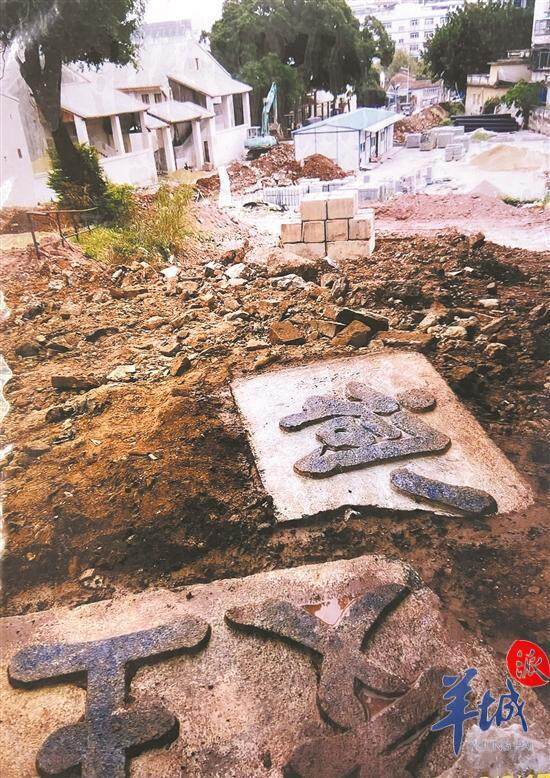

如今,在惠州,张玉堂的题刻仅存两处。在桃园,还存留着一块石碑上面写着“墨缘”两字,非常清晰显眼,落款为翰墨将军张玉堂拳书。除此之外,东坡祠还藏有“王文成公祠”的牌匾,也是张玉堂题写。刘汉新介绍,晚清朝廷敕封明、清两朝在惠州平乱有功的王阳明为 “康济”、谭公为“襄济”,在白鹤峰下分别建“王文成公祠”和“谭公祠”,让其配享惠州人香火。2018年,“王文成公祠”牌匾出土,现放在东坡祠一角。

白眉拳派创始人张礼泉闻名海内外

如今,有关张靖山的文字记录不多,从张氏宗祠的族谱上可以知道,张靖山是张玉堂的孙子,乃当时惠州知名人士(晚清通判)。张靖山博学多才,与江逢辰、李星阁、裘习裳被称为 “鹤峰四子”。他积极推进在东坡祠东偏隙地捐建松风亭,为惠州的文化建设做出了贡献。

张玉堂是张礼泉曾祖父。张礼泉出生于1882年(也有说其出生于1880年),是竺法云禅师的传人,以开创惠州白眉拳派而闻名。他在当时穷文富武的传统影响下,七岁起便随东江一带的名师习武。还参加了孙中山的兴中会。被白眉上人的隔代弟子竺法云禅师收为弟子后,张礼泉将白眉拳与自己原先习练的拳法融会贯通,开创了惠州白眉拳派。

“北有孙玉峰,南有张礼泉”。上世纪二三十年代,张礼泉与林荫堂、林耀桂、黄啸侠、赖成己等齐名,并称“南方五虎将”。张礼泉除擅长白眉派拳技外,更精达摩内功打坐法、遁术易数和跌打专科。在张礼泉及门人的努力下,白眉拳盛行于肇庆、云浮、佛山、广州、深圳以及港澳台等地,更流传到美国、加拿大以及欧洲、东南亚各国,在数十年间成为一大门派。“可以说,白眉拳派就是起源于桃园!”刘汉新感慨道。

返回顶部

返回顶部

d0e38a25-ad0d-4e31-a95d-1e443438757c_batchwm.jpg)

fd7c95d4-a4df-439e-ad0c-00cc9842fd09.png)

79fb5fba-3c10-46dd-98ad-d9217cc3b544.jpg)

1eec009c-b690-4f0a-b831-9ffad534ede7.jpg)

74d2a48b-8b3b-4c54-81a2-cd479b892432.jpg)

a01ea93e-a844-4f98-8e2c-27a4d3c088d1.jpg)

bd69c4b8-361e-4bfd-980e-c1f485dd5c34.jpg)

e560333b-f7c2-4b2a-b358-4da254d42d60.png)

af87e55f-d7fe-4822-8789-b7e73ea9ebc0.jpg)