返回顶部

返回顶部

【潮人文脉】春风十里飞纸鸢 传统技艺焕新彩

市民放飞软体风筝

文/羊城晚报全媒体记者 张晓宜 赵映光 实习生 郑嘉敏

图/受访者提供

“清明放断鹞,风清疫病消。”趁着春暖花开时节,走出家门踏青赏景、放飞风筝,传递和表达对美好生活的希冀与祝愿,这是古人在清明时开展的一项重要民俗活动、文化活动。

风筝,又称“纸鸢”,在潮汕地区多称作“风琴”或“风禽”,是我国传统民间手工艺品之一,至今已有2000多年历史,其设计、造型、扎糊、绘画、放飞等各个方面都凝结着劳动人民的智慧,并且在千年历史演进中,衍生出了独特的“风筝文化”,飘飞在诗词歌赋之中,也让传统工艺以活态形式流传于人们的日常生活里。

在汕头市澄海区,有一位被当地人誉为“风筝王”手工艺人陈旺松。作为“风筝制扎技艺”市级非遗传承人,陈旺松30多年来一直致力于风筝文化的传承和推广。他不仅将传统手艺和现代技术、现代材质深度融合,在守正创新中拓展风筝内涵,而且将风筝文化带入校园、努力把具有潮汕特色的风筝销往海外20多个国家及地区。近日,羊城晚报记者前往汕头澄海区实地走访,漫游在传统风筝制作技艺的天地,探秘这门“一线牵引”的传统手艺。

陈旺松制作风筝

匠心制扎 助力风筝“飞”往海外

“最近在赶制7万个销往中东的风筝,两个月内就要交付了……”采访当天,陈旺松在自己的工作室内和几名工人正马不停蹄地忙碌着,配好竹架、风筝布、细线等材料,一批又一批风筝从潮汕销往海外。

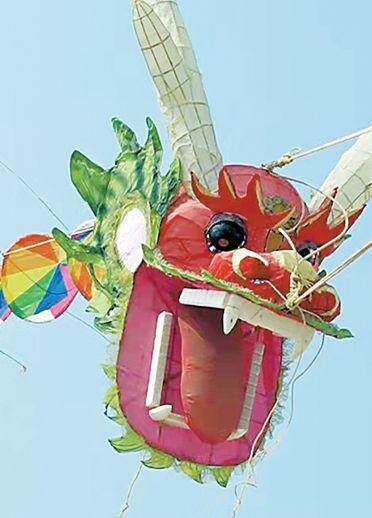

从业三十多年来,陈旺松制作过的风筝有几十个品种,数量高达两三百万个。谈起风筝,陈旺松如数家珍:传统格式的蝴蝶风筝、立体化的宫灯风筝、串式龙头蜈蚣风筝、几十米长的大型软体风筝……这些风筝展示着陈旺松天马行空的想象力和创造性,其风筝展馆中陈列的各种荣誉证书则见证着这位“风筝王”的光荣与梦想。

然而,被人誉为“风筝王”陈旺松在高中之前却几乎未曾真正接触过复杂的风筝制作。直到1988年,时年22岁、有一定美术基础的陈旺松,为了谋生,才开始从事风筝制作这一行当。“当时潮汕地区放风筝的人比较多,我自己有美术功底,加上风筝材料成本较低,于是就趁着农闲时开始自学制作风筝售卖。”陈旺松说。

传统手工风筝制作流程,基本上由扎、糊、绘、放这四大步骤组成,分为破竹、量竹、烤竹、扎架子、糊贴、彩画、串线等多道工序。“每个风筝的竹料选材、破竹烤竹、粘彩画糊、串线试飞等工艺,都是衡量风筝非遗文化含量的标准,每个步骤每道工艺都必须都精雕细琢,风筝才能扎制成为精品。”陈旺松说。

其中,在陈旺松看来,若想风筝飞得高,劈篾片这道工序尤为重要。

采访过程中,陈旺松还拿起了一把“厚刀”(制作风筝所需特殊刀具),向记者展示“破竹”劈篾片的手法:用刀刃劈开竹子,厚刀以其较厚的刀身撑开竹子,竹子会顺着刀锋的方向一路分成两半。这一环节需要凭感觉和经验控制刀锋的方向。“只有篾片平衡了,风筝在空中才不会打转。”陈旺松介绍说,篾片的粗细、长短,定点、糊纸的位置等都对风筝的成功放飞至关重要。

“风筝跟无人机一个道理,无人机用无形的线(电波)控制,风筝则是用有形的线牵引着。”如今,这条有形的线已经延长到世界多个角落——陈旺松融合了传统手艺和现代技术、现代材质,不断开发出各式各样的风筝,在风筝上绘以年画、潮剧脸谱等图案。这些极具中国特色、潮汕特色的风筝远销海外,出口到美国、英国、法国、泰国、中东等二十多个国家及地区。

近年来,陈旺松也不断加强与国内业界和市场的交流。他表示,希望接下来能够进一步在国内打出澄海风筝的品牌。

串式风筝

锐意创新 空中非遗“筝”奇斗艳

“要出人头地就要把一件事情做到极致,做手艺就得耐得住寂寞,不怕吃苦不怕麻烦。”陈旺松说,风筝对他而言不仅是带有休闲娱乐功能的玩伴,更是对传统手工艺的不懈追求。

正是秉持着这一理念,陈旺松在30余年的从艺生涯中,始终追求着他心中的风筝行业的“极致”:在掌握传统风筝制作工艺的基础上,将传统与现代相结合,不断改变着风筝的样子,从巴掌大小的袖珍风筝到几十米长的现代大型软体风筝,从传统平面风筝到立体化风筝、载人风筝……

2009年,陈旺松别出心裁制作出载人风筝,将一名37公斤重的男孩载离地面2米。之后,他还自制自行车立体风筝,不仅立体呈现自行车形态,还利用连杆、齿轮等装置让踏板转动,让飞上天的自行车也能呈现出运动状态。

除了风筝制作之外,风筝的放飞也需要运用技巧。陈旺松介绍,跟电线杆一样,风筝在空中受地心引力的影响,会出现风筝线下垂的状况,需要根据经验把握牵引的力度;针对上千米的串式风筝,更需要精准测算现场风力、风筝线的极限拉力等数据。

最让陈旺松引以为豪的是,他在从艺生涯也在不断打破自己创下的纪录:2003年,他成功放飞1089.43米的串式风筝;2008年,他将自己放飞得最长的串式风筝长度增加到4016米;2016年,他又成功将这一纪录更新为了7250米。

随着风筝行业日益市场化和专业化,软体风筝、运动风筝等新式风筝接连出现,风筝竞技也进入了大众视野。每当有新式风筝发明出来,陈旺松都要自己动手学习。他坦言:“有新式的风筝我一定要会做,做出来的风筝也要争取比别人好。”

“风筝这门传统技艺需要不断创新,我到这个年龄还在不断学习。”陈旺松举例说,制作风筝所需材料从传统的纸张发展到如今更耐用的防水布、PE膜,支架所需竹条也从手工制作发展到如今的机械工艺,正是制作材料的更新换代,才能制作出如今多样化的新式风筝。

注重推广 古老技艺焕发生机

天气晴好,不少市民都会趁着休息时间带上孩子进行户外休闲活动,而放风筝往往是亲子活动的首选之一。

“喜欢风筝的人很多,但是真正能动手制作的并不多。”谈及风筝制扎技艺的传承时,陈旺松告诉记者,传统手工风筝制作需要一定美术功底和数学、物理学基础,要做出精品并不容易,许多年轻人的学习积极性也不是很高。随着工业化程度提高,如今市面上的风筝大多从工厂流水线上产生,破竹、烤竹等传统风筝制作技巧也只停留在老一辈手艺人手里。

“虽然工业生产的材料更加符合市场要求,但传统技艺也有其优势。”陈旺松举例,工厂生产竹条时会将竹节完全削掉,尽管制作出来的风筝更加美观,但却容易受损;传统工艺则通过烤竹的方式使竹节弯折,风筝骨架的韧性更强,更耐得住强劲风力。陈旺松说,他如今带出去展览的风筝都是手工制作而成,这也是为了让人们感受传统手工风筝的魅力。

“传统文化的现代传承方式,很重要的一条路径是课堂上的教学。”如今的陈旺松是汕头大学知行书院的导师,他每周还要去莲下建阳学校和澄海龙田小学上课,将风筝带入校园,进行非遗风筝的制作、教学和表演活动。

一竖一横的简易竹架、各式手绘图案、细长的风筝线……陈旺松仿佛又回到初学风筝时的情景,在眼前一帮年轻学子中间,或许会有一个甚至几个,能扛起传统手工风筝这杆大旗。

2006年5月20日,风筝制作技艺经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。风筝作为拥有千年历史的国家级非物质文化遗产,每年全国各地举办的风筝节以及风筝民俗文化展览,成为风筝文化传承的重要载体。

2018年由陈旺松牵头组织的澄海首届风筝节,是澄海区有名的风筝品牌活动。在现场,陈旺松不仅拿出自己“压箱底”的风筝出来展示,还免费为市民提供风筝。此后陈旺松便一直致力于推广风筝品牌活动,抓住到国内其他城市做展览的契机,传播风筝文化。在有空的时候,他每天都会到自己的风筝展馆研制风筝,向前来参观的群众介绍和推广风筝文化。

近年来,陈旺松和他的风筝曾多次登上央视以及各省市荧屏。陈旺松告诉记者,去年央视《我爱发明》栏目组专程来汕头,了解他的风筝制扎技艺;他也受邀到四川眉山眉州文化村参加放风筝、DIY风筝活动。

“希望能看到这项民俗活动再次焕发生机。”陈旺松说,只要是能传播风筝文化的活动,他都乐于参与,他希望更多年轻面孔加入“追风筝的人”队伍中,重拾放飞的乐趣;也迫切希望风筝制扎这门古老技艺能“活”着传承延续。

文脉观察

“文旅体”融合赋能非遗发展

风筝制作技艺是国家级非物质文化遗产。潮汕地区手工制作的风筝以做工精致美观见长,集扎、糊、绘、放四大传统技法之大成,利用数十种工具,将绘画、竹工、上色等技艺与物理学、动力学等知识完美地融入风筝制作技艺中。

如何保护好、传承好、发展好这一门古老的传统技艺,是各方积极探索的一大课题。潮汕“风筝王”陈旺松用自己三十多年制作过二三百万只风筝的从业经验,证明了“紧跟时代脉搏进行创新”的重要性,这也是他能够做到人无我有、人有我优,并且实现“风筝出海”的重要“杀手锏”。

近年来,风筝已从传统的陆地放飞向新式的海面放飞转型,新类型的风筝不断被开发,风筝的放飞形式也从单线操作发展到双线、四线操作,可以在空中展示三维立体的前后滚翻、左右旋转的动作。

这些放飞形式、放飞场景的不断创新,赋予了风筝新的灵魂和使命,也让这一古老的民俗文化活动在当今社会生活中仍能显示出顽强的生命力。但如何才能让传统手工艺在焕发新生机的同时,也能够有足够的吸引力呢?“首先要让从业者有利可图,能够以手工艺谋生,让更多的年轻人愿意接棒传承。”这是记者在基层采访时经常听到的老一辈手工艺人的建议。

对此,已举办过数十届国际风筝会的山东潍坊市所创立的“风筝牵线、文旅体搭台、经贸唱戏”的模式,或许值得借鉴——以风筝为媒举办文化艺术节会,结合潮汕地方特色文化,向社区、体育、旅游等进行跨界延伸,带动旅游业的发展,同时在“娱乐+竞技”的新模式中弘扬传统的风筝制作技艺,擦亮潮汕的风筝品牌。

陈旺松告诉记者,其实早在2018年时,他就曾牵头组织了澄海第一届风筝节,探索风筝行业发展的更多可能。陈旺松说,放风筝是一项体力与技巧并存的健身娱乐项目,当年风筝节现场,在串式风筝放飞过程中需要多达一百余人的共同配合,这为风筝的放飞平添了许多趣味,也吸引了众多媒体、摄影家和市民游客,确实达到了文化因旅游而繁荣,旅游因文化而精彩的目的。

此外,随着体育运动的规范化和普及化,风筝在1986年被纳入全国正式体育比赛项目。中国风筝协会成立后,更是先后举办了全国风筝锦标赛、全国中学生风筝赛、全国风筝精英赛等国内外大型赛事,吸引了众多爱好者参与,极大地推动了风筝文化、风筝产业的发展。

汕头即将举办第三届亚洲青年运动会,城乡体育氛围日渐浓厚,潮汕风筝产业也应紧紧抓住这一“风口”,整合资源,让风筝这种传统文化元素在“文旅体”融合赋能之下“飞”得更高更远。

文脉溯源

坊间流传有风筝民俗的潮语民谣

风筝在我国已有2000多年的历史,其历史可追溯到春秋战国时期,有人说是我们的祖先受到风吹斗笠、树叶的启发,有人说是受帆或帐篷的启发,也有人说是受到了飞鸟的启发……虽然观点众说纷纭,但最早的风筝出现在中国,却是国际风筝界一致的公论。

潮汕地区自古以来同样盛行放风筝,潮人翁子光在《潮汕方言》写道:“纸鸢……或称作风琴,其声筝筝,故又曰风筝”。民间也一直流传“九月九,风琴仔,满街走”等潮语民谣。据陈旺松介绍,潮汕地区风筝的历史,较早有文字记载的是清代嘉庆年间的《澄海县志》中载有“九月重阳,是月竞放风筝”;清代《揭阳县志》也曾载:“重阳俗不重登高,士夫好事者或为之,是月儿童多放纸鸢。”

清代潮州太学士陈珏路过揭阳时曾作诗《海丰道中见纸鸢》:“客路当重阳,村村见纸鸢。秋空真旷远,平地忽高翩。”该诗侧面反映放风筝在潮汕地区的欢迎程度。

在古时候,文字记载中所提及的早期的风筝多用于军事。至唐宋时期,随着社会的不断繁荣兴盛,清明时节放纸鸢的民俗活动逐渐在民间流行,放风筝成为了传统节日的一个文化符号,承担着重要的文化价值,风筝的用途从军事转向娱乐。明清时期则是风筝发展的鼎盛期,此时风筝的制作技艺已有了明显的进步,风筝成为文人墨客吟诗作对的艺术素材,放飞风筝被看作是一种极为风雅的活动。

返回顶部

返回顶部

fd7c95d4-a4df-439e-ad0c-00cc9842fd09.png)

b46bb366-ed85-4ef2-b8b4-2795bb0660eb.jpg)

d8eb1d49-9156-4f31-948b-326bac240f7c.jpg)

1b4817d6-6573-42a5-b856-0ac2095e7956.jpg)

e5efdee1-8466-47df-9e4a-64bee89e84c4.jpg)

c2422586-8240-49a4-b3da-f287c03722eb.jpg)

1894171a-33a6-4c82-9574-d6342a9709c6.jpg)