返回顶部

返回顶部

【岭南人物】广州仔许文韬:从小努力“追星”,揭开迄今最大彗星的神秘面纱

文/羊城晚报全媒体记者 马思泳 李春炜 实习生 陈秋蓉

图/受访者提供

“在太阳系边缘,哈勃空间望远镜确认迄今最大的彗星正以每小时3.5万千米的速度向地球飞来。”

4月12日,美国国家航空航天局(NASA)发布的一则消息震惊了全球天文爱好者。这则消息来源于出身广州的“90后”博士许文韬以第一作者的身份在《天体物理学杂志通讯》发表关于这颗彗星(C/2014 UN271)的尺寸测量过程和结果。

近日,许文韬接受羊城晚报独家专访,介绍他和团队成员以及中美两国多位科学家如何一起揭开了巨型天外来客的神秘面纱,以及自己的“追星”历程。

过程:两次申请哈勃空间望远镜观测时间,多番周折获得数据

羊城晚报:你是这项震惊全球研究的主导者,能不能介绍这次研究的成员以及经过?

许文韬:我现在的身份是澳门科技大学太空科学研究所、月球与行星科学国家重点实验室助理教授,我与团队成员美国加利福尼亚大学洛杉矶分校教授David Jewitt博士,澳门科技大学太空科学研究所、月球与行星科学国家重点实验室的助理教授余亮亮博士以及美国太空望远镜科学研究所的技术人员Max Mutchler共同完成彗星C/2014 UN271的观测研究。

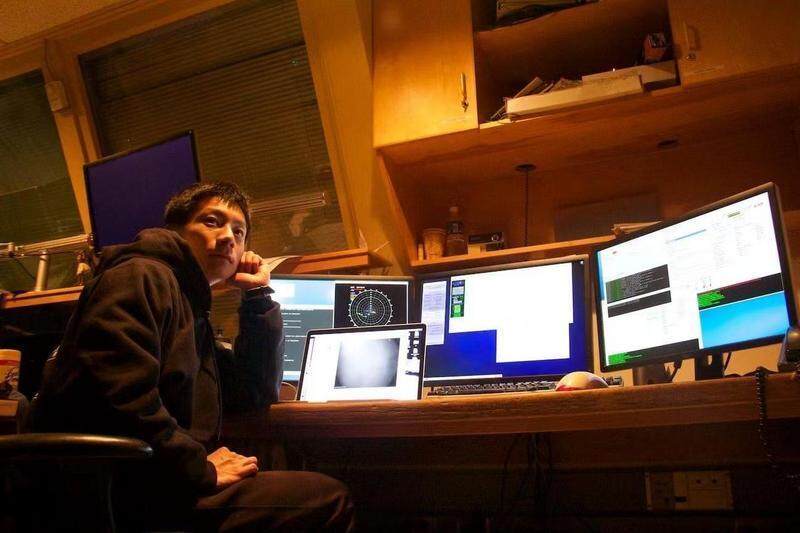

澳门科技大学太空科学研究所、月球与行星科学国家重点实验室助理教授许文韬博士

彗星C/2014 UN271由Pedro Bernardinelli和Gary Bernstein两位天文学家在2014年于智利托洛洛山美洲际天文台所拍摄的图片中发现。在过去的五年中,我们一直在关注超远距离彗星。这些彗星是太阳系最原始的天体,研究它们能够让我们去探索太阳系的早期演化及历史。

C/2014 UN271是一颗新的超远距离彗星,所以我很自然地立即对这颗彗星产生了强烈兴趣。我联系了上述三位同事,一起申请哈勃空间望远镜使用时间以观测这颗彗星。

羊城晚报:相比Pedro Bernardinelli和Gary Bernstein两位天文学家的发现,你们研究的突破点在哪?

许文韬:我们通过哈勃空间望远镜超高解析度的观测数据,首次成功地获得了彗核讯号,确定了这颗彗星的彗核尺寸以及其反照率,这两个是非常关键的两个物理性质。

羊城晚报:你们是如何确定彗星C/2014 UN271是迄今为止历史上最大的彗星?

许文韬:由于这颗彗星在距离太阳相当遥远的时候已经较为活跃,当时我们猜测两种可能:第一种可能是其彗核非常巨大;第二种可能是这颗彗星是首次从来自太阳系边际的奥尔特云进入行星区域,所以较一般彗星活跃许多。

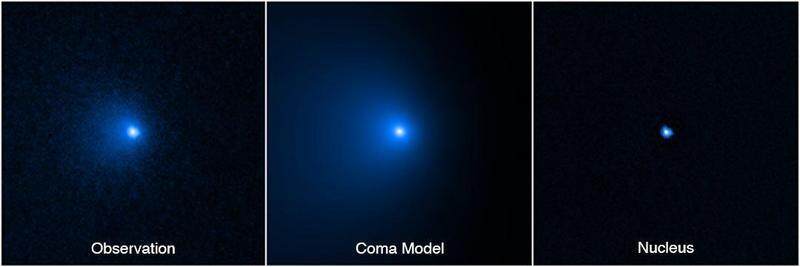

今年1月8日,哈勃空间望远镜按照我们的设置要求拍摄了5张图像。这批数据质量很高,为我们的研究成功提供了必要条件。但由于彗星受到太阳的加热,已经开始活动,产生的尘埃形成了一个彗发,让我们无法直接测量彗核的大小。于是,我们分析彗发的亮度分布,建立了一个彗发模型,然后我们根据这个模型从观测数据中移除掉了彗发的讯号,成功得到了来自彗核的亮度。

然而,由于哈勃空间望远镜的光学观测只能确定彗核光度,而不能直接测定其大小。这是因为在光学波段,彗核的光度是由其大小的平方和其表面反光能力(专业上称为反射率)所决定的。所幸在去年8月,欧洲的Emmanuel Lellouch团队用位于智利的阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列对这颗彗星做了射电观测。我们结合这些射电观测以及我们的哈勃空间望远镜观测,不仅得到了彗核大小,还得到了彗核的反照率。彗核的反光能力只有3%-4%,比煤炭还黑。

左图为观测到的彗星图像,中图为模拟的彗发模型,右图为左图和中图经过相减计算得到的彗核。来源:©️美国国家航空航天局,欧洲航天局,许文韬(澳门科技大学),David Jewitt(美国加利福尼亚大学洛杉矶分校),图片处理Alyssa Pagan(太空望远镜科学研究所)

羊城晚报:你们研究的困难点是在什么地方,是如何突破的?

许文韬:最困难的部分可能是申请哈勃空间望远镜的观测时间。因为竞争激烈,平均而言,研究人员需要申请逾五次,才能成功获得一次观测机会。再者,对于我们研究太阳系天体的研究人员来说,获得哈勃空间望远镜的观测时间更加困难,因为哈勃空间望远镜的不少时间都是用于观测宇宙学或者天体物理学的内容。

当我们从小行星中心得知了这一彗星的发现后,我们马上申请了一个哈勃空间望远镜的主任裁量时间项目,但专门分配望远镜观测时间的时间分配委员会拒绝了我们的要求。后来我们没有放弃,在哈勃空间望远镜申请窗口开启后再次提交了观测申请,申请使用一个轨道的哈勃空间望远镜观测时间,以哈勃空间望远镜绕地球运动去观测C/2014 UN271彗星,最终申请通过。

羊城晚报:获得彗星C/2014 UN271是最大彗星这个研究成果时,心情怎样?

许文韬:内心很平静,因为这是科研工作的一部分,只想着快点把论文写好,那个时候恰好是春节。另外,我们知道还有另外一个团队也申请到了哈勃空间望远镜的观测时间,所以我们的动作是必须要快。

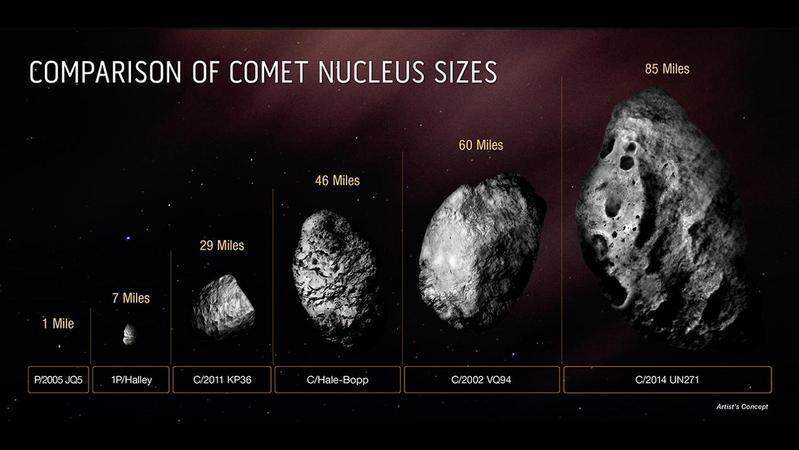

彗星C/2014 UN271彗核与其他几颗彗星彗核大小的比较 来源:©美国国家航空航天局,欧洲航天局,Zena Levy(太空望远镜科学研究所)

羊城晚报:接下来,你们会对这颗彗星做什么深入研究?

许文韬:我们还申请了地面望远镜的观测时间,监测这颗彗星的活动,通过彗星的活动数据分析相关的物理性质,了解这颗彗星的活动机制。

释疑:彗星虽大,但不会撞地球

羊城晚报:彗星C/2014 UN271体积有多大,为什么它能形成如此大的体积?

许文韬:根据我们的计算结果,这颗彗星的直径大概在120-140公里之间,约是广州市区到澳门或者香港的距离,投影面积差不多把整个珠三角地区都覆盖进去了,而一般彗星不会超过广州市越秀区的大小。我们猜测这颗彗星可能是在太阳系形成之初,在原行星盘中从尘埃碰撞再而引力凝聚逐渐变大的,随后因行星迁移被弹射到了太阳系的边界。

羊城晚报:在发现公布之前,全球刚好热播一部片子《不要抬头》。很多网友担心,这颗向着地球飞来的大型彗星会像剧中的情节一样“彗星撞地球”。有这个可能性吗?

许文韬:现在这颗彗星离我们有27亿公里,是地球到太阳平均距离的18倍。离我们最近要到2031年,但仍然有17亿公里,比土星到地球的距离还远,所以完全无需担忧“彗星撞地球”。

羊城晚报:日常中我们能观察到这颗彗星吗?如果要观测,需要通过什么渠道?

许文韬:这颗彗星虽然很巨大,但由于不会接近我们,相信不会变得很光亮,所以对于绝大多数人来说应该无法看到。对于有条件的天文爱好者,如果他们有比较进阶的天文望远镜、电动赤道仪以及天文相机,在远离市区、环境黑暗的地方应该有希望拍摄到它。

最近几年,这颗彗星在南半球的观测条件比较好。

历程:从小就是追“星”族,相信不放弃就有成功的可能

羊城晚报:能否介绍作为一名“90后”的广州仔,你是如何开启自己的追“星”之路?

许文韬:我从小很喜欢夜空中的星星。记得当时家住天河,附近有很多菜田,晚上能看到很多星星。后来从一本儿童辞海的插图中看到一些星云、星系以及土星的光环照片,印象很深,慢慢开始有意地阅读天文类的科普书籍。

记得读幼儿园时,父亲送了我一个双筒望远镜。上小学时父母买了一支小型天文望远镜,能够亲眼看到各类天体,对我而言还是很震撼的。读书期间对天体背后的数学、物理知识产生了浓厚的兴趣,所以从小学毕业前就想着走专业天文的道路,父母一直以来很支持我。

羊城晚报:你还记得第一次观星的情景吗?多年的追“星”路,对您成长有什么特殊意义?

许文韬:不大记得了。但以前在家,或是在郊区的外婆家,晚上都能看到很多星星。现在因为城市发展,观星变成奢侈活动。最震撼的是2017年12月,因工作缘故,得以在夏威夷Mauna Kea山顶上看到星空,令人心旷神怡,工作与兴趣得以相结合,让我获得无与伦比的满足感,觉得颇为快乐。

通过科研也让我觉得学习得越多,发现自己越无知,这给予了我一种继续汲取知识的动力。只要不放弃,就有成功的可能,如果半途而废,那是100%不会成功。

羊城晚报:大家可能会认为宇宙离我们日常生活很遥远,这次彗星C/2014 UN271的观测研究对我们来说有什么现实意义?

许文韬:宇宙离我们生活其实并不遥远。例如,我们生活中的时间和历法都涉及天文学知识,需要通过严格的天文观测及数学物理计算测定。

研究彗星的最大意义在于,我们可以探索太阳系的形成与演化的过程。

例如,我们到现在都不知道地球上的水是怎么来的。如果地球上的水是自45亿年前地球形成以来即存在的话,那么地球离太阳的距离如此之近,地球上的水早已消失殆尽了,所以地球上的水一定有来自地球以外的太阳系天体补充才得以维持到今日。然而,这个源头仍然未知,可能是火星和木星之间的小行星带,也可能是类似C/2014 UN271这样的彗星。

返回顶部

返回顶部

03926709-7333-4c39-8671-2de6427eefd2.jpg)

fd7c95d4-a4df-439e-ad0c-00cc9842fd09.png)

770bb332-90ed-464b-a6e6-9ec284caea6a.jpg)

36e72fd5-a8c7-48fc-a2a4-41767d70aca4.jpg)

d8eb1d49-9156-4f31-948b-326bac240f7c.jpg)

1b4817d6-6573-42a5-b856-0ac2095e7956.jpg)

e5efdee1-8466-47df-9e4a-64bee89e84c4.jpg)

c2422586-8240-49a4-b3da-f287c03722eb.jpg)