返回顶部

返回顶部

汕头贵屿朥饼:坚守古法工艺 成就独特风味

潮汕有句俗谚:“贵屿朥饼,海门糕仔。”始创于明末清初的贵屿朥饼是不少当地人从小吃到大、在心中占有一席之地的家乡味道。它的惊艳之处并不在于馅料有多出新,而是一口咬下去就能感受到鲜香、酥脆、绵软的口感。

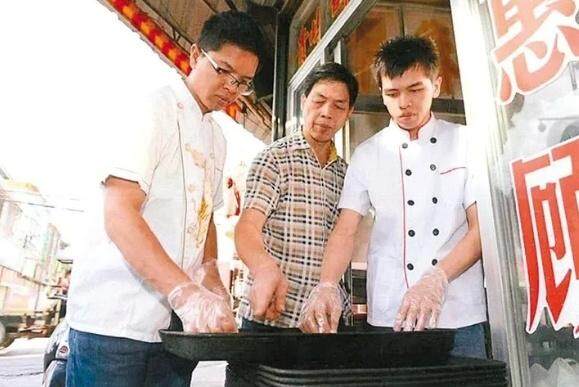

薛汉伟父子在制作贵屿朥饼。(来源:汕头日报)

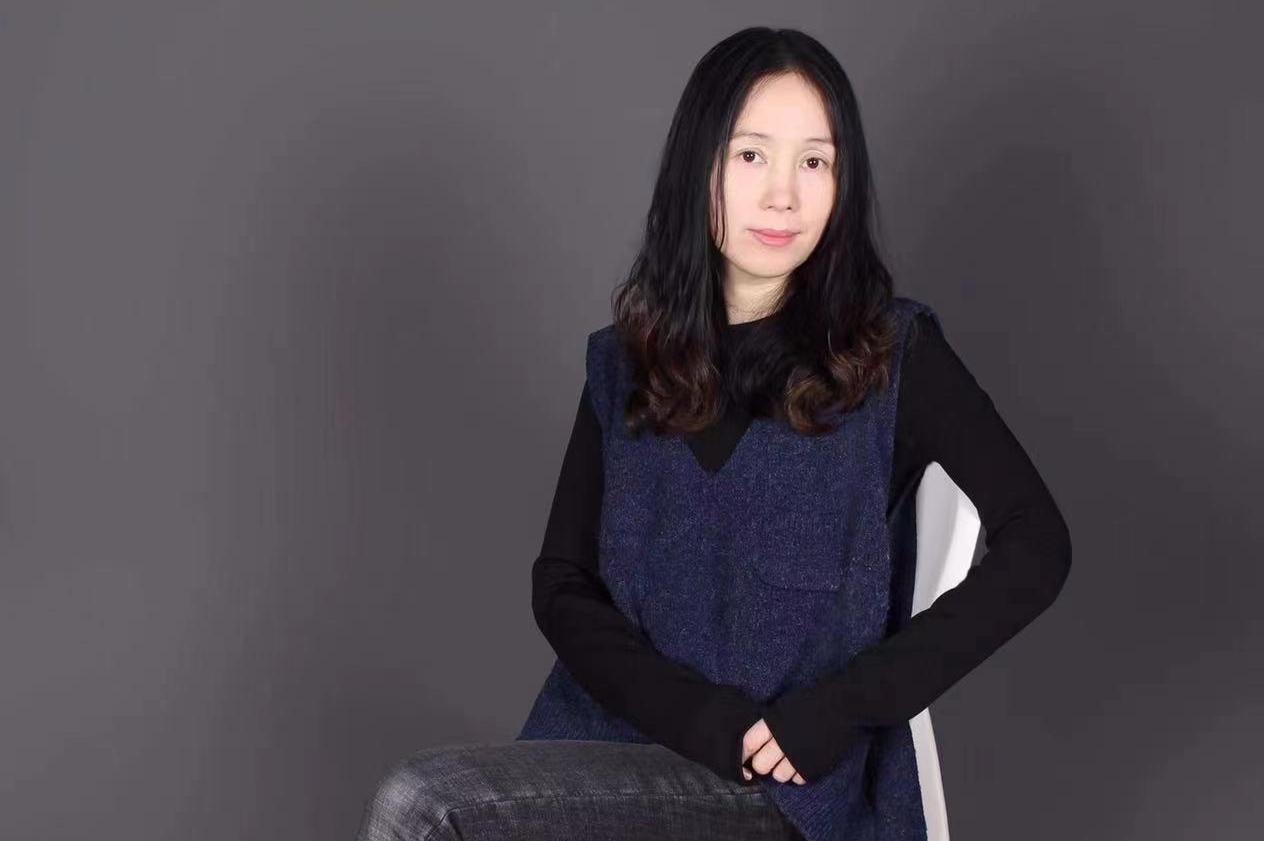

如今,贵屿朥饼已成为广东省级非物质文化遗产项目,传承至今已有十四代。记者近日专访糕点制作技艺(贵屿朥饼制作技艺)省级非遗传承人、薛源合贵屿朥饼第十三代传承人薛汉伟,听他讲述朥饼背后的传承故事。

制饼世家,博采众长自成一派

谈到“贵屿朥饼”的历史,就得追溯到明朝嘉靖年间。薛汉伟告诉记者,潮汕地区的传统月饼有自己的特色,因无论是饼皮还是馅料的制作都要加入猪油,用潮汕话发音称“朥”,故称之为朥饼。作为薛源合饼店的第十三代传人,薛汉伟说,制饼技艺继承古代中原移民、闽南人家的民间小吃制作技艺,结合宫廷美食的制作技艺,博采众长,自成一派。目前,薛汉伟的两个儿子也学会了这门技艺,成为薛家第十四代传承人。

“回想起童年时光,满屋都是饼香。饿了就随手拿上一块吞嚼,满口酥脆,唇齿留香。”薛汉伟向记者讲述贵屿朥饼的传承故事。当年,薛汉伟的祖先薛居森迁居到潮阳贵屿,创立了“薛源合”字号,制作经营朥饼。“到了清末,薛源合传到了我的祖父薛克清手中,祖父善于经营,还把朥饼生意做到了马来西亚、泰国等东南亚国家。”薛汉伟说,后来,薛源合实行公私合营,直到改革开放后,薛源合贵屿朥饼才恢复自家铺号独立经营。

出身制饼世家,薛汉伟从小耳濡目染,对制作工艺更是耳熟能详。“我一出生就在饼铺,别人小时候玩泥沙,我就玩面粉,别人小时候丢沙包,我就丢面团,我就是在面粉堆、饼堆里长大的孩子。”薛汉伟说,在父亲的倾心传授下,他逐渐掌握了这门技艺的精髓,20世纪80年代初,他在贵屿镇开起了薛源合正铺伟记朥饼店。

工艺考究,最难掌握是饼皮

在贵屿镇北林村,薛汉伟制作的朥饼不仅备受周围居民的喜欢,甚至有很多人驱车前来购买,他的手工作坊一年四季都生产朥饼。不少前来购买的市民表示,只要咬一口薛家的朥饼,就能从中品到往昔的味道,唤起浓浓的乡愁。

贵屿朥饼总能唤起浓浓的乡愁。(来源:汕头日报)

小小的朥饼为何有这么大的魅力?原来,薛家历代经营者一直选用上等用料,且有严格的配方比例。根据季节变化、空气的干湿度采用不同的比例配方,确保制成的朥饼皮薄,吃起来口感清香。

“在选材上,力求精益求精,像冬瓜丁要选绵湖产的,芝麻也要特级的,葱油朥这些白肉必须是黑猪的。”薛汉伟说,饼皮的制作最讲究也最难掌握。只见他往器皿中先后倒入猪油、面粉和水,充分搅拌后,用手捏了一小块往手心按压,饼皮一下子做好了。整个过程纯手工制作,看似简单,却蕴藏着外人难懂的技巧,薛汉伟坦言,技艺的传承主要靠口传心授,没有文字记载,非三年五载难以掌握其精湛技艺。

创新品种,老味道注入新元素

贵屿朥饼色香味美,外观色泽金黄,形如明月,食之不腻,齿颊留香。“以前海外华侨回乡探亲时,不仅喜欢吃贵屿朥饼,还会买些带回去,赠送给亲朋好友。”薛汉伟表示,在许多潮汕人心里,贵屿朥饼早已不是一块糕点那么简单,而是一种沉淀在时光深处的味道。

逢年过节时,贵屿朥饼生意格外红火,工人们日夜加班,店内人头攒动。薛汉伟说,经常一炉朥饼出来,排在前面的几个人就全买了。

近年来,薛汉伟在坚守老味道的基础上,不断开发新品,使朥饼从原来的三个品种发展到芋泥朥饼、淮山朥饼、红豆朥饼、柚皮饼等十多个品种。他说,研发创新不仅丰富了食客的味蕾,带来更健康的消费体验,更是在新时代中对非物质文化遗产的保护和继承。

在薛汉伟看来,老味道包含着对饮食文化的崇敬和对美好生活的期许,当初做朥饼是为了养活一家人,如今已成为他生命里不可或缺的一部分。作为非遗传承人,他将坚守传统文化,让醇香的朥饼代代相传。

返回顶部

返回顶部

d15ce6de-42ad-4e4b-961c-adf98dc341dc.jpg)