返回顶部

返回顶部

海滨之城宜居宜业 珠澳合作走深走实

珠海大剧院 羊城晚报记者 郑达 摄

珠海十年来经济发展动能日益增强,居民幸福指数不断提升

跨越

人均GDP位居全国、全省前列,47家企业进入广东省制造业500强企业,在全省率先实现城乡社区养老服务设施全覆盖……翻开珠海十年来的经济社会发展成绩单,一组组数据让人瞩目。

这些数据,是珠海十年来持续深化改革开放、经济发展不断提质的最好印证。党的十八大以来,珠海牢记嘱托、感恩奋进,经济发展动能日益增强,城乡面貌日新月异,民生福祉显著改善,居民幸福指数不断提升。当前的珠海,正昂首阔步奋进新时代,努力创造新的辉煌。

去年,青茂口岸开通,内地与澳门居民的往来更加便利 通讯员供图

培育新兴产业集群,增强创新驱动力

党的十八大以来,珠海持续推进创新驱动发展,加快构建现代产业体系,经济发展一路劈波斩浪,显现出强大的韧劲和活力。2021年,珠海地区生产总值达3881.75亿元,全省排名升至第6位,国家高新技术企业总数超过2100家。

十年来,珠海持续把发展经济着力点放在实体经济上,以新的竞争优势加快培育新兴产业集群。规模以上工业总产值由2012年的3035.45亿元增加到2021年的5200.81亿元,规模以上工业增加值由2012年的644.84亿元增加到2021年的1339.37亿元。生物医药产业集群入选国家战略性新兴产业集群发展工程,格力电器2019年首次入选世界500强企业,华发集团、纳思达进入中国500强企业,47家企业进入广东省制造业500强企业。

珠海还积极吸引承接港澳优质服务业,提升旅游、会展、金融等产业发展水平,现代服务业发展迸发新活力。长隆国际海洋度假区累计接待游客超过8000万人次,狮门娱乐天地和国家地理探险家中心、新长隆剧院、横琴紫檀博物馆、星奇塔无动力乐园等文旅项目“串珠成链”。

珠海的现代农业也呈现“多园驱动、特色引领”的发展格局。珠海持续深入推进农业供给侧结构性改革,现代农业发展呈现新格局。出台《珠海市现代农业产业园创建工作方案》等政策措施,创建斗门区白蕉海鲈、休闲农业和金湾区黄鳍鲷、特色水果园艺作物等4个现代农业产业园,累计培育49个农业类省级名牌产品、10个“二品一标”农产品,市级以上农业龙头企业41家、农民合作社297家。涌现出斗门白蕉海鲈、金湾黄鳍鲷等一批特色镇村,5个村获评首批省级“一村一品、一镇一业”专业村。

今年以来,珠海全市上下全面打好产业发展攻坚战,加快构建具有珠海特色的现代产业体系。在香洲区,“人才回归、创新回归、产业回归”正作为主要发力点,推动香洲当好经济社会发展的“火车头”和“主引擎”;在斗门区,“大产业、大城市、大交通”发展格局正加快构建,制造业持续发展壮大,一流产业园区相继涌现;在高新区,“4+3”招商新格局已经构建,企业总部用房政策、1元创业政策也频频出台;在金湾区,“5+2+N”现代产业体系也正在加快形成,成为金湾发展的强大驱动力。

居民共享发展红利,幸福感不断提升

十年来,珠海始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,聚焦民生实事,增进市民福祉,市民幸福感、获得感和安全感不断提升,多次获评中国最具幸福感城市。

据统计,2021年珠海人均GDP达15.79万元,位居全国、全省前列。养老保险、医疗保险基本实现全覆盖,率先实现全体市民医保一体化、城乡居民和职工医保待遇均等化,创新实施“大爱无疆”附加补充医疗保险项目,新增多所公办幼儿园、中小学校,建成一批高水平学校,12年免费教育惠及全市居民。

珠海还入选全国首批健康城市建设示范市,在全省率先实现城乡社区养老服务设施全覆盖,建成24个镇(街)居家社区养老综合服务中心、306个村(社区)居家养老站和168个长者饭堂。

同时,珠海坚定不移走绿色发展之路,始终践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,全力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”,持续推动生态文明改革创新,先后获得首批“国家生态文明建设示范市”“国家水生态文明城市”“国家森林城市”等荣誉称号。

数据显示,珠海2021年全年空气质量优良天数达347天,继续保持在全国重点城市前列;5个国考断面水质持续100%优良,黑臭水体全面消除黑臭,保持长治久清。实现100%城镇生活垃圾无害化处理和固体废物自主处理,城市污水处理率达96.8%,森林覆盖率达32.2%。珠海城市景观绿化、道路升级成效显著,已建成各类公园逾700个,建成香山湖公园、海天公园等一批高标准高质量市民休闲活动场所,分批推进道路路面“白加黑”改造及美化工程,美化了市容市貌、提升了城市功能品质。

数看发展

●10年间,珠海地区生产总值从2012年的1503.81亿元增加到2021年的3881.75亿元,人均GDP从9.55万元提高到15.79万元,常住人口从158.2万人增加到246.67万人,一般公共预算支出从212.15亿元增加到786.66亿元,城镇居民人均可支配收入从2012年的32978元增加到2021年的64234元。

●2021年,珠海全市规模以上企业实现工业总产值达5200.81亿元,比上年增长9.8%。今年一季度,珠海全市规模以上工业增加值达351.86亿元,同比增长9.8%,增速在珠三角排名第3;完成工业投资99.05亿元,同比增长45.2%,增速在珠三角排名第4。

●2021年,横琴粤澳深度合作区地区生产总值完成454.63亿元,同比增长8.5%;一般公共预算收入完成108.68亿元,首次突破百亿元大关。横琴合作区管理机构揭牌运作至今年3月底,新增商事主体2690户,其中新增澳资企业365户;澳门居民累计办理居住证8906人、购置各类物业9125套,逾7.4万人次澳门居民在横琴就医。

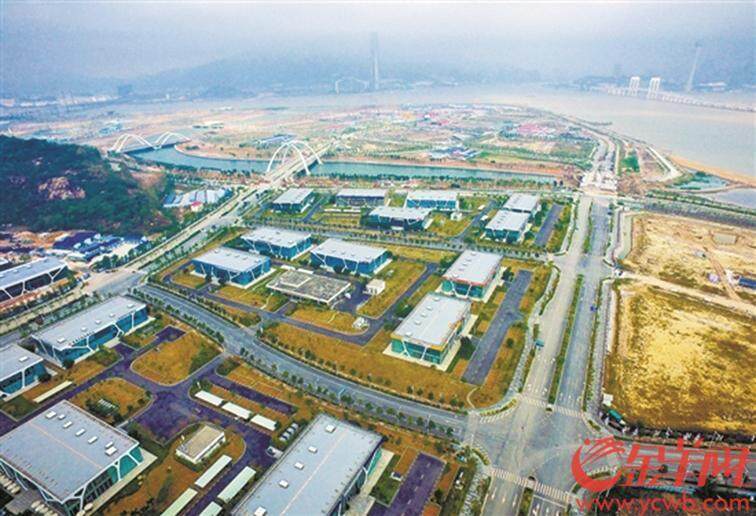

从荒岛到粤澳深度合作区 横琴十年巨变勇当探路兵

如今的横琴 通讯员供图

变迁

横琴,地处珠海南端,与澳门仅一水一桥之隔,是促进澳门经济适度多元发展的重大平台。横琴的每一步发展,都倾注了习近平总书记的深情关怀和殷切期望。

十年来,横琴从曾经的“蕉林绿野、农庄寥落”的荒岛,变成如今面貌一新的现代化城区,目前正肩负着新的使命,努力成为丰富“一国两制”实践的新示范、粤港澳大湾区建设的新高地。“横琴的变化实在太大了,基础设施越来越完善,城市环境也越来越美。”在珠海发展的澳门居民赵宝娟说。

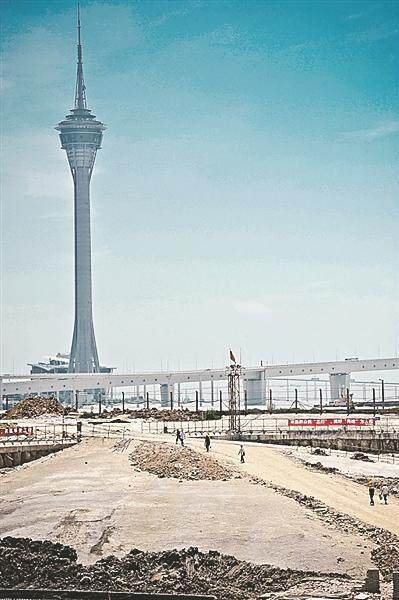

2017年的横琴 羊城晚报记者 何奔 摄

制度衔接创新不断

2012年,横琴第一个现代化安置房小区横琴新家园竣工,村民们从各处生活不便的村落搬进了现代化的住宅区;2014年,珠海长隆国际海洋度假区正式开业,成为横琴旅游产业的品牌;2015年,与澳门一河之隔的“横琴·澳门青年创业谷”正式启动投入运营……一座充满活力的现代化新城在横琴大地上跃然而起。

横琴坚持大胆闯、大胆试、自主改,充分发挥粤港澳大湾区重点平台作用,紧紧围绕粤澳两地产业协同、市场监管、专业服务等领域存在的瓶颈问题,聚焦规则衔接、机制对接,在服务澳门、优化营商环境上不断创新发展。

珠海原妙医学科技股份有限公司是由澳门投资者投资设立的企业。该公司监事吴焕裕表示:“我们公司成立之初需要递交各种材料,要两头跑,如果涉及到资料修改,时间耗费就更长。现在新举措推出后,我们只需在横琴的窗口提交相关申请,就有专门的工作人员帮我们去跑腿、递交材料,很便利。”

去年,横琴粤澳深度合作区成立后,横琴发展再次加速提质。今年以来,财政部、国家税务总局先后出台关于横琴粤澳深度合作区个人所得税优惠政策、企业所得税优惠政策。“合作区成立以来开局良好,接下来将积极推动各项政策加快落地,推动横琴加快发展和蝶变。”横琴粤澳深度合作区执委会主任李伟农如是说。

2012年,横琴十字门中央商务区建设工地 陈文笔 摄

琴澳民生深度融合

近年来,随着琴澳生活圈的融合程度不断提高,澳门上班、横琴居住已成为越来越多人的生活方式,澳门居民陈淑兰便是其中之一。

陈淑兰从横琴开车去上班,半小时即可到达在澳门的工作单位。下班后开车回到横琴,她会约上三五好友去健身、娱乐。“在横琴生活越来越方便。”陈淑兰说。

“我申请了单牌车进出横琴,从澳门上班的地方过来横琴仅需半个小时。”利用周末时间,到珠海市人民医院横琴医院接种疫苗的澳门居民范先生表示,“我在横琴生活,还办了珠海的医保卡,生活就医非常方便。”据珠海市人民医院横琴医院提供的数据显示,去年该院就诊患者中,澳门居民约占四分之一。

为便利琴澳两地人员往来,横琴从2019年3月1日起开通琴澳首条跨境通勤专线,每天24个班次往返澳门、横琴,有效解决了在横琴发展的澳门企业和澳门居民往返琴澳两地的日常通行需求。去年7月9日,横琴新区管委会联合中资(澳门)职业介绍所协会增设“横琴—澳门跨境通勤专线(C线)”,进一步优化琴澳跨境通勤。

在横琴,各项配套公共服务渐趋完善。如今,横琴有11所办学机构,新增各类学位近5000个;琴澳医疗卫生培训基地已经启用,广州医科大学附属第一医院横琴医院正加快建设;“澳门新街坊”项目建设如火如荼,琴澳亲子活动中心、澳门妇女联合总会广东办事处、“南粤家政”基层服务示范站已经揭牌运作。

此外,横琴出台多项政策措施,为港澳青年提供资金扶持与服务保障,支持和鼓励澳门青年在横琴创新创业。截至今年3月,横琴合作区登记就业的澳门居民数为582人,同比增长74.77%;澳门青年创业谷、国际科创中心等创新创业基地累计孵化港澳企业525个,其中,澳门项目485个。

十年来,横琴坚守促进澳门经济适度多元发展初心,持续促进琴澳社会民生深度融合,畅通国内大循环关键点和国内国际双循环战略接驳点,正以更大作为服务和融入新发展格局。

珠海香洲区政协委员禹华超:

我亲眼见证了珠海的“变”与“新”

成长

20多年前,背上行囊从重庆来到珠海,禹华超开始在珠海安家立业。“如今的我,早已在珠海这座城市中找到了‘此心安处是吾乡’的归属感。”禹华超说。

禹华超是珠海香洲区政协委员,对珠海这座城市的“变”与“新”感受深刻,特别是近十年来的建设变化。

珠海之变:

城市发展越来越协调

“从一座边陲小渔村,变成了如今的海滨大花园。”禹华超说,他看到很多有关珠海的介绍都是从这句话开始的,这生动地说明了珠海城市面貌发生了翻天覆地的变化。而他感触最深的是,近十年来珠海飞速发展的成果随处可见,“2012年12月31日广珠城轨正好全线通车,所以我对10年这个时间印象深刻”。

“近年来,珠海城市西拓、工业西进,不仅加快了西部地区城市化进程的步伐,而且也让珠海西部地区的群众享受到了均等化的公共服务,产、城、园得到进一步融合发展;珠海大剧院和城市会客厅、香山湖公园、城市阳台的先后建成给市民提供了更多休闲、健身的场所,无论是居住环境还是公共环境都有了很大改善,让这座城市变得更加宜居;世纪工程港珠澳大桥一桥连三地,让‘天堑变通途’,彰显了国之重器和中国实力。”禹华超表示,他觉得珠海的城市发展越来越协调。

曾在小学任教的禹华超,最关心的还是珠海的教育发展。“十年来,珠海在教育方面的投入连年增长,教育体制机制改革不断深入,教育教学质量明显提升,教育惠民能力明显增强。”禹华超提到,珠海教育在短短的十年间实现了从“有书读”向“读好书”、从“适应型教育”向“满足型教育”、从城乡义务教育不均衡发展向均衡发展、从数量扩张型教育向质量提高型教育的转变,逐渐形成与粤港澳大湾区创新高地、珠江口西岸核心城市相匹配的高水平、有特色、开放式的教育新格局。

珠海之新:

生活环境进一步改善

“青春之城每天都有可喜的新变化。”禹华超说,珠海近年来大力实施老旧小区改造,进一步改善了居民生活环境,提升了广大市民的幸福感和获得感。

当前,珠海全市上下正在紧紧围绕“产业第一、交通提升、城市跨越、民生为要”的工作总抓手,掀起推动产业大发展的热潮,禹华超现在所在的企业也投身于此。

“到企业工作以后,我对珠海政府在优企惠企方面推出的举措感受更深。这些举措打破传统‘办事进政府、申请面对面’的束缚,将数字化技术应用到政务服务领域,变‘对上负责、被动服务’为‘对下负责、主动服务’,将事项申请、事项办理由线下转移到线上,让很多企业感受到‘秒申’‘秒办’带来的便利。”禹华超说。

作为珠海香洲区九届和十届的政协委员,禹华超还积极参政履职、议政建言,为珠海经济和社会发展贡献个人力量。在担任政协委员期间,他共提交政协大会提案建议40多篇、立案及转意见30多篇。

禹华超说:“来到珠海,我们都是追梦人。对于每个追梦人来说,梦想既是头顶的璀璨星空,也是脚下坚实的土地。如今的珠海经济特区已经完美蝶变,有着属于它独特的魅力以及独有的城市发展模式。未来,值得我们共同期待。”

返回顶部

返回顶部

7ce5149d-c1cf-45a0-a71c-67a8a642a366.jpg)

1ac1b2a5-e4f3-45d5-a098-c644053aa408.jpg)

95ee66e4-18ac-437b-939a-19cdbb037364.jpg)

8a1767ba-e8a4-4c8f-94c9-92983546ac46.jpg)

e6496590-8ecb-4f5e-b799-a168d35ed524.jpg)

dcae7cd0-0fff-4b0c-aa21-e3d89405b77d.jpg)