返回顶部

返回顶部

色丝绣艳丨到镇海楼邂逅广绣织品里的花鸟虫鱼

文/羊城晚报全媒体记者 黄宙辉 通讯员 李沛琦

图/羊城晚报全媒体记者 贺全胜 邓勃

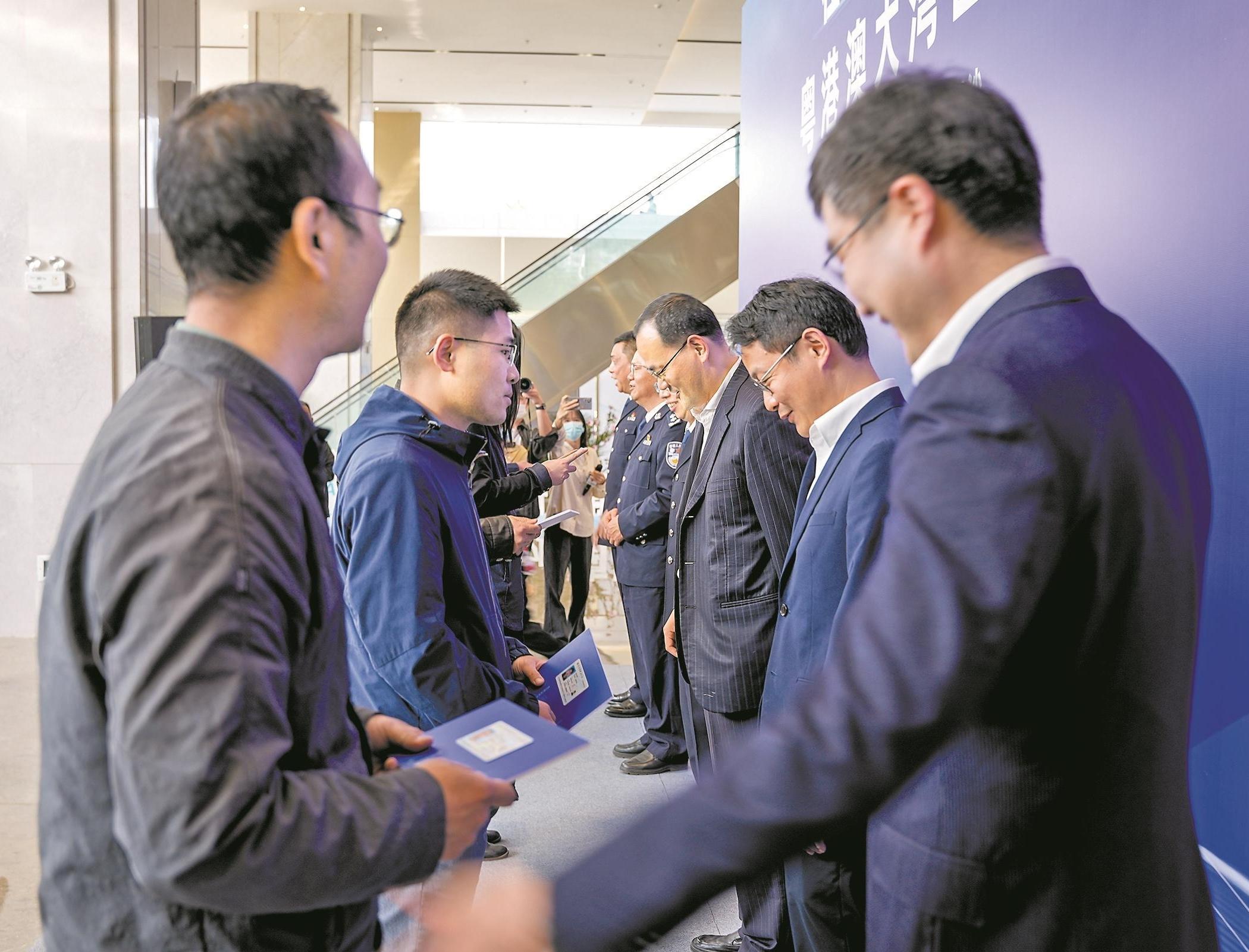

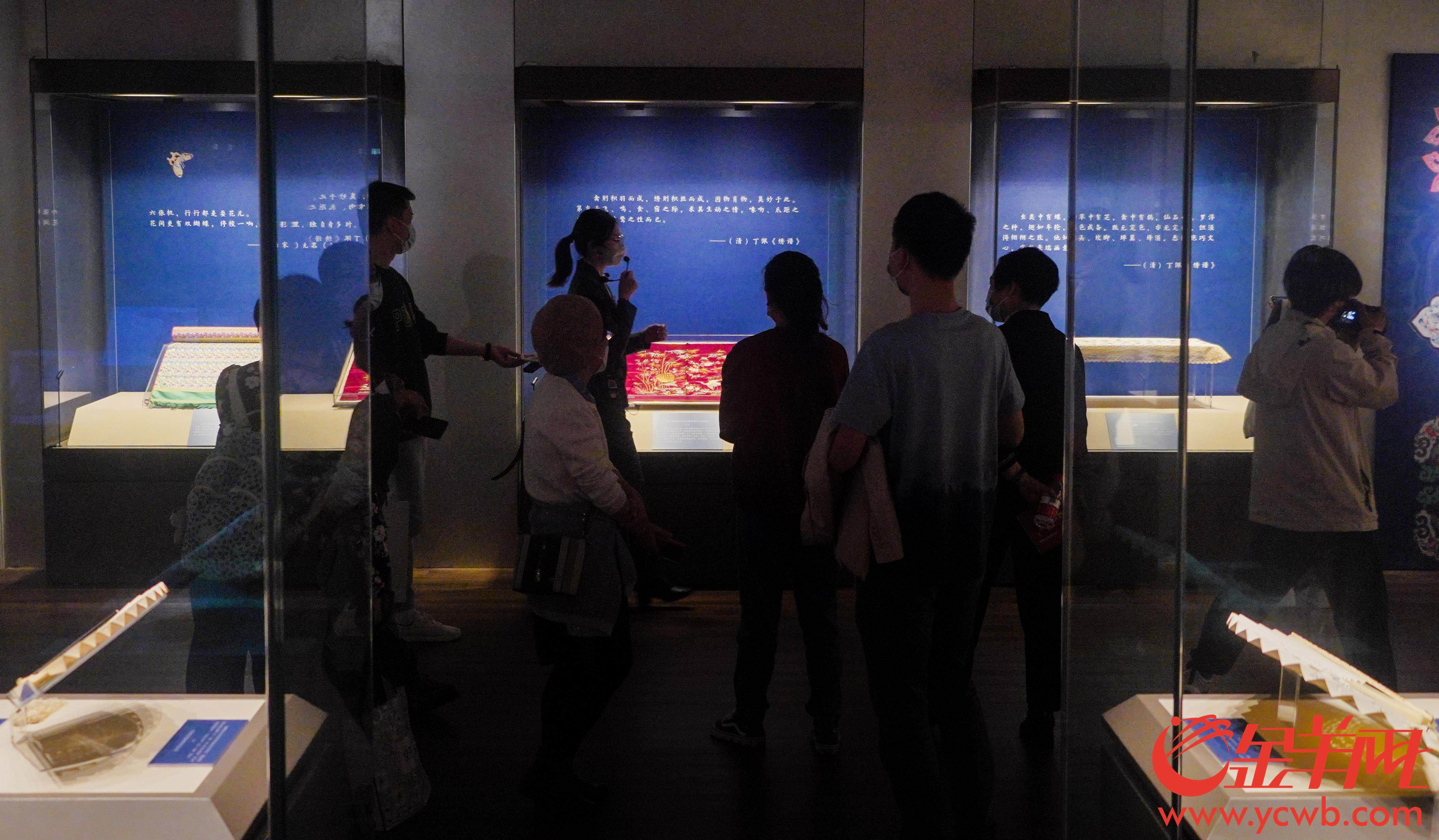

2月24日,由广州博物馆(以下简称“广博”)主办的原创展览“色丝绣艳——广州博物馆藏花鸟织绣展”在镇海楼展区专题展厅展出。展出的68件(套)精美文物里,历经100年以上的花鸟虫鱼仍栩栩如生,展示着绣工们高超的手艺。

广博副馆长朱晓秋介绍,自20世纪60年代至今,通过出土挖掘、调拨移交、征集购买、接受捐赠等途径,该馆现有织绣类藏品已初具规模,达2000余件,其中大部分为广绣织品。本次展出的文物,承载着广博人对于整理与研究织绣类藏品的心血,展现了广博馆藏服饰织绣的工艺特色与风格。

花鸟不仅是历代文人墨客喜爱吟咏的题材,也是人们装点衣饰的重要纹样。明清时期,是我国织绣工艺发展的鼎盛期,绣工们以精巧的构思、纯熟的技艺、多变的针法,运丝如笔,将大自然中生机盎然的飞鸟禽虫与色彩妍丽的花草树木绣入衣饰,制作出神韵灵动、托物寓兴、工艺卓越的织绣品。

本次展览分为“神形毕肖”“传神取义”“多元重塑”三部分,展现明代至民国时期我国织绣技艺之妙、寓意之吉以及时代变迁中不断与时俱进、开拓创新的工匠精神。展出红木雕八仙框白缎地绣花鸟纹挂屏(清代)、绿色花蝶纹广缎(清代)、白绸地白线绣花卉纹披肩(清末民初)、锦鸡补子(清代)等精美藏品。

配合本次展览,广博在展厅互动区设置还原了19世纪广州外销绸缎衣衫铺,让观众沉浸式体验广州的商业文化。展览期间,广博将推出多项宣教活动:开展非遗课程“指尖经纬人间锦绣”,带领观众体会夺造物之天工的织绣艺术之美,以及古人的设计与巧思;邀请重量级非遗传承人郑乃谦到馆举办文化沙龙,分享如何将科技元素融入广绣工艺,让非遗文化“活”起来。

【精品文物】

一、红木雕八仙框白缎地绣花鸟纹挂屏(清代)

这四幅挂屏均为白缎地设色织绣,题材分别是“禄寿同春”“丹凤朝阳”“孔雀开屏”“锦上添花”。“禄寿同春”屏左下角绣“广东”“彩元绣庄”款。清代时期,彩元绣庄老铺及分铺位于当时广州城南繁华的双门大街、双门底一带,主营贡品和各省官服及相关配饰。这套挂屏曾入贡清宫,1960年代由故宫博物院拨交广州博物馆收藏。

二、绿色花蝶纹广缎(清代)

清代广州丝织业发达,广缎质密而匀,其色鲜艳,光泽柔顺,皱折易直。这匹广缎用白、绿、红、黄、紫等色织成花蝶,花蝶纹饰虽小巧细碎,但构图严谨繁密,配色明艳,蝴蝶穿梭于百花之间,繁而不乱,富有活泼流动之感,呈现出一派热烈欢快的气氛,具有浓郁的岭南风格。

三、白绸地白线绣花卉纹披肩(清末民初)

这件披肩以单一白色丝线绣制,主纹饰是由佩斯利纹饰组成的大西洋花卉,纹饰四角对称,采用咬针、铺针、扭针等针法表现花卉的饱满绽放与花枝的舒卷自如。外围以相同针法绣缠枝花卉纹一周。披肩周边缀以米白色网格纹长流苏。制作时间约为1860至1870年左右,此类单色白绸地披肩通常为西班牙人定制的新娘嫁妆,有时也会在其上绣制家族纹章。

四、锦鸡补子(清代)

这件补子上部织五彩祥云及红日;下部为海水江崖纹;中间饰一只展翅欲飞的锦鸡独立于海中礁石之上,抬头遥望红日;边框饰蝙蝠纹及团寿纹,有吉祥、富责、长寿的系征。锦鸡补子为清代二品文官补子。《大清会典》规定,清代文官用“飞禽”图案、武官用“走兽”图案缀于补服前后。

五、黑缎地打子绣团花婴戏图女褂(民国)

这件女褂小圆立领,对襟,黑缎画上打子绣团花婴戏图,间饰牡丹、月季、菊花、桃花、宝瓶、双鱼、福庆如意纹等吉祥纹样,有“童子祝寿”“长命百岁”的吉样富意。领口、袖口及下襟缘饰白缎地打子绣佛手、桃实纹衣边,也有祝颂“长寿”之意。

返回顶部

返回顶部

f640d6fe-fec6-411d-acd4-5f04445865b1.jpg)