羊城晚报每周日推出“七杯茶”专版,特约海内外六位不同领域的专家学者撰写专栏文章。此外,还有面向广大读者征稿的“随手拍”专栏。本期主题:新年来了。

文章虽短小,七杯茶有韵。请诸位慢慢品——

· 有感于思 ·

文/阎晶明 [中国作家协会副主席]

去期待,去付出,去享受

阳历新年属于工作,属于社会;农历新年属于生活,属于家庭。这两个节日总是相距那么多天,前者在预告后者即将到来,后者在暗示前者已经开启。等把这两个节日都过完,恍惚间发现,小半年就要过去,一切安排都还没有开始实施。

我们总在感叹,生活节奏太快了,来不及享受,来不及思考,甚至来不及把要做的事好好做一遍。要努力让自己慢下来,甚至难免会遥想,古人,咱们中国的古人,他们是不是只过春节?如果这样,他们的紧迫感自然就没有今人这么强吧。立了春,从除夕到十五再到二月二,也不出门,就在家把春节好好过完,上一年才结束,下一年也才开启。一年好漫长,年也过得长。那一定是一种大大不同的心理感受吧。

站在2024年的岁末回望,过去的一年十分短暂,好像所有需要做的事情都是从5月才开始动手,到了10月可就又该总结了。新年来了,简直像一匹狼在身后追撵着,让人奔跑不停,难得喘息。初春就为一本新书忙碌,商量书名,讨论封面,校对文字,直至盛夏终于见到了《同怀:鲁迅与中国共产党人》;刚刚立秋,各种催稿信息接续而来,原来认为可以从容完成的任务,眼看年底了却仍然未能开启。好在岁末又见到一本新书《关切》,这是过去十年个人文学评论的结集,翻看目录,倒还让人能觉出一点时间的长度。

没有空闲享受这些看上去也还值得欣慰的成绩。还有书稿合同需要兑现,编辑都等不及了。也还有专栏文章需要定期提交,还有那么多邀约、召唤。生活,必须要认真过好的生活,还有那么多值得去期待,去付出,去享受。

朋友,你是否也有这样的一种感觉,一年里差不多将近半年,都会有一个声音在提示、在警醒、在召唤,甚至是一边指点一边大笑着对你大喊:新年来了。

· 夕花朝拾 ·

文/杨早 [中国社科院文学所研究员]

“重读八十年代”

有位研究生对于“哪个年代你最难理解”的回答我印象最深:80、90年代。本来以为是“十七年”,仔细想想,十七年的逻辑是明晰的,正面反面而已。反而上世纪80、90年代,有着无穷可能性,反而不好理解。

认为亲身经历的,更糟,因为80年代作为起点,信息非常的多,身处内陆或沿海,所得信息天差地远。中国太大了,发展极不均衡,我们现在看到的80年代记忆,往往是内陆的拼盘。所以,要得到全方位的印象,可能要从当年的报刊上找。

报纸就用1984年的《人民日报》吧,易得。而且1984年的《人民日报》还不像现在这样,每天三万多字,无远弗届地传递各种政治、经济、社会大大小小的事情。读一天的报纸并非等闲,我找了几位小伙伴,每人抄一个月报纸,发在“假装活在1984”公众号上,力求还原当日的氛围。

光有报纸不行,《文化与生活》《青年一代》《海外博览》等等杂志成为补充。特别是它们与小说、电影的互动,大有宝藏可挖。王安忆十年后的获奖小说《长恨歌》最早就源自《文化与生活》的《“上海小姐”之死》,《雅马哈鱼档》则配合当时广州“买鱼难”、全国“就业难”的状况谱写时代之痛,《血,总是热的》要胡耀邦的亲笔批示才能在全国上映……这些在当下均不可想象,其实是因为小说、电影还是介入现实的一种手段,在当时发挥着难以估量的作用。

靠着这些,我总算建立了对于80年代的些许皮肤感受,也开始厘清80年代的逻辑。明年,我可能会转战1995,也可能继续在80年代浮沉。但不管如何,这套方法是有效的。它将成为我“重读八十年代”的一种方式。

· 拒绝流行 ·

文/曹林 [华中科技大学新传学院教授]

不写与时代无关的文字

2024年的阅读,有两次受到的触动特别大,一次是读北大历史系教授罗新的访谈,他说,本来自己做民族史研究还挺得意的,但在一次同学之间的讨论当中,那些观念让他发现自己的工作都白做了。从那个时候起,他下了决心,不再写跟时代无关的东西,不再写为学术而学术的东西。另一次是读法律学者赵宏的文章,她谈到了类似的意思,相比构筑起恢宏的语词体系,我们的工作更应该是努力让法律配得起普通人的信任。学者的想象力和创造力不能都只用于攻击那些也许和现实并无太多瓜葛的艰深理论。

其实,2023年的前半段,我一直在挣扎,想放弃时事评论的写作,觉得每天关注那些热点,热衷写时评,影响了学术研究。一,那些文字分散精力,对考核毫无用处;二,时评的个案思维与快思快写快传的特点,与学术写作所需要的抽象度、理论化、方法性格格不入,很容易拖学术思维的后腿;三,学术需要一种“两耳不闻窗外事,动手动脚找材料”的象牙塔专注,控制输出,用材料和文献“垒学术的高坝”,而时评必须要保持一种每天接受新信息的敏锐触角,不断输入和输出。

这些学者在公共写作上的坚持,坚定了我“将时评进行到底”的决心。承蒙信赖,我所被读者看得起的,不就是那些时评文字吗?如果丢掉那些文字,我拿什么与读者去连接呢?我不喜欢自己的文字印出来,只是年终用来填“考核任务表”,其实根本没人关心你写了什么,同行在群里给你点赞,只是羡慕你“又发了一篇C刊”。作为一名老师,2024年最有成就感的事,当自己某篇文章起到了推动社会进步的效果,受到读者刷屏转发时,学生在评论区自豪地说,这是我老师写的!

人文学科之所以受到鄙视,不是公众没有看到其“给这个世界提精神”“为我们人生找意义”的重要功能,而是它背叛了“人”与“文”,困进了“学科化和学院化”这个系统,使其应有的社会有机性和社会实践功能不断萎缩,变成一堆“与时代无关”的行话黑话,甚至沦为话语腐败。如果说,文学是让人有保持流泪的能力,那么,评论,则是让人有保持不平则鸣的能力。这也是我在刚出版的新书《时评中国5:用批判性思维阻断庸常》所努力表达的!2025年,继续!

· 有稽之谈 ·

文/谭天 [暨南大学新闻传播学院教授]

变身文旅专家

我酷爱旅行,2018年我开设自媒体账号“东行漫记”,由此从旅游达人变身旅游博主。

但我并不是单纯地写写游记,拍拍美景,而是真实记录旅行中的所见所闻,还就旅游业存在的问题发表自己的看法,一些建言献策还引起有关部门关注并被他们采纳,如《没有了油菜花的婺源还值得去吗?体验后我给文旅局支个招》《广西壮族自治区博物馆要成为网红打卡点,还差一个壮服租赁服务》,等等。

2024年5月,我去了位于河南省灵宝市的函谷关。函谷关是战国时秦孝公设立的关卡,是中国历史上建置最早的雄关要塞之一。函谷关不仅是一处重要的军事要塞,还是思想家、哲学家老子著述《道德经》之地、道家文化的发祥地。浏览后我写了一篇推文《三门峡灵宝市:被忽视的函谷关怎样才能打造成国家5A级旅游景区?》,我在文中提出可以通过整合资源、拓展功能、加强创意、丰富内涵等多种办法为函谷关打造5A级景区赋能,还给出一些具体办法和设想。

没想到这篇文章被灵宝市领导看到,他们认为这篇文章颇有见地,遂邀请我去指导函谷关景区建设。于是,我利用暑假再访函谷关。此行考察,通过与当地旅游管理部门进行深度交流,还与当地人和网友展开广泛探讨,最后在此基础上写出《灵宝市函谷关历史文化旅游区考察报告》,为函谷关创建国家5A级景区提出了一套解决方案。

虽说旁观者清,但我并不完全是外行,近年来我与旅游界朋友常有交流,对当今旅游发展趋势也了然,成为半个文旅专家也是水到渠成。

· 昙花的话 ·

文/尤今 [新加坡作家]

两次别具意义的旅程

旅行是我的常年课业,去年我策划了两次别具意义的旅程。

六月份,我们一家三代十多口人,租了一辆面包车,浩浩荡荡地驶向迈仍村。

日胜的先辈来自海南省文昌市,此行就是想让儿孙看看先祖的来处。昔日的迈仍村,贫穷落后,祖居更是简陋不堪。记得30多年前稚龄孩子初抵村庄踩到猪粪,还曾嚎啕大哭。如今日新月异,迈仍村呈现截然不同的面貌,坑坑洼洼的泥路变成了坚实平坦的水泥路;祖居呢,经过后代长时间的集资改建,脱胎换骨——坚固宽敞,有水有电。不曾足履中国的孙辈,都开了眼界。

海南岛之行最大的收获是找到了自“英”字辈至“存”字辈等26代的“字辈谱”。“字辈谱”,犹如胎记,是用以辨识身份的。我们坚持让世世代代的子子孙孙以“字辈谱”取名,让他们终生铭记,不论身处天涯海角的哪一个角落,也不管是置身于东方世界或西方世界,他们必须谨记,他们永生永世都是海南人。

十一月份,一行13人回返我的出生地怡保,重访外祖父的老宅。

老宅已经易手,然而,保持原貌,不曾改建;最为难得的是,屋主还保留着外祖父当年用过的大书橱。在日据时期,当日本人挨家挨户搜捕知识分子时,外祖父把书橱内所有的书籍付之一炬,烧了几天几夜。如今,看着这个空空的书橱,还能强烈地感受到它当年所受的耻辱。

如今,儿孙们在国泰民安的山城怡保享受美景和美食,对于先辈所曾遭受的国难与磨难,不敢或忘。

蛇年将到,衷心希望烽火不再,大家能心无挂碍地游走四方,自我教育。

· 不知不觉 ·

文/钟红明 [上海《收获》杂志执行主编]

祝平安喜乐

一年又一年,时间的流速有时候快,有时候慢,有一些年份盛满情感和记忆,原本以为一辈子都不会忘记,但不知从哪一刻开始,竟然模糊。

2024年秋天,在异地温煦的阳光下,我坐在一座廊桥上。寂静无人,斑斓的叶子被阳光照得透明,忽然想起多年前一位挚爱的朋友离去,那一天大雨滂沱,被淋透的我狂奔回家,沿着电话线传来的噩耗,让我难以置信。秋阳下,想起这位生命中途遽然消逝的朋友,埋伏了这么久的隐痛还是让我感觉近乎窒息;想起曾在患难中见到这位朋友,他站在街边的笑容带给我们的喜悦……好像一直记得一切的细节,但是,我记不起那一天的具体时间了,竟然!

做了四十年的编辑,觉得这个职业一直走在时间的“前面”,比如,2025年还没到,但跟金宇澄老师聊完他最新这部四万多字的艺术随笔,整部大样退厂修改,出蓝图,2025年第1期《收获》就要开始印刷了,2025年第2期《收获》已经发稿了,春卷在元旦后要发稿……

不知什么时候,做“备忘”比写“计划”更多,而眼前的惊涛拍岸和如履薄冰,错过的遗憾,也终将如浮云散开,人的内心其实早已经作出选择。

新年来了,祝平安喜乐,祝一切的一切。

· 随手拍 ·

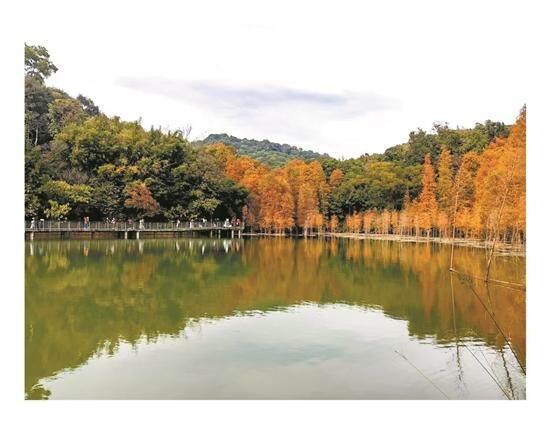

冬至云山 文/郭新国 图/谢洁英

2024年12月21日,农历“冬至”,艳阳高照,广州白云山黄婆洞水库的落羽杉再次染红,市民络绎不绝地踏着围绕水库打造的几百米亲水栈道赏冬、拍照。

随手拍专用邮箱:ycwbwyb@163.com