领奖台很高,十米跳台更高。但对全红婵而言,或许最“重”的,是师兄谢思埸递过来的那个小小的、柔软的生命。

就在广东男团夺冠的欢呼声响彻场馆不久,一个画面在社交媒体上悄然流传,迅速升温。画面里,刚在女团比赛中以“水花消失术”锁定胜局的全红婵,换下了那身熟悉的泳装,穿着队服,正小心翼翼地抱着一个婴孩。那是师兄谢思埸的孩子。

她的手臂,不久前还在空中划出精准的弧线,掌控着自身每一寸肌肉与重力博弈;此刻,却显得有些僵硬,带着一种如临大敌般的郑重。她低头看孩子的眼神,不再是赛场上那种鹰隼般的专注,而是混合着好奇、一点点不知所措,以及藏不住的天然温柔。孩子在她怀里扭动,她调整了一下姿势,脸上绽开的,是那种毫无防备的、属于她这个年纪的、略带憨然的笑容。

这一刻,热搜词条仿佛拥有了温度。“全红婵帮谢思埸带娃”——这短短几个字,像一把温柔的钥匙,打开了公众情感共鸣的闸门。人们看到的,不再只是一个被符号化的“天才运动员”,而是一个在巨大荣誉与关注之下,始终葆有本真色彩的年轻女孩。

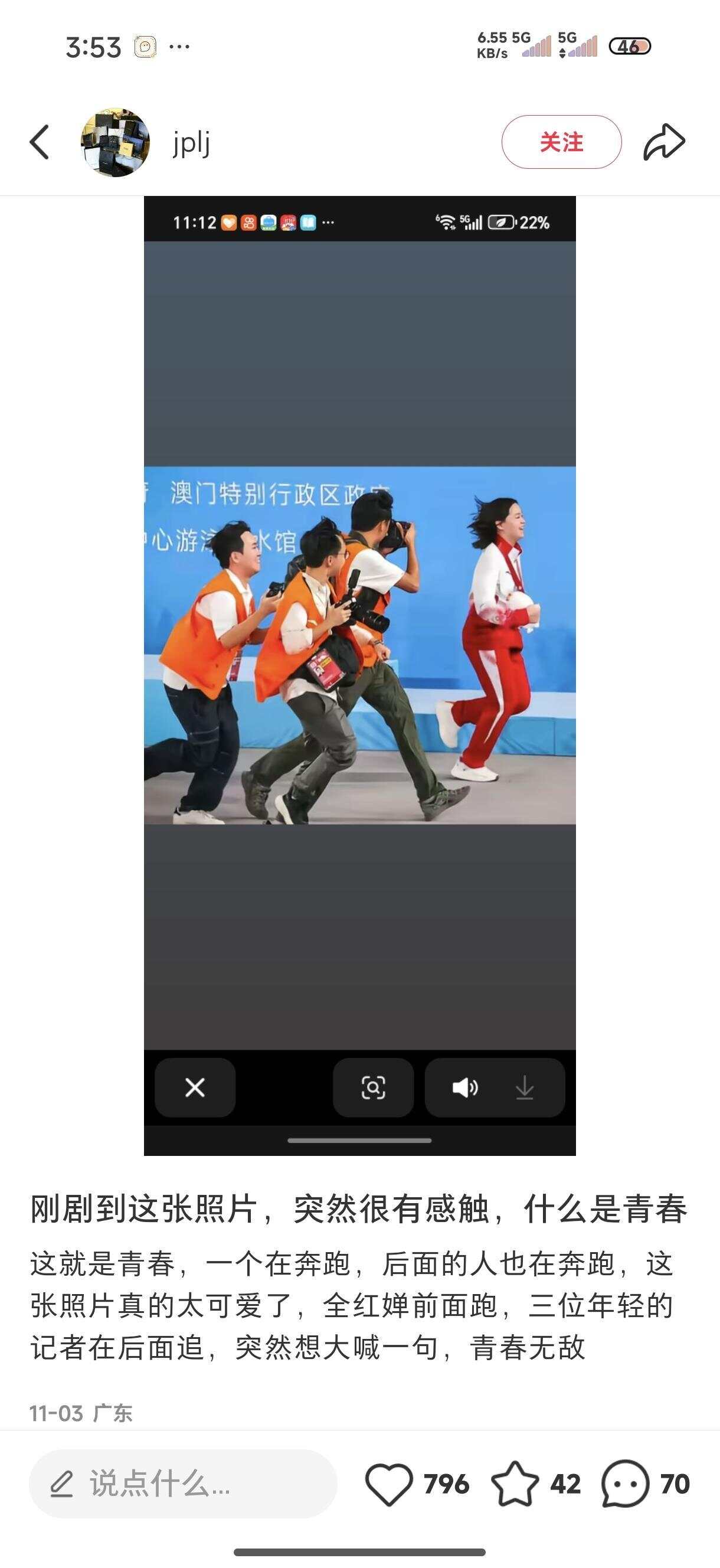

这种本真,在11月2日的女团夺冠夜,已有迹可循。当压力的潮水退去,属于青春的活泼便肆意漫过赛场的每一个角落。有媒体捕捉到这样一个瞬间:全红婵像一只轻盈的鹿在前方奔跑,三位年轻的记者在后面笑着追赶。没有采访的正式,没有追逐新闻的紧迫,那画面里只有纯粹的、流动的欢欣。网友的评论一针见血:“青春无敌。” 那是卸下重担后,生命最原初的活力在闪光。

于是,我们看到了一个如此丰满的全红婵:

A面,是“国家队全红婵”。跳水王者全红婵,她的舞台是十米跳台,背景是庄严的国歌与飘扬的旗帜。她的每一次起跳、翻转、入水,都承载着日复一日技术的千锤百炼和为国争光的使命。那是一种极致的“重”,重若千钧。

B面,是“生活家全红婵”。 邻家小妹全红婵的舞台是热闹的赛场边、是师兄信赖的目光里。她的“任务”是笨拙又真诚地抱好怀里的娃娃,是夺冠后像风一样自由地奔跑。那是一种动人的“轻”,轻如呼吸。

这两种形象并非割裂,它们共同构成了一个真实的、活生生的人。那在跳台上控制水花的手,此刻正学习托起一个新生命的重量;那在赛场上承受巨大压力的肩膀,此刻正以一种更温柔的方式,承担起一份来自团队的信任与亲密。

因何如此为她动容?

或许是因为,在她身上,我们看到了自己。我们每个人不也都在生活中扮演着不同的角色,在“重任”与“轻趣”之间切换吗?全红婵的可爱在于,她切换得如此自然,毫无矫饰。她让我们相信,卓越的成就与质朴的童心可以并存;肩负时代使命与享受凡俗片刻,从来都不矛盾。

她的“首秀夺冠”与“赛场带娃”,看似是两条不相交的平行线,实则共同指向一个核心:无论被赋予多少光环,她内心那片清澈的湖泊,依旧能映照出生活最本真的模样。

这枚额外的、无形的“带娃金牌”,与那块沉甸甸的团体金牌一样,都在告诉我们:最打动人心的,从来不只是巅峰的技艺,更是技艺背后,那个闪闪发光的、完整的人。

这枚无关奖牌、却满含温度的“带娃瞬间”,与那块凝聚汗水的团体金牌一样,都在诉说同一个道理:真正打动人心的,从不是惊艳的巅峰技艺,而是技艺之外,那个有笑有泪、完整鲜活的全红婵。

文|记者 冷霜 龙希

图|记者 梁喻 钟振彬