羊城晚报记者 朱绍杰 周欣怡 李娇娇 梁善茵

9月25日,新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝大会隆重举行。

当天,在千里之外的广州,羊城晚报记者来到广州美术学院的创作室,见证广东美术大作《文化润疆 大美天山》(以下简称《大美天山》)的收官。

至此,这幅凝聚粤新两地10多位艺术家心力的国画巨制,在历时3个月的创作后,终告完成。

岭南与西北对话

《大美天山》是由广东文联、新疆文联、新疆生产建设兵团文联合作发起,广东美术家协会与新疆美术家协会牵头,组织汉族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族画家在2025年赴新疆实地写生后创作的大型中国画。

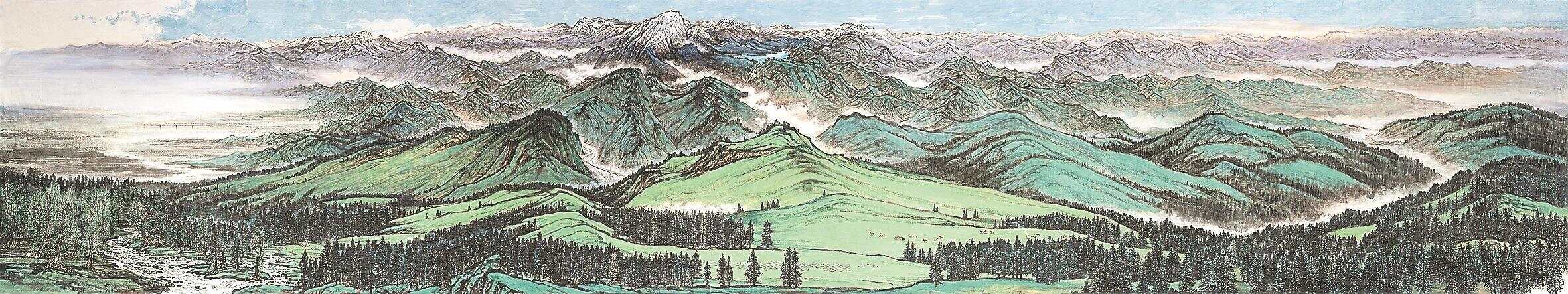

全画长16米,高3米,描绘了新疆的天山雄姿、天池胜景、牧场风光、云杉原林等地缘特色自然景象,以及兰新高铁、果子沟大桥、假日露营等新时代建设和社会蓬勃发展下的崭新面貌。

《大美天山》源于今年7月在乌鲁木齐启动的文化润疆行“天山长卷”主题采风创作活动。该画由广州美术学院师生组成主创团队。林蓝、蔡拥华、许敦平、刘文东、杨峻等教师,李兴泰、谢焜、陈佳年、陆霖楷等学生作为主要创作人员。广东画家郑阿湃、宋陆京、陈湘波及新疆画家郐振明、艾力江、赛里克江、牧原野等受邀参与合作。创作全程得到了美术史论家、科技人员的理论和技术支持,易稿10余次,总历时3月有余。

“这场跨越千里的艺术对话连接起粤新美术界,成为粤新两地文化交流交融的生动见证。”中国美协副主席、广东省文联副主席、广东省美协主席、广州美术学院党委书记林蓝表示:“艺术从来不是单向输出,而是双向奔赴。我们期待以岭南画学的视角和手段,展示新时代天山之美,以此致敬时代、致敬先生、致敬经典。”

记者留意到,本次《大美天山》的创作,是近年广东美术大型集体主题创作模式的继承与创新。

近年来,广东美术界重启集体创作的优良传统。围绕重大时间节点、重点中心工作,主动组织创作力量,持续推出多幅精品力作,为广东组织主题创作、完善人才梯队、打造重点作品积累了宝贵经验。

和之前的创作相比,《大美天山》的视野迈出岭南,精准抵达千里之遥、又心意相通的新疆大地,笔墨融岭南之厚重温润,汇西北之绚丽雄浑。

广州美术学院副院长、主创之一蔡拥华表示,该画采用新中国美术中由数代画家探索发展而来的全景式主题性创作手法,以岭南画派特有的大山大水和状物如真为风格指引,吸收了《江山如此多娇》《绿色长城》《向海洋宣战》等经典作品的视觉经验,呈现出气势磅礴、巨细靡遗而又充满田园诗意的审美格局。

新时代天山之美

本次《大美天山》创作,致力扎根新时代、新风物,感受新的气息。正如广东省文联党组书记、专职副主席王垂林撰文所言:“纳天山之雄奇、瑶池之澄明、云杉之苍郁、牧野之无垠,写兰新高铁越岭穿云,果子沟大桥飞架南北,尽展新时代之大美新疆。”

映入眼帘的是漫溢的“绿”。设色以传统青绿为主,呼应《千里江山图》等名作对中国山水的意象表达,同时也体现了新疆在当下的环保改造中逐步转向“青山绿水”的新特征。

近处的索尔巴斯陶牧场上青草蔓延、云杉成林、羊马结群,庙尔沟的水自由流动、澄明清冽;远处的天山托尔木峰的巍峨和天池的澄澈交相辉映,共同交织成一幅生动的生态画卷。

俯身细赏,能捕捉到时代的“新”。高铁、高架大桥等现代景物,则在写实中着重虚实变化和线条美感,完美地融入了传统山水与田园意境之中。

兰新高铁如银龙般穿山越岭,果子沟大桥蜿蜒飞架南北,涌动着新疆迈向新征程的铿锵足音。

点缀其间的是缓缓流淌的“美”。对于点景中出现的牛羊、牧民、游客的刻画精简而传神,几无重复,结合了新中国美术家在“新山水画”对景写生实践中所掌握的现场取景能力,又加强了画面的叙事性。

草原毡房飘出袅袅炊烟,露营的帐篷荡漾着孩童的笑声,策马人身着民族各色服饰驰骋天地,勾勒出多民族一家亲的恬然生活画卷。

据悉,该画将于10月份在上海中华艺术宫举办的“其命惟新——广东美术百年大展·上海站”上展出。

作为岭南山水画的最新成果和面貌呈现,同时也作为新疆维吾尔自治区成立70周年的庆贺,《大美天山》以其现实关怀、传统笔墨与青绿山水的完美结合为观者献上了最具诚意的视觉盛宴。