医用机器人、超声诊断系统、导航定位微波消融系统……

文/表 羊城晚报全媒体记者 陈泽云 实习生 蔡欣潼

近日,广东省药品监督管理局发布了《2024年度广东省医疗器械注册工作报告》。记者梳理获悉,截至2024年,广东拥有医疗器械生产企业4883家,位列全国第一。在规模优势上,创新能力得到进一步凸显,2024年,广东新增创新医疗器械注册证14个,“全国首创”展现硬核实力,行业集聚效应和产业协同效应正在进一步增强。

“双料冠军”:企业数量和临床试验机构备案数第一

报告显示,截至2024年底,全省医疗器械生产企业4883家,其中生产第二、三类医疗器械企业3066家,占全国生产许可证总数量的15.6%,居全国第一。

根据相关规定,医疗器械根据风险程度分为一类、二类和三类。一类属于低风险器械,需进行备案管理;二类属于中等风险,需产品注册;三类属于高风险,需严格注册批准,由国家药品监督管理局审批确保安全。

截至2024年底,广东医疗器械注册及备案产品共38176个,其中第二、三类医疗器械注册证18286个,占全国注册证总数量的14.5%,居全国第二。已获批第三类创新医疗器械注册证42个,占全国已批准第三类创新医疗器械数量的13.3%,居全国第三。

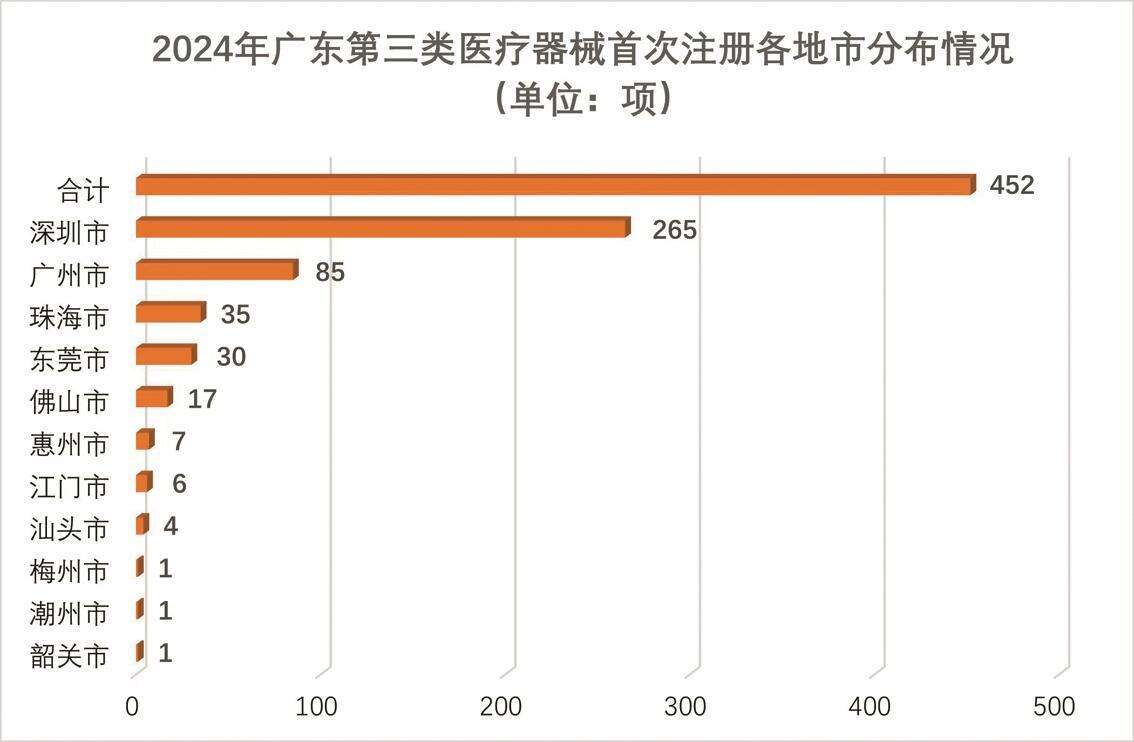

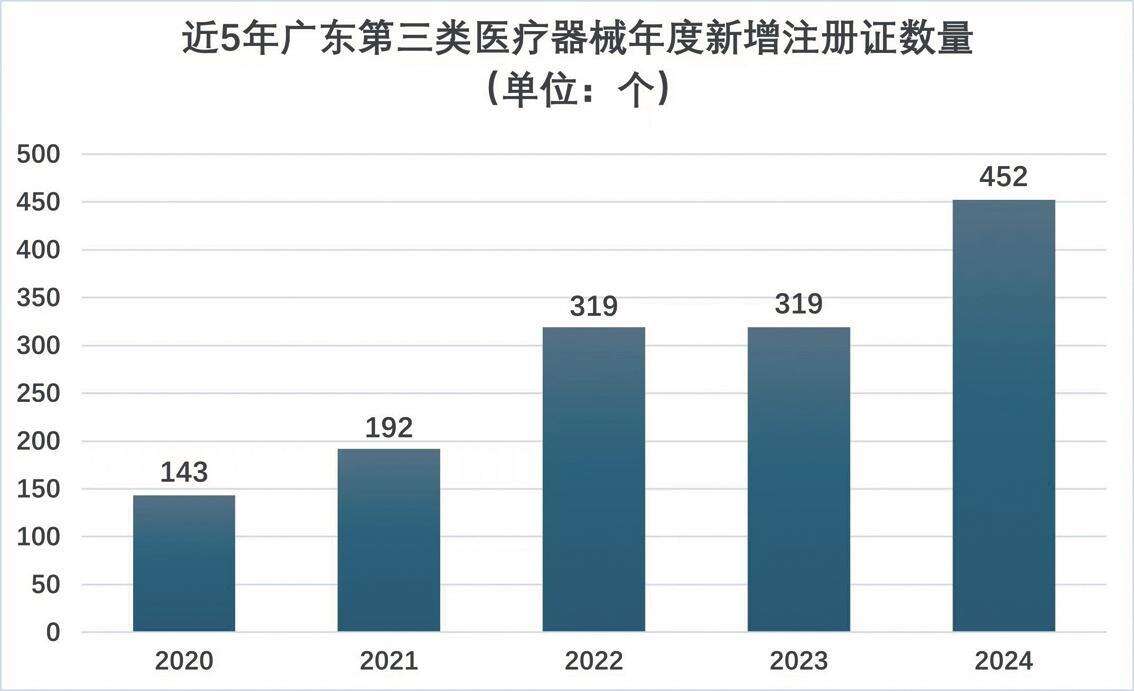

规模优势显著的同时,增长态势同样强劲。其中,在最能体现创新研发实力的三类械领域,2024年,广东省新增第三类医疗器械注册证452张,与2023年相比增加41.7%,居全国第二。

医械注册的高增长离不开创新土壤的孵化与科研平台的护航。数据显示,截至2024年底,广东医疗器械临床试验机构备案总数达164家,占全国已备案总数量的11.0%,居全国第一。2024年新增备案机构25家,与2023年相比增加18.0%。

“硬核实力”:医用机器人等高精尖设备跑步入场

医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械等是塑造医疗器械新质生产力的关键领域。

报告显示,近五年,广东省获批的第三类创新医疗器械有31个。其中,医用成像器械、有源手术器械、医用诊察和监护器械、医用软件、神经和心血管手术器械类产品居前五。

具体到2024年,广东省新增创新医疗器械注册证14个,其中,由国家药监局批准第三类创新医疗器械6个,占比42.9%;由省药监局批准第二类创新医疗器械8个,占比57.1%。

记者梳理发现,这14个创新医疗器械注册证主要诞生于深圳、广州、珠海、佛山等地。

“医疗器械一哥”迈瑞医疗的超声诊断系统为国内首个融合超声和光声成像技术的双模态成像产品,可在一个成像周期内,同时显示超声组织结构图像和光声图像,为医生诊断患者病情提供更丰富的组织结构和功能信息。

真健康(珠海)医疗科技有限公司的导航定位微波消融系统创新性地融合了导航定位技术、呼吸跟踪技术和微波消融技术,为国际首创,能有效提高临床微波消融针置针、病灶靶区消融的精准度以及消融手术效率和成功率。

精智未来(广州)智能科技有限公司自主研发的“微型气相色谱仪”是当前全球范围内唯一官方认证的用于人体呼气挥发性有机化合物(VOC)分析的微型气相色谱仪产品。据悉,这台全球首款芯片化呼气分子分析微型气相色谱仪,临床上可对人体呼出气体中的二甲苯、四乙基甲苯、D-柠檬烯、苯乙烯、正庚烷和甲基环己烷等进行定量检测,从而实现对肺癌、肺结节、慢阻肺、哮喘等疾病的早期检测。这一仪器于去年获呼气检测行业首个二类创新医疗器械注册证,还出口美国,成为我国高端医疗器械反向出口的典型案例。

此外,用于系统性红斑狼疮辅助诊断的IFI44L基因甲基化检测试剂盒、可通过多传感器融合和生物力学模型实时分析用户的步态数据进而个性化调整训练参数的下肢康复运动训练器、打破了国外同类高端进口产品垄断的睑板腺治疗仪等创新产品均于去年获批。这些产品多数融合了大数据、人工智能等技术,具有一定独创性和领先性,充分展现了广东医疗器械领域的“硬核实力”。

值得注意的是,从报告来看,当前广东医疗器械产业区域集聚效应明显。2024年,广东省新增的452张第三类医疗器械注册证,有265张诞生于深圳、85张诞生于广州。整体上,深圳、广州形成了“双核驱动”格局:广州依托发达的医疗资源和贸易体系,在体外诊断和临床器械领域形成了明显优势,深圳则凭借机电一体化产业基础以及龙头企业的示范带动效应,在医疗电子设备和医疗影像设备方面表现突出。

未来,更多的创新医疗器械还将陆续跑步入场。报告显示,按照国家药监局《创新医疗器械特别审查程序》的相关要求,广东将继续做好创新初审工作,新增11个产品进入创新医疗器械特别审查通道,其中6个产品进入国家药监局创新医疗器械审查通道,5个产品进入省药监局创新医疗器械审查通道。此外,还有2个产品已经进入优先审批通道。