5月8日,广州市人大常委会法工委发布《广州早茶传承保护调查问卷》,这一举措迅速引发社会各界广泛关注与热烈讨论。

作为岭南文化的重要象征,广州早茶不仅是独特的饮食文化,更承载着镌刻在骨子里的文化基因,是街头巷尾最鲜活的烟火气。此次调查问卷的推出,标志着广州早茶立法进程迈出重要一步,也让人们开始深入思考如何在新时代背景下,实现早茶文化的传承与发展。

早茶民俗:镌刻在骨子里的文化基因

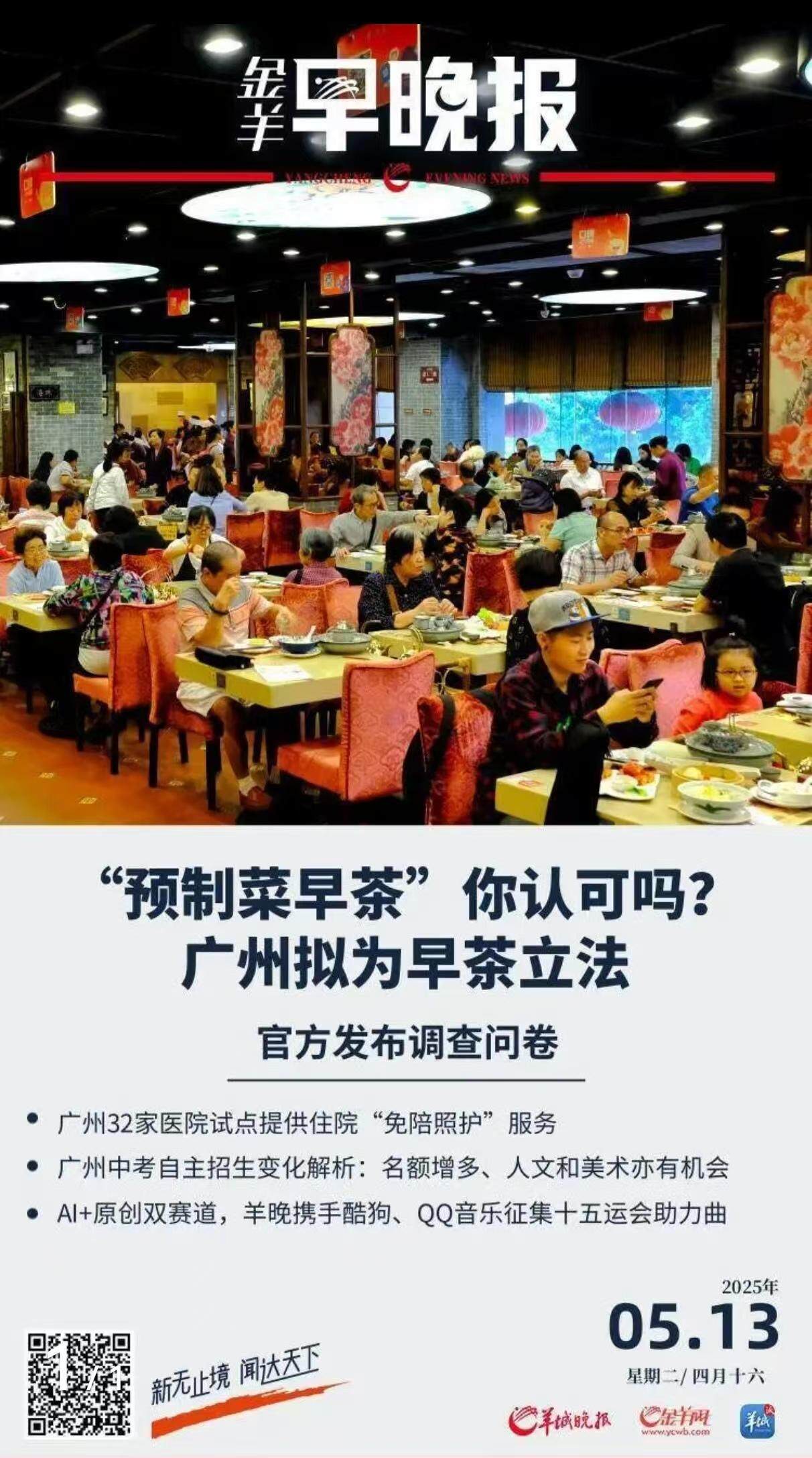

清晨的广州,茶楼里蒸腾的热气与此起彼伏的粤语寒暄声交织,勾勒出最具烟火气的市井画卷。

在这里,“一盅两件”早已成为街坊们生活的日常,是镌刻在骨子里的文化印记。长辈为晚辈斟茶时,晚辈轻叩桌面三下的“叩指礼”,将乾隆微服私访的典故化作广府人以茶传情的独特符号;茶客揭开茶盖斜搁碗边示意续水,或是朝外摆放暗示结账,这些无声的默契,藏着老广们心照不宣的生活智慧。

早茶点心制作同样浸润着深厚的文化底蕴。虾饺晶莹的外皮裹着弹牙虾仁,烧卖顶端点缀鲜红蟹籽,叉烧包松软的面皮里渗出甜香肉汁……每一款点心都在师傅的巧手中诞生,现场包制、现点现蒸的过程,既是美食的创作,更是早茶民俗文化的动态展演。

徐小凤用醇厚的嗓音唱出“叉烧包,谁都爱吃,新鲜热辣,爽口美味”,将点心的诱人展现得淋漓尽致;张卫健以诙谐的风格演绎同名歌曲,让叉烧包的形象更加深入人心。而粤语童谣《点心歌》里“虾饺烧卖叉烧包,肠粉鸡扎艇仔粥”的欢快唱词,更是从孩童时期就将早茶美食种进每个广府人的记忆里,成为文化传承的鲜活载体。

美食家劳毅波指出:“早茶的烟火气,就藏在蒸笼的热气里,藏在街坊们碰杯时的笑声里,藏在这些广为传唱的艺术作品中。早茶的民俗传统是广州早茶的灵魂,这些看似微小的礼仪和制作工艺,构成了刻在骨子里的文化基因,是吸引人们前来体验早茶的重要因素,应该通过立法等手段加以保护和传承。”

民意聚焦:茶位费与预制菜背后的发展之思

此次调查问卷聚焦的茶位费和预制菜茶点,恰似投入烟火人间的石子,激起街坊们热烈讨论。

关于茶位费,有人吐槽“几个人的茶位费比一笼叉烧包还贵”,主张取消;也有人觉得,若能像老字号茶楼那样,用优质茶叶、周到服务匹配价格,保留茶位费反而能延续这份烟火气里的仪式感。

预制菜茶点的争议更牵动老广的心。“凤爪不现蒸,哪有灵魂?”不少街坊坚持现做现蒸的温度才是早茶的精髓。许多点心师傅也表达了担忧,坦言现在愿意沉下心学传统点心手艺的年轻人越来越少,若预制菜大量替代手工制作,传统点心工艺恐将失传。

也有街坊提出,预制菜可进行分级:高端预制菜采用优质食材、遵循传统工艺,主打品质与便捷,价格稍高;普通预制菜面向大众市场,以实惠亲民为主。无论哪个等级,都应与现制点心明确区分定价,清晰标注制作方式。

立法护航:推动早茶文化焕发新活力

广州早茶立法,是守护文化基因与拥抱创新的双向奔赴。从文化传承层面,立法将为传统制作技艺、民俗礼仪筑起制度屏障——设立专项基金培养点心匠人,将早茶礼仪写入地方教材,让孩子们从小浸润在这份文化基因里。

在行业发展与立法意义上,劳毅波认为:“早茶立法既能规范市场秩序,提升行业竞争力,又能为传统技艺和民俗礼仪提供保护。立法应鼓励‘早茶+文旅’等创新模式,结合现代营销手段,让早茶文化走向世界。同时,在预制菜分级管理上,需确保传统风味与制作技艺不因商业化而流失,让早茶真正成为展示广州文化的亮丽名片。”

未来,游客们或许既能在老字号茶楼感受原汁原味的早茶民俗,也能在新式茶点中品尝到传统与创新碰撞的惊喜,还能哼着《叉烧包》的旋律,沉浸式体验早茶文化。而年轻的点心师傅们,或许也能在政策的支持下,接过传承的接力棒,让手工点心的烟火气永不熄灭,让镌刻在骨子里的早茶文化基因代代相传。

为“一盅两件”立规矩,本质上是守护这座城市的文化根脉与烟火气。期待通过科学立法,让茶楼里的吆喝声、蒸笼的蒸汽、街坊的谈笑声永远存续,让广州早茶这张浸润着文化基因的名片,继续温暖城市,也向世界传递中国传统文化的鲜活生命力。

文丨记者 彭纪宁 实习生 唐瑶