母亲今年99岁。

她的母亲,我的外祖母,出生于晚清时代广东梅州一富商之家。那时客家人多重男轻女,女婴出生后往往被弃河中或送做童养媳。据说外祖母八字硬,没人愿意接收,而外曾祖父又随族崇文重教,奉耕读传家为圭臬,于是礼聘当代女词人在家教导女儿读书。外祖母十六岁出嫁,外祖父家三代均考取官费留学,是名副其实的博士世家。外曾祖父满清时期被派往日本就读大学,法学博士毕业后又被派驻当地领署,曾任总领事,并资助孙中山先生的革命活动。外祖父为家中长子,在北京方言学堂毕业后入海关工作;其弟学问渊博,参加清华庚子赔款奖学金官费留学考试,被取录赴美国约翰霍金斯大学读研究生,及至博士。外祖父还有一位被认为是中国现代言情小说鼻祖的堂弟,上世纪20至30年代开拓了海派小说和市民小说的先河。

外祖母是位通晓诗书、思想开明的知识分子,性格开朗,乐天知命,偏爱女儿,认为女儿要在娘家享福,儿子只可爱在心中,不可骄纵。她十八岁头胎生下女儿,生怕婆母不喜,便随时随地将女儿带在身边。四年后舅舅出生,她才舒口长气,放心将其交给婆母携带。舅舅同样聪颖好学,考入清华研究院后参加官费奖学金考试,以优异成绩前往伦敦大学取得博士学位。

母亲生逢南北战乱,外祖父举家先由南京迁到上海,后又调职重庆,四岁在四川省立女师附属幼稚园读至三年级时,再全家随父调回汕头安居,就读广州旅汕小学。后以十一岁幼龄考进梅州女师附中,十七岁再考入岭南大学经济系,抗战胜利后辗转到香港中学任教。这一年,她二十一岁。后来,我与弟弟先后出生。我们所有初步教育,基本得益于瘦小、聪慧、富于胆气与认知的母亲,激励着我们兴趣广泛,喜欢读书。母亲说,外祖母在那动荡多变的年代,历尽千辛万苦,给予她的孩子们最宝贵的东西,就是教育。教育让他们兄弟姐妹学业有成,任岁月变迁,仍独创一片天。她只想同外祖母一般,竭尽所能教子成才,希望下一代仁义俱全、健康快乐,而非扬名声显父母的工具。

我与弟弟慢慢长大,年少赴美留学锻炼,人生各有所成。母亲予以我们生命,含辛茹苦执鞭任教35年,以一份中学老师的薪金养活了一家四口。我们之所以能长大成人,是母亲血汗哺育。我们之所以能立足顶天、三观正直,是母亲言传身教与感化。我们的性格、习惯,很多都源自母亲。母亲历经乱世,坚韧求学,虽从一个世家嫁入另一大家族,却独善其身并顺其自然,能与所有人友好相处,一辈子没一个冤家。她的开阔和眼界,让我们受益一生。

时至今天,教育仍是实现向上流动的最佳途径,香港最具竞争优势的还是人才。人才的训练教育,更是香港数十年来最成功的表现之一。香港过半数人口,都是像母亲那般在战乱或困难时期由于各种原因背井离乡的人,包括新世纪后的南下投资移民,与优秀人才输入。大家永远都希望子女多读书有出息,期盼孩子们在时代巨变中,擎天踵地,稳定就业生活,拥有最美人生。提供最好的“教育”,是所有父母挚爱子女最实在的表现与祝福。

但“教育”究竟是什么?大批学者专家,成堆论述,“知识的传播”“技能的培训”“创意的启发”,或传承父母未能圆成的心愿等等。更有哲学家认为,教育的基本目标是“价值观”的传授。即上一代人把自身的价值观赋予下一代,让他们长大成人后,都以父母亲的“真”为“真”、父母亲的“善”为“善”、父母亲的“美”为“美”。母亲不喜吃辣,认为辣的东西不好吃,随侍左右的儿女理所当然觉得“辣”也不好;父母亲的爱恨情仇、喜好厌恶,潜移默化影响着下一代。家中耳濡目染如是,学校里老师教导亦如是。老师日日传授学生,他所认同追求的“真理”与“价值观”,却不管这“真理”是“理性批判的自由主义”,或是“爱国不需理由的民族主义”。

归结起来,就是一个孩子每日生活当中,有三分之一时间在学校,接受老师的知识教育;三分之一时间在社会,与朋友聚会,感知传媒等公众信息,接受社会教育;剩下的三分之一时间在家中,深受家长、父母家风家教的教育。因此,学校、社会与家庭,环环相关。

无外乎很多人感慨,在香港推行爱国教育、国民教育,不单政府要监管学校,净化社会环境,更重要的是动员背后的老师和家长们。

每个人都是历史洪流的小人物。经济与物质的富裕,随时光荏苒可瞬间消逝无踪。但精神与文化,却可一世根深在一个人的内心底处,并像基因一样相袭传,诠释影响世代修身养性、为人处世、治国齐家的传统美德。今天,香港的母亲们,您可有勇气胸襟,容许子女的价值观与己不同?若他背离成长,您可会一如既往爱如珍宝?为人子女者,适逢西方母亲节,在馈赠礼物感恩爱意、歌颂天下母亲之伟大时,会不会反思是否能在母亲的身上,看到大地的慈爱,和感触到苍穹的包容?能否每一天都对母亲关怀备至,对母亲的爱又是否坚定不移,经得起时间衍化与任何挫折困难?

此刻记忆中,闪现的尽是那个落日黄昏,母亲坐在天台屋前的藤椅上,摇着摇着,我蜷缩在她怀中咿咿呀呀。母亲笑意盈盈,一边哼着山歌,一边手指灵活地织着毛衣,斑驳的光晕在她身边围了一圈又一圈……

那年我一岁。

写在母亲节!

(图/羊城晚报资料图)

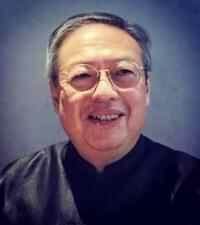

【名家简介】

何志平,著名社会活动家,香港资深时评人,第八、九、十、十一届全国政协委员,第二届香港特区政府行政会议议员、香港特区政府民政事务局前局长。