“真没想到,用了这么多年的罗浮山百草油,不仅是国家级非物质文化遗产,还与博罗有着深厚的历史渊源。”“五一”期间,博罗非遗展示馆开放,广州游客罗女士“沉浸式”游览了一番,返程之际,特意购买了几盒百草油送亲朋好友。

罗浮山百草油的千年技艺、葛洪传说的深厚内涵、湖镇上灯的淳朴信仰,以及畲族习俗的独具一格……“岭南四大文明古县”之一的博罗,2200余年的建县史与70项非物质文化遗产代表性项目共同勾勒出一幅多彩的文化画卷,兼容共生而又特色鲜明。

近年来,博罗推动传承与融合并进,从校园的活力传承到文旅的创新融合,使传统非遗在新时代焕发新光彩,成为当地打造文化强县的重要抓手。

多元文化交融造就璀璨非遗 乡土风情别具一格

博罗非遗独具魅力,得益于得天独厚的地理位置及生态格局。这里北依罗浮山、南临东江,孕育了与自然共生的技艺。广府、客家、潮汕等多元文化在此交汇,相互交融、兼收并蓄,催生了丰富的非遗瑰宝。

在博罗非遗的璀璨星河中,罗浮山无疑是最为耀眼的标识。以罗浮山“冠名”的一系列非遗项目,文化基因深厚,地域特色鲜明,具有广泛的影响力。

罗浮山,自古被誉为“岭南第一山”,乃是儒释道三教圣地,声名远扬。据统计,目前全县以“罗浮山”冠名的非遗多达13项,有罗浮山百草油制作技艺、罗浮山风湿膏制作技艺、罗浮葛洪内丹养生、罗浮山豆腐花制作技艺、罗浮山凉茶制作技艺、罗浮山澜石香酒酿造技艺等,涵盖了国家、省、市、县不同级别,涉及了传统医药、传统技艺等类别。

在罗浮山非遗集群之中,传统医药占据重要地位。追根溯源,这与葛洪、鲍姑在罗浮山上的实践密切相关。自秦汉以来,罗浮山便以其独特的医药价值吸引了无数修道者、医者及商人的目光,一度发展成为岭南乃至东南亚地区的药材交易中心。尤其是,“小仙翁”葛洪一生两入罗浮山,在此地道炼丹,研读道书,著书立说,采集药草,留下了浓墨重彩的一笔。

千百年来,医药养生的理论研究早已融入罗浮山下老百姓的生活。罗浮山百草油成为家家户户必备药品,其制作技艺早在2011年入选国家级非遗名录,葛洪隔物灸、鲍姑艾灸养生文化、中医小夹板外固定术、子祥药酒制作技艺等非遗项目,大多百姓都熟知或使用过,成为大家共同的记忆。

博罗非遗还深刻地烙印着当地民众的民俗信仰。石湾端午节有着热烈的龙舟习俗,各村组建龙舟队,千帆竞渡;湖镇上灯习俗更是传承千年,有议灯、鸣灯、拜灯、赏灯等十多个大环节,整整45天热闹不停歇;泰美车村姚夫人庙会行乡时,所到之处,大家无不备好贡品,虔诚祈祷,鞭炮迎送;罗阳东岳宫庙会,游会者会扮演戏剧中角色,烧香祈祷、演礼,祝祷福寿康宁降临……

民间的节庆丰富繁杂,必然少不了鼓乐歌舞等乡土文化表达形式。湖镇大鼓相传始于宋代,至今每个村子都有大鼓队,每逢添丁、嫁娶或节庆,鼓声如雷,配合锣镲形成“千锣百鼓”的震撼场面。“鼓声一响,意味着喜事共享,已经成为湖镇人刻在骨子里的基因。”湖镇村民胡锡葵说,“每个村的鼓点不一样,各有特色,老人一听鼓点,就能辨别出是哪个村的锣鼓队。”

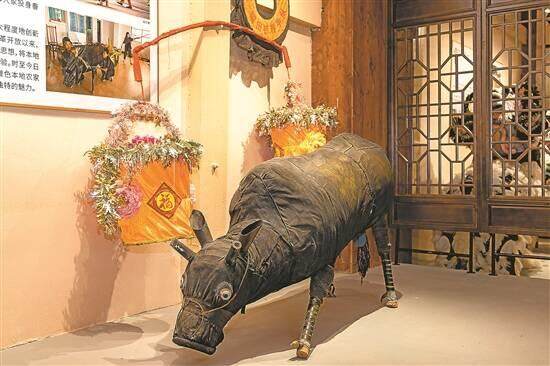

除此之外,还有福田舞春牛、公庄舞龙、舞麒麟、铁场邹氏醒狮等,无一不充满浓厚的地方色彩,颇受群众喜爱,世代相传。

一方水土养一方人。饮食文化也是人们联结最为生动的注脚。自古以来,博罗就是物产丰富之地,灵山秀水孕育出丰富物产,客家酿豆腐、客家盐焗鸡、罗浮山豆腐花、麻陂肉丸、腊味等特色饮食,是寻常百姓家最熟悉的味道。而罗浮春酒、罗浮山客家娘酒、罗浮山桂酒更是远近闻名,广受欢迎。

非遗与文旅深度融合 为乡村振兴注入动力

“五一”期间,博罗非遗展示馆正式对外开放,吸引了不少游客前来体验。他们不仅品尝石湾黄西鱼丸,还能跟着非遗代表性传承人体验隔物灸的奇妙养生,现场制作罗浮山龟苓膏,以及在文创商品店品尝美食、挑选手信,呈现一派热闹景象。非遗馆工作人员感慨道:“每天游客爆棚,多到站不住脚。”

另一边,罗浮山风景区同样备受青睐,非遗体验活动开展得如火如荼。景区草木茂盛、绿意盎然,在百年古树下,不少游客在非遗代表性传承人的指导下,调制葛洪同款养生香牌,了解罗浮香与葛洪之间的故事。

在罗浮山的葛洪博物馆,游客们更是深入沉浸于中医药文化魅力。馆内通过触摸查询、红外感应等现代技术,构建虚拟东晋情境,再现葛洪著《肘后备急方》等历史场景,让非遗“可感可触”。据不完全统计,“五一”假期期间,罗浮山朱明洞景区接待游客11.56万人次。

这是博罗促进非遗与文旅深度融合的典型举措。近年来,博罗非遗成为了乡村振兴的文化引擎,释放出推动经济发展的新动能。

西接罗浮山、南靠象头山的柏塘镇,以“柏塘山茶”闻名遐迩。据文献资料记载,博罗柏塘镇种植山茶已有千年历史,山茶制作技艺成为了市级非遗项目。

在柏塘镇万亩茶园,有着1.5公里茶园栈道,形成别具一格的茶园景观。每逢周末或者节假日,村民支起铁锅,带游客体验从采茶、杀青到炒制、冲泡的全过程,纯手工炒制的柏塘山茶,茶香气韵久久不散,回甘口感耐人寻味,“了解非遗背后的故事,文化体验贯穿其中,让我觉得有满满的互动感。”体验炒茶技艺之后,来自深圳的林女士如此点赞柏塘山茶。

柏塘人世代相传的技艺,撬动乡村文旅经济的新增长点。当地至今已孕育出近60个茶叶专业合作社,成为全国“一村一品”(茶产业)示范镇和“广东省十大茶乡”之一。此外,有近70家企业入驻柏塘镇茶叶产业协会,涵盖茶企、农村经济合作社、民宿、餐饮等。

除了柏塘山茶之外,博罗凉果、罗浮山豆腐花等特色非遗凭借着多年的匠心运营,使产品火爆出圈,远销各地。在旅游景区,几乎人手一碗的罗浮山豆腐花,在破解产品保质期难题后,成功走出广东,销往广西、福建等周边省份,并开始与连锁便利店和社区生鲜门店建立合作,成为“非遗保护”与“市场活水”双向奔赴的生动写照。

博罗非遗从农村走向世界。始于唐宋的广式凉果产业历史已逾千载。在博罗县,以光华食品有限公司出品的凉果最为出名。市级非遗项目——博罗凉果制作技艺,保留蔬果原味原形,还原了那个时代人们的舌尖感觉。据博罗凉果制作技艺第六代传承人李晓聪介绍,博罗凉果还出口到美国、日本以及东南亚各国,在国内外市场上占有一席之地。

近年来,“非遗”+“乡村美学”成了文旅发展的热点。当前,环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区正凭借丰富的山水林田资源,成为众多游客体验康养度假的热门选择。相关专家表示,这里拥有丰富的自然资源与深厚的文化底蕴,是探索“非遗+乡村”深度融合的理想之地,建议通过真实场景重构、劳作体验设计、生态与美学共生,让非遗主题项目重塑乡村生活美学,让游客从“打卡者”变为“参与者”,让村民从“旁观者”成为“传承者”,为乡村振兴注入持久动力。

探索传承保护与创新发展 传统非遗焕发时代光彩

近年来,博罗将非遗保护作为文化强县建设的重要抓手,系统推进非遗线索普查、记录、传承和活化工作,引人关注。

据博罗县文广旅体局相关负责人介绍,葛洪传说、罗浮山风湿膏药制作技艺正积极申报国家级非遗,这也意味着,继罗浮山百草油制作技艺入选第三批国家级“非遗”后,博罗国家级“非遗”项目有望再结硕果。

事实上,博罗非遗曾多次登上全国舞台。去年底,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”正式被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。今年,迎来首个“非遗版”春节,一场以“春满畲乡 幸福安康”为主题的2025全国春节“村晚”示范展示活动在博罗嶂背畲族村精彩上演,现场人头攒动,让畲族文化以独特魅力颇为吸睛。

嶂背村示范点是广东入选的三地之一,也系惠州市唯一。作为博罗县唯一的少数民族行政村,嶂背畲族村村民日常交流语言是被联合国教科文组织列为“极度濒危语言”的畲语。当地民间故事、歌谣、服饰、信仰、习俗等更是丰富多彩,独具特色,是民族文化宝库中的宝藏。近年来,嶂背畲族村不断深入挖掘畲族文化资源,进一步推动当地文旅产业的发展,助力乡村振兴。

非遗的传承延续也离不开阵地建设。此次博罗非遗馆的启用,通过图文、影像、实物等方式,集中展示70项非遗项目,多维度展现博罗非遗的独特魅力。“即将到来的5·18国际博物馆日、5·19中国旅游日,我们还将开展一系列的非遗体验活动,让大家在互动中更加直观地了解博罗非遗的魅力!”博罗县博物馆副馆长许玉崇介绍,接下来,博罗将发掘更多的非遗项目和非遗代表性传承人入驻非遗馆,开设技艺传承课堂等。

除了博罗非遗馆,博罗还设立14个非遗工作站,遍布全县,如罗阳五小、博罗中学、柏塘中学等。不少非遗工作站已常态化通过传承人讲座、非遗墟市、非遗展演、图片展览等形式开展“非遗进校园”活动。

在柏塘中学非遗工作站,经常能够看到以花灯、竹编、剪纸等为主开展的一系列活动,民间艺人和教师每周在此定期开展花灯和竹编课程。“折一折,剪一剪,编一编,非遗让孩子们能学习到实实在在的技能。”相关负责人说,这些课程不仅锻炼了学生动手动脑的能力,也让他们在当中收获了满足感,深受学生喜爱。

如今,非遗种子已在博罗校园生根发芽、开花结果。据许玉崇介绍,去年,当地便开展了近20场文化遗产进校园活动,通过图片展、拓印课程、文物修复课程等丰富的形式,通过传承人授课形式,“让学生更加深入了解文化遗产,增强了对传统文化的认同感和归属感。其次,通过参与活动,学生们也提高了自己的文化素养和审美能力,还激发了学生们对文化遗产保护和传承的热情。”

非遗保护是一项系统工程,需要政府、市场、社会的协同发力。接下来,博罗如何做好非遗保护传承工作?当地提出,深入挖掘非遗内涵,讲好博罗故事,让非遗馆成为全民共享的文化课堂、文旅融合的亮丽名片;要以人为本,筑牢薪火相传“生命线”。完善传承人扶持机制,鼓励青年人才投身非遗事业,推动非遗进校园、进社区、进生活;要以创为翼,激活传统技艺“新动能”。推动非遗与科技、旅游、文创深度融合,让传统技艺在创新中焕发时代光彩,助力乡村振兴与高质量发展。

文 | 记者 李海婵 通讯员 博罗文旅