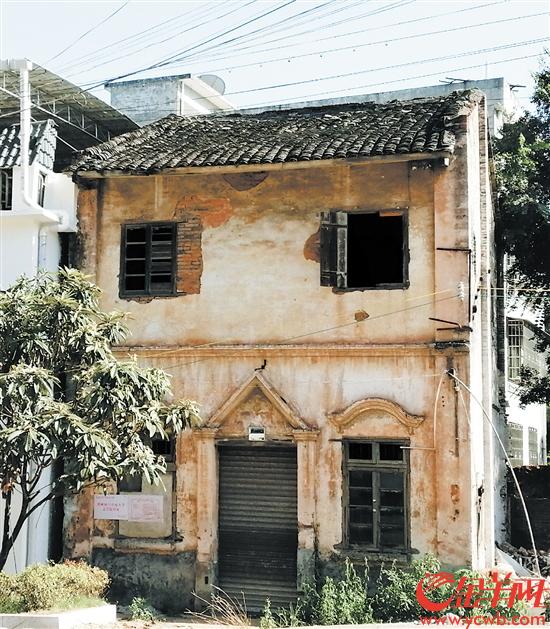

中大文学院旧址 邓琼 摄

烽火读书声2

烽火环伺中,中大“坪石先生”坚守讲堂、醉心研究,以读书人的方式参与战斗

羊城晚报全媒体记者 邓琼

民国时清华大学校长梅贻琦先生的一句“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,已成经典。

将此语用于1940-1945年间,在抗战烽火中偏处粤北坪石、栖身山野村镇的国立中山大学,虽八十载而下,犹力透纸背。

这里没有大楼,却幸有一批以教育与科研为天职的“坪石先生”们,凭一腔传播真知、报效国家的信念,坚守讲堂,带领着承担民族科学文化传承使命的青年学生,用读书人的方式救国救亡。

“坪石先生”是谁?是《资本论》的中文译者、经济学家王亚南;是世界著名核物理学家、“中国核能之父”的卢鹤绂;是音乐大家马思聪;是中国图书馆奠基人之一杜定友;是确立“珠江三角洲”地理学说的地理学家吴尚时;是中国现代稻作科学主要奠基人丁颖;是文理皆通的中国现代高等数学教育开创者黄际遇;是“岭南词宗”詹安泰;是以身殉国的建工系主任卫梓松……

在各自的学术领域中,他们岿然大家;在民族大义前,从来坚毅不拔。无论来自富有的侨乡,还是辞别优渥的异国,当他们置身坪石这片岭南土地上,就把个人的安乐轻抛度外,以身示范,护持文明。

启蒙之地

盛夏,武江之畔的坪石武阳司村比往时多几分热烈。自从7月1日,一场名为“真理光芒——中国传播《资本论》最早的课堂”的主题展览在村文化站开幕,整个七月,每天来参观的人士络绎不绝。

“华南教育历史研学基地”(坪石)工作专班的何昆亮老师和几位同事,七月份一直在此担任讲解。他告诉我们,来参观的很多韶关和坪石当地的党员、教师都第一次知道,这里是《资本论》的翻译者、中国马克思主义经济史学开拓者之一的王亚南先生,曾讲学四年的地方。

王亚南

王亚南1940年8月到中大任教后,就住在武阳司村,还把自己的居室命名为“野马轩”。与他一同翻译《资本论》的郭大力先生,也南下任教于连县的广东省文理学院。自1938年《资本论》中译本出版后,机缘巧合,粤北因他们的到来而诞生了抗战时期中国传播《资本论》的早期课堂。

1940年到1944年,王亚南在中大经济系的讲台上,主讲中国经济史、经济思想史和高等经济学三门课程,用《资本论》的基本观点研究和讲述中国经济问题,深受学生欢迎。

同事回忆,虽然生活、工作条件都极差,但每天天没亮,王亚南的“野马轩”就会亮起一盏桐油灯,他已在伏案奋笔,酷暑寒冬从不间断。

1944年,英国著名科技史学者李约瑟访问坪石中大,在河畔旅馆的阳台上,他和王亚南秉烛夜谈,探讨中国封建社会何以延续近两千年等问题。临分手时,李约瑟突然提出了中国官僚政治这个问题,希望王亚南从历史与社会的角度作扼要解释。这次被李约瑟特别写入日记的谈话,令王亚南开启又一轮的深入思考与研究,他后来撰写的《中国官僚政治研究》一书,很大程度源于这番谈话,至今仍影响深远。

卢鹤绂

大师风范

1941年11月,设在坪石塘口的中大理学院物理系迎来了一位新教授,他就是刚获得美国明尼苏达大学博士学位即归国的核物理学新星卢鹤绂。

当年以“闲居非吾志,甘心赴国忧”的信念归国的年轻科学家,今天已被尊为“中国核能之父”,是杰出的物理学家、教育家,我国11位“两弹”元勋中过半都是他的学生。而奠定卢鹤绂学术地位最为关键的早期论文《重原子核内之潜能及其应用》,即是1942年4月写定于塘口村,1944年发表在重庆的《科学》杂志上。该文第一次向国内全面介绍了核裂变的实验发现和理论认识及其大规模利用的可能性。

卢鹤绂曾回忆:“物理系在一座供奉马援的古庙中。在这里我给四年级男女学生六人讲授了理论物理、核物理、量子力学、近代物理等课。因为我主要用英语讲课,深受学生们的欢迎。”

另一方面要面对的,则是种种极端贫乏的生活条件。长子降生前,因当地没有医疗条件,夫妇俩只得辗转小舟、火车去湖南耒阳,直至卢鹤绂自己在人力车后助推……一推进医院,孩子就降生了。

坪石时期的中大理学院还有地理系很引人注目。系主任吴尚时从法国留学后来中大任教, 20世纪30年代至40年代以坪石为根据地,走遍粤北。他是“珠江三角洲”地理学说和“丹霞地貌”的主要确立者和奠基人。

1941年吴尚时带领地理系师生展开密集的学术实践,短途调查每星期一两次,长途每月一次。吴夫人李慰慈曾回忆:“到了坪石,在当时极端困难的条件下,他一边进行讲课,一边带学生、助教作大量考察,湘、粤一带的山山水水,留下了他们的足迹。有一次,竟迎面而遇见猛虎,只好躲进了庙里。”《粤北红色岩系》《丹霞南雄红岩层位之新见解》等论文就是这时期考察的成果。

群星璀璨

1941年6月,中大文学院从较远的清洞迁回离坪石老街较近的铁岭,租借原粤汉铁路局所盖的几幢简易小楼办公。小楼中如今还存一栋,就在公路边,虽饱经沧桑,仍可发现一些西式细节。

那时文学院有教授18人,除担任院长的历史哲学家朱谦之,还有陈安仁、詹安泰、黄际遇、吴康、李笠、岑麒祥、黄学勤等著名教授,以及新剧专家洪深这样的文化名人。

“传奇教授”黄际遇此时以一身而兼校长室秘书、数学天文系主任,又在文学院讲授骈文、文字学课程,学识、精力之充沛,闻者称奇。这年年初,民俗学者钟敬文结束战地之行,重新回到中大文学院任职,积极参与《民俗》复刊工作,也继续他的战地文学创作。

詹安泰

学生们回忆,后有“岭南词宗”美誉的詹安泰先生,当时住于铁岭临武水的数椽泥屋中,只有十来平方米。他的名作《词学研究》,就是在泥屋中的小书桌上,借着植物油灯日夜写就的。今天我们再读他当时的诗句“待拂竿丝向沧海,相看一笑三千年”,胸襟之高迈,又何曾因处地的逼仄而有丝毫受损!

马思聪

这时的中大,还活跃着数位著名文艺家。在师范学院的名册中,马思聪是不分系的教授,黄友棣是不分系的副教授。马先生在这一时期演奏活动频繁,常来往于韶关(曲江)、坪石、管埠一带,面向大众与师生演出;黄友棣先生创作的一曲《杜鹃花》更是传遍后方和前线。

家国情怀

“坪石先生”们一直被历史铭记着。在坪石三星坪对望新村的武江渡口,“华南教育历史研学基地”为当年此地中大工学院所立的信息柱上,第四层一个空白格子如今被郑重填上:建筑工程系主任卫梓松的照片。研究者们曾遍寻不获,直到不久前,终于在卫先生早年任教的东北大学旧档案中找到了。

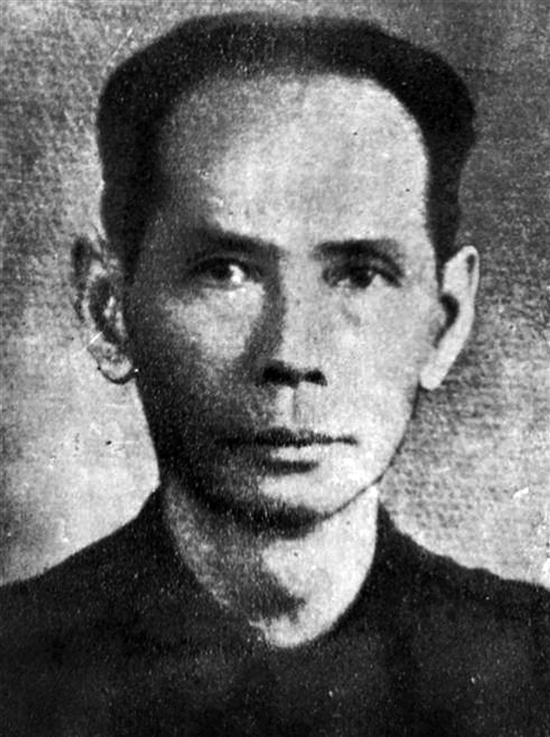

卫梓松

纪念,不仅因为卫梓松是1942年之后坪石中大各校区校舍的设计、监造者,学子眼中的好老师,还有——1945年3月坪石被日军围攻时,卫先生因病未随学校大部队撤退,日军屡次诱降他都不就,最终服用大量安眠药自杀殉国。

搜寻还在继续,“坪石先生”们的群像愈加丰富。他们毕生从事的事业、秉持的家国情怀,始终都映射着坪石岁月的光华。

1949年9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开,会议代表全国各族人民意志,代行全国人民代表大会职权。曾任中大经济系主任、法学院代院长的梅龚彬,曾兼任中大研究院教育研究所导师的林砺儒,还有李达、马思聪、洪深……这些在抗日烽烟中同饮武江水的“同事”们,又一起参会,见证了新中国的“开国大典”。

丁颖

在新中国第一批科学院学部委员和中科院院士名单中,有坪石中大的医学院院长、病理学家梁伯强,农学院院长丁颖,服务于“两广地质调查所”的地质学家陈国达、杨遵仪……他们毕生从事的事业、秉持的家国情怀,始终都映射着坪石岁月的光华。

中大提出并践行了“新教育中国化”理论

教授上课一身泥 田野深山忙调查

徐俊忠 中山大学校史馆馆长、教授

羊城晚报:在回顾抗战时期华南教育史时,我们发现了“新教育中国化”这个路标式口号,是由国立中山大学教育研究所的教授提出的。这对近现代中国教育史有何意义?

徐俊忠:“新教育”是区别于被科举制绑架的中国传统教育而提出的,它主要发生于鸦片战争失败之后。当时中国日益陷入内忧外患,不得不有维新举措,1905年明令废止科举制度,各地更大规模地兴学堂、办大学等。但中国“新教育”不是从自身社会肌体内自然生成的,而是模仿和借鉴发达国家的,模仿过头难免就是照搬了,因而它到上世纪30年代已显现出与中国国情和社会现实严重脱节的种种弊端。

当时的中国教育忽视本国社会需要,表现之一就是大学“重文轻实”。1931年有个全国大学的学生构成统计,文科类占四分之三,实科类只占四分之一。

正是在这种需要路标指引的历史时刻,全国首个教育研究机构——中山大学教育研究所的所长庄泽宣先生,从1926年开始就反复提出“新教育中国化”理论,1929年出版专著《如何使新教育中国化》。

庄先生认为:“我们以往的错误,便是把实业已经发达的国家的教育制度,搬到中国来,所以只是造成了若干的高等游民,于国家社会毫无补益。”他的“新教育中国化”思想有一个基本要义:中国的教育必须适合中国的历史、文化、社会状况和经济发展;真正中国化的教育,需要借鉴各国经验,但归终则要依靠中国人立足本国实际的探索与创造。

羊城晚报:那么“新教育中国化”的理论对于中大后来的办学,特别是抗战坪石时期中大师生的科研和教学有什么影响?

徐俊忠:“新教育中国化”不仅是中山大学提出的一个路标性理论,它也非常真诚地践行这一理论的逻辑来办学,努力推行“新教育”,努力与中国实际和社会需要结合起来。

中大办农学,是搞在地化的,搞水稻育种,搞土壤普查,搞蚕桑,搞茶叶、搞生物防治等等,为此,教授常常是一身泥巴一身汗的。即使是文科,学术方式也不仅仅局限于面对古人旧书,而是强调田野作业,边疆调查、少数民族调查,收集民间文学素材,以及其他各种各样的社会调查。这种重视研究活生生的社会,从社会经验现象的归纳中得出新知,就是新教育的重要特征。

即使在逃避战乱的迁徙颠簸中,中大坚持这种教育方式依然是自觉的。不论是到澄江,还是到韶关,一经安定,各种科考、普查工作,以及各种结合在地情况的研究工作就很快开展起来。因此,做了大量服务在地民生事业的事情,产生一批理论与实践结合的成果。例如医学院的梁伯强教授完成《日本住血吸虫在粤北之传播》,黎希干教授的《粤北瑶山卫生考察报告》;农学院为解决广东日益严重的粮食问题,几乎负责起全省推广优良稻种的全部研究以及选种、育成繁殖等工作;地理系绘制《广东省政治经济图》,还有《乐昌盆地地理纲要》《浈武二河之水文》《曲江之潦水与预防》……至于各种农事培训,公共卫生知识推广,开办民众学校,传播文化知识等等的活动更是数不胜数。

战时文化中心转移

抗战时期,粤北曲江由落后的小山镇一跃而成为与昆明、成都齐名的重要文化据点和广东抗战时期文化中心。

1938年10月,广州、武汉陷落,抗战进入相持阶段。1939年1月,广东省国民政府北迁,曲江由山区小镇骤变为战时省会。在广州、武汉等地的文化人,颠沛流离之后,其中相当部分在曲江得以重新聚集。

曲江先后出现了《北江日报》等9家报纸和《新华南》等7种刊物,出版机构陡然增至34家。1941年曲江有书店43间,占全省总数的三分之一; 印刷厂30间,超过全省总数的一半。

文化人纷纷走上前线,以笔当枪。钟敬文采写了《抗日民族老英雄》《指挥刀与枪笔》《牛背脊》等作品,描绘了一批抗日将领的动人形象。戏剧活动得到相当的普及和提高,知名文艺家吴晓邦、梅耐寒、洪深、熊佛西和何培良来曲江指导。音乐人深入农村、前线、军营,马思聪等音乐名家时有公开演出。

(感谢广东省文物考古研究所、南粤古驿道网的大力支持)

4b673a5f-5e53-4555-96fd-cfd82890d730.jpg)

1bf485ca-802b-4db2-b397-7ad0dd99bfe0.jpg)

0baf9e7b-dca3-4bda-8c84-f3a00e662547.jpg)

3194ece9-8422-4631-afe4-ce66887379cb.jpg)

063ac82c-d67d-4b72-a441-d96672c41e3f.jpg)

f89ef1a8-bf72-48b9-a22b-7ec6c9d5b35e.jpg)

cc498308-4d9f-4df2-a086-2be8188dbddd.jpg)

e98448ff-29ab-48e2-9358-d4a8587ee40e.jpg)

c1ddee7b-32ad-4b65-abfc-8091accccf31.jpg)

3543c671-cf80-465f-9dc9-1007da4372bb.jpg)

92d92911-b7f6-49a3-a70b-e3e929bb2a4a.jpg)

2d202f62-2025-4751-943c-91bd04a22cca.jpg)

74e12ee9-4882-4b14-8bcf-942d4dd3864a.jpg)

5f9281c9-e960-4375-a832-cf70982f52e2.jpg)

f237a3c3-3b11-4b8f-b06c-8dcfd293f63f.jpg)

344c9b5a-6dfe-4bb2-9538-470b2600c71b.jpg)

10e54172-7eab-4a79-9446-fd05e2ce5c03.jpg)

c5fa9e3b-1adc-4d96-b002-8ab8f570105a.jpg)

927a0fff-c233-40d7-b791-fda24cc9e000.jpg)

e1db2b44-3001-403c-b954-4fb817b8d1d1.jpg)