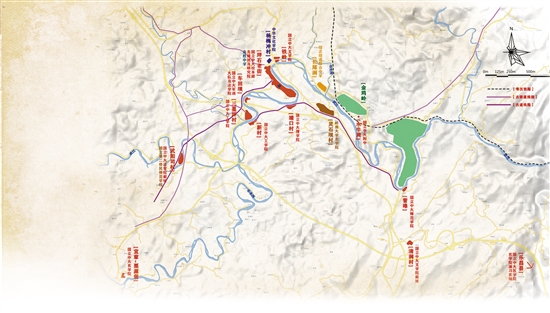

抗战时期华南教育历史坪石办学点分布图 (施瑛提供)

羊城晚报全媒体记者 邓琼 实习生 杨喜茵

1945年9月2日,日本正式宣布投降。每年的9月3日,被确定为中国人民抗日战争胜利纪念日。

本报特连续推出岭南文史特别报道“烽火读书声”,追思一段特殊的“华南教育抗战史”,纪念抗日战争胜利75周年。

烽火读书声

若没有图上附加的竖标彩色字样,这只是一张普通的广东韶关乐昌坪石区域的地图。山川河流、村落湖泊,百多年来几乎都未改变。

然而,从2019年开始,经过广东省政府及相关各部门、“三师”志愿者等一众专业人士,和当地政府、民众的共同开掘,多处遗址被“打捞”并加以保护和修缮,这张“老地图”已愈发完善——

一幅华南教育在八十年前抗战烽火中艰难赓续的图像,连缀着国立中山大学、岭南大学、培联中学、中华文化学院,以及散布在更为广袤的粤北和南粤腹地的广东省立文理学院、仲恺农学院、私立广州大学、华侨中学、仲元中学等院校,那段师生共担国难、保存中华文明之火种的历史——随一个个场景的还原,而不再遥远。

院系布百里

流经坪石境内的武江,用“九曲十八弯”来形容毫不为过。河道上若干个“几”字形的大回旋,环护着一个个秀丽的粤北村庄。

今日在村中,不时可见“历史建筑”“办学旧址”贴牌、历史遗迹信息柱。不然的话,只看乡野间残存的屋基砖舍、祠堂与门楼,或是匆匆迈过无言的渡口、石阶,又怎能想到,这就是八十年前“国立中山大学”各个学院的所在地。

1940年下半年,因抗战内迁至云南澄江办学不到一年半的中山大学,再次踏上了迁徙之旅。为了延续华南教育的火种,他们要回到岭南去,目的地就是崇山峻岭间的坪石。

师生们一路经滇、黔、桂、湘数省,至12月前陆续抵达。校本部、研究院、先修班等机构设在金鸡岭下的坪石老街上,其余各学院基本分布于方圆百里内的村庄中。

中大的师范学院在武江边的管埠;文学院先在南边的清洞乡,后迁至老街旁的铁岭;沿江西去,过了老街,首先会到理学院所在地塘口村;接着是车田坝,即法学院在1941年秋季之后的办学地;相去数里,又有三星坪、新村这两个隔江相望的村庄,是工学院;再往武江上游数里,是法学院的初建地武阳司……还有较远的两处:农学院在湖南宜章的栗源堡,医学院则设于乐昌县城。

院系支离,艰险自然少不了。比如隔江相望的工学院,江面在此处约五六十米宽,当年师生们用过的渡口至今仍在摆渡。广东省文物考古所的曹劲所长找到一份工学院院长陈宗南1942年呈送校方的报告,陈述了“两岸交通仅赖小船二只来往。而全院员生不下千余人”的情况,每逢学期注册或每月领取贷学金,“须全体同学于短时间内同时过河”,人多船少,以致还发生过学生落水溺亡的惨剧,因此希望学校在此处增建浮桥一座。

浮桥是否建成已不可考,但师生艰险中仍以茅椽蓬牖为校、瓦灶绳床为家,于山村中绵延文脉:全校七个学院及研究院、先修班,近500名教职员工、1700余名学生,就在抗战进入最艰苦的相持阶段的1940年,汇聚粤北。他们共同支撑起的这所岭南高等学府,也成为日后的中山大学、华南理工大学、华南农业大学、华南师范大学等的根脉。

三星坪工学院码头, 对岸是新村 杨喜茵 摄

争入图书馆

2008年广东省文物考古所曾抢救性拍摄了一张老坪石街古建筑航拍图,为定位这段历史提供了难得的坐标。

如今,老街上的旧建筑因建设乐昌峡水利枢纽工程拆除了不少,但还能见到稍稍易址保留的广同会馆第一进建筑。广同会馆曾经是中大研究院的办公地,1941年的研究院招生考试就是7月在此举行的。作为民国时极少数设立研究院的大学,中大在坪石分文科、医科、农科、师范四个研究所继续选录新的研究生。

研究院那时几乎每星期都有一次学术演讲,1943年六七月间,时任广西大学教授的陈寅恪先生就曾应邀,冒着战火前来坪石做了为期一周的讲学。

我们顺着江边沿老街下行不足一里,视线被路边堆放着的三个鲜亮的木箱模型吸引,这是为纪念当时中大图书馆馆长、中国图书馆学奠基人之一的杜定友先生而设。对面的两层旧式民居正在加紧活化利用,要复建一个“定友图书馆”。

中山大学图书馆藏书量1934年曾居全国大学之冠,拥有21万册中外图书、90万册杂志,而到坪石时,已在战乱中毁弃大半(只余3万多册),很多学生只能在油灯下,靠抄写老师们保留的个人藏书、讲义作为参考。

但馆长杜定友从未放弃。他在坪石复课之初,便动议调整图书馆设置,一分为多,第一阅览室就设在坪石镇上,“公开为民众阅览之用”,第二、三阅览室分别设于师范学院及文学院所在地。地方狭小,阅览室就将图书分批,每周更换;缺乏设施,杜馆长创设的一种“两用木箱”也派上大用——开箱后既可叠为书架,也可改作书桌板凳用。

坪石中大的读书氛围浓厚,从图书馆借阅的人数比在广州石牌时期还要多。1940年12月向读者开放,仅第一星期,入馆登记平均每天就有593人次,这几乎相当于全校师生每天有1/4的人轮流涌进图书馆!

艰险中求学

从广东省立中山图书馆收藏1941年中山大学编印的《中大向导》和《学生手册》上,我们可知新生考试和转学考试分别于当年8月12日-14 日、10月6日在坪石举行。中大各个学院均有招收,来自内地、邻省以及港澳地区的学生都赶来应试,于民族危亡中立足岭南、广纳英才的局面已成。

泛黄的油印纸面上,有当时入学到坪石的行程介绍:分为五条主要线路,包括从香港到坪石、从江西泰和到曲江至坪石、从梅州到坪石、从茂名到坪石、从福建长汀到坪石。其中,行程最长的是香港到坪石需要15天,茂名到坪石也需要11天。

手册上还有贴心的提醒:“在这里因为白天要躲警报,如果没有什么事情,次晨可乘四时五十分的快车来坪石。”学生们历经颠簸的海轮、拥挤的火车、荒陡的山路,还要冒着日军枪火,艰险的求学之旅可想而知!

但再艰难,也阻不住他们的脚步,到1942年,中大招生人数激增,全校学生总人数超过四千人(含先修班、研究院及附中),其中光是来自香港的借读生就有近150人。这一年学校的统计数字显示,各类教员已达544人,其中专任教授有184位。

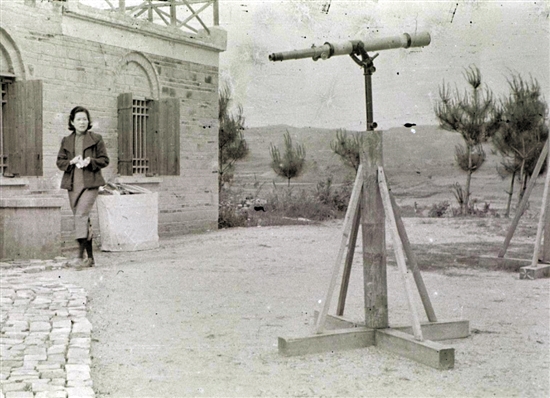

李约瑟拍摄的邹仪新与国立中大天文台(施瑛提供)

天文台重现

学校蓬勃发展,急需大量校舍,但与之相应的却是战时物资、人力和建设基础的极度贫乏。

这时候,中大建筑工程系主任虞炳烈临危受命,承担起各个校区的总平面规划。上文中我们提到的所有村镇,都在他笔下一一丈量、规制。他还为散布各村的院系设计、监造了一百余座建筑,包括教师、宿舍、办公房、礼堂、实验室、实习工厂等大类,建工系的学生们也承担起帮老师画图的部分任务。虞炳烈因地制宜,利用当地的杉木板、杉树皮、竹竿、竹渣为建材,“用鱼鲮板之工程,用竹查(渣)之工程”,以最低成本、最快地满足师生们教学和生活所需。不足之处,就借用祠堂、庙宇和民房。

今天,我们还能从相关大学和档案部门的收藏中看到不少当年校舍的设计图纸,可惜那些简易建材搭建起来的房屋,在当地几乎荡然无存。万幸,有个例外:中大理学院数学天文系的天文台,这一批设计中罕见的二层楼房。

华南理工大学建筑学院的施瑛老师,几年前研究岭南教育史时,已留意到虞炳烈在坪石的设计,天文台的二层小楼和拱形窗给他印象颇深。从去年开始,施瑛参与粤北“华南教育历史研学基地”学术探察,当他从国外网站公布的一批旧照片中,看到英国著名科技史家李约瑟1944年访问粤北诸校时拍摄的中大天文台建筑,心里的拼图顿时合上了!风姿绰约的天文台女主任邹仪新身后,不正是虞先生图纸上设计的拱窗和小楼吗?

在当地文史专家何昆亮的帮助下,更多的线索接踵而至:老人们说,塘口村旁边有座小山包,在旧林地证上的名字就叫“天文台山”。考古人员循迹而至,用锄头铲掉土壤和丛生的杂草,露出青砖、阶砖和红砂岩条石,天文台建筑的地基轮廓就展露出来,原图纸上用于设计安放赤道仪的大坑也完全吻合!

如今,这处抗战时期“南中国唯一研究天文之机构”的遗址已被妥善保护起来。烽火连天中,它还在参与“百年间机会最佳”的1941年日全食观测、接待国际专家来访、延续全国高校中首创数学天文系的荣光……玉汝于成,往事如昨。

访谈

曹劲 广东省文物考古研究所所长

粤北靠近战火 中大为何“逆行”?

从云南回迁利于学生入读,也便于服务战时广东及周边教育

羊城晚报:抗战时期中国高校内迁的整体趋势是向西、去更稳定的大后方,而华南地区情形不同,国立中山大学迁到云南澄江不足两年,又向东折返回粤北。事实上这里离战火更近,为什么会这样“逆行”到坪石?

曹劲:当时日军从越南的方向也逼近云南,广东官民也有非常高的呼声,希望中山大学迁回到家乡。主要原因有:一是云南物价日涨,大米奇贵,生活成本剧增;二是当时粤北的局势相对稳定,广东省政府和众多机构也迁到此处,有一定的办学条件;三是中大西迁澄江后,广东、港澳以及邻省湖南、江西等地的学生入读困难;四是当时广东文化教育界进步人士也支持回迁,希望中大能在粤北坪石与桂林呼应,开展进步文化工作。

坪石地处广东湖南交界处,是粤北通往湖南的门户,粤汉铁路贯穿其间,从地理位置上讲是便捷的。且与省政府等机构临近,从经费组织和管理方面都有便利性,也能更好服务于战时的广东及周边教育。

羊城晚报:大批学校内迁粵北山区,给当地山乡带来些什么改变?

曹劲:首先是文化氛围的改变。中大迁到坪石,老街上开起了很多家书店,还有中大图书馆的第一阅览室也开在这里,向当地公众开放,街上也贴着“智识是人民的生命”“欢迎民众来中大图书馆阅读”这样的标语。师生们与乡民生活在一起,会教那里的小孩子识字,免费提供赠送给他们书籍和笔墨,现在当地人家里还有当初的教授送的辞典。

在连县,当地人对广东文理学院学生们上课感到好奇,经常站在窗外听讲。各学校还在当地开办民众补习班、妇女识字班,提高当地乡民的文化水平,鼓励年轻人读书。

另一方面,校园的建立促进当地基础设施的建设,师生的日常消费也极大促进了乡村经济的发展,饭店、旅店纷纷开业。中山大学的医学院会为当地人普及卫生知识,还免费开展为儿童种痘的服务,霍乱疫情的时候免费为乐昌县人接种预防针,岭南大学的校医院也向村民开放。中大和岭大的农学院在地方上改良稻种,种植油桐和柑橘,植树造林,对农林发展都做出了贡献。

延伸

粤北抗战基地

抗战时期的华南教育机构能够在坪石、曲江等粤北地区坚持办学,与1938-1945年初期间存在于这个区域的粤北抗战基地密切相关。

粤北抗战基地是1938年日军侵占广州后,中国军民在韶关建立广东战时政府的行政战区。抗战进入相持阶段以来,粤北成为广东主战场,粤北人民的坚守为全国持久抵抗、培养战力赢得了时间。

粤汉铁路由广州穿经韶关进入湖南,若在粤北立足,东可控潮汕,西能制雷州,对于持久抗战十分有利。国民党余汉谋部从广州败走此地后,励精图治,取得了1939年11月和1940年5月两次粤北战役的胜利。

此后的3年多,敌我双方在清远、从化、佛冈等100多华里阵地上维持着对峙,军事态势基本固定下来。曲江、坪石一带,也就作为广东抗日前线的相对后方地区,得以保存一片朗朗书声。

(感谢广东省文物考古研究所、南粤古驿道网的大力支持)

927a0fff-c233-40d7-b791-fda24cc9e000.jpg)

1bf485ca-802b-4db2-b397-7ad0dd99bfe0.jpg)

0baf9e7b-dca3-4bda-8c84-f3a00e662547.jpg)

f89ef1a8-bf72-48b9-a22b-7ec6c9d5b35e.jpg)

cc498308-4d9f-4df2-a086-2be8188dbddd.jpg)

e98448ff-29ab-48e2-9358-d4a8587ee40e.jpg)

c1ddee7b-32ad-4b65-abfc-8091accccf31.jpg)

3543c671-cf80-465f-9dc9-1007da4372bb.jpg)

3838c556-4129-4a4e-8f07-4b1a2d64086b.jpg)

7fec12d1-a262-44a9-a9c2-d433e4773315.jpg)

9b5dd807-3b44-4381-b7e2-863269289d2f.jpg)

7e2b8870-42a0-4efb-8483-8b5114bfdac1.jpg)

074bc22a-f445-4e41-8702-9d7ca6c3d2a3.jpg)

069f4dc7-512d-4de9-976c-91df5558348f.jpg)

e1b7bdea-c9e7-471f-9656-71988039f55b.jpg)

5253c497-2f5b-4b07-a09f-d6409053829d.jpg)

d0fa5c31-1fea-4d93-bf9f-198243761ac3.jpg)

760fb07f-9145-49b9-babb-521f00cb2c86.jpg)

2f8821ed-f25a-4c88-8a2d-aa397b44984b.jpg)